繰り返される言葉とイメージの連鎖が、眠った感覚を覚醒させる映画『私はどこから来たのか、何者なのか、どこへ行くのか、そしてあなたは…』北尾和弥監督インタビュー

—–映画『私はどこから来たのか、何者なのか、どこへ行くのか、そしてあなたは…』の制作経緯を教えて頂きますか?

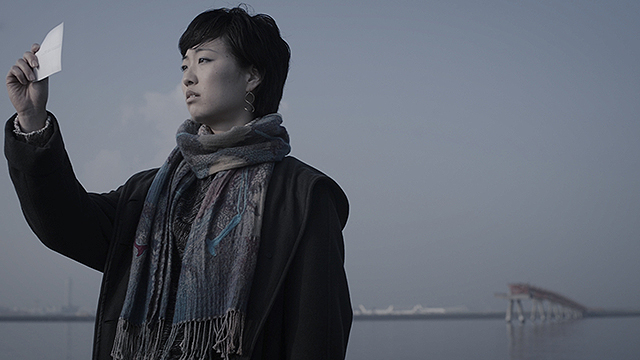

北尾監督:制作経緯は、少し変わっているんです。観て頂けたら分かると思いますが、僕の作品は変わった映画だと思うんです。その理由は、様々ありまして、元々は一般的な映画の作り方、例えばリアリティを追求するような、真実に近いものを良しとする事に対して疑問を持っていたんです。懐疑的になったのも幾つかの理由があるんですが、お芝居で言えば、メソッド演技を根っことしたリアリティを追求したようなお芝居ですね。あと、リアリティを求める脚本も含め、様々な事にずっと疑問を持っていたんです。映画には、幅がある文化だと思いますので、もう少し別の可能性が、劇映画の中にも作れるのではないかと、疑問を持っていました。でも、そのやり方が分からなくて、ずっと躊躇っていました。その時、偶然にも、今回の主演で出演してくれた石川理咲子さんは元ダンサーの方で、今はパフォーマーをしているんです。例えば、大きなキャンパスの上で踊りながら絵を描くパフォーマンスをしています。とにかく、身体を使って何か表現している専門家でした。ある現場でお会いして、意気投合しました。彼女も僕と同じような事を考えており、身体を使ったパフォーマンスがもっと洗練されたものであって欲しいと考えていたんです。その話をした時に彼女と盛り上がり、話を聞いて頂ける中、お互いの相互理解が通じるように感じて、出演者として映像に参加して、一緒に何か作りませんかと、ご提案しました。面白そうだからと、乗り気になってくれて、まずは短編を撮りましょうという話になったんです。それが、本作の始まりでしたが、僕自身がイメージしていた事が他では観たことがなく、どうやってアプローチすれば良いのか分からなくて、一度テストをして、その結果に手応えを感じて、脚本を書いて続きを撮って行くことになりました。これが、本作の制作の経緯です。

—–正直なところ、本作のタイトルが長く感じてしまいます。上手に短縮する事もできますが、この長さが作品にとって必要不可欠であると感じます。監督は、この長さが納得するものとして付けていると思いますが、試行錯誤を踏まえて、ここに辿り着くまでの題名への想いを聞かせて頂きますか?

北尾監督:脚本も書きながら、撮影していました。最初は、この作品にタイトルがなかったんです。ある程度、編集をしながら考えた時、まずサクッと一言で言ってしまえる題名ではないと感じたんです。文章に近く、また片付かない思いのようなものが入っているといいなと思っていました。少し長めがいいと、考えていました。色々考えた時、タイトルにある通りですが、自分と世界の関係性を思考する映画だと思っています。これに近い事を考えながら、どこから来たのか、自分は誰なのか、どうすればいいのかという思いを表現できるタイトルがあればいいと思っていました。ある時ふと、ゴーギャンの絵のタイトル(※1)で、非常に近いものがある事を思い出しました。その絵画の題名が『我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか』ですが、僕はこの絵が凄く好きだったんです。少し拝借させてもらって、このタイトルを本作に沿って、何かアレンジしたいと考えたんです。ゴーギャンの絵も長いタイトルですが、似たテーマや通じる部分があり、少し拝借した結果、今回のこの長いタイトルが生まれました。

—–シナリオに関してですが、劇中のセリフが人物の独白がメインだと私は感じましたが、作中のセリフを多くする事によって、作品にはどのような変化が見られましたか?

北尾監督:東京で上映しましたが、思った以上の反応を頂きました。正直、まとまってない所もありますが、作中でセリフが多い効果としては、どちらかと言えば、あのセリフ達は正確には一つの事を伝えていると言うより、非常にあっち行ったりこっち行ったりしながら、紆余曲折しているんです。言葉として、表に出すことによって、分からない事を一緒に考える事が出来ないかなという考えに至りました。だから、言わなくてもいい思考がたくさん挿入されていて、思考のルートをもう少しセリフとして残すことによって、何か考えることを呼び起こすような効果を期待していたと思います。実際、それがどこまでできたかと言えば、まだまだ到達できていない所です。人によっては、それを感じて頂いた方もいました。逆に、あのセリフを聞かない事によって、映像が美しく見えたと言う意見もありました。

—–ある種、良い効果かなと思います。セリフを聞かず、映像だけに没頭する行為は、本来の映画を観る目的だと感じています。今の映画の観方は、物語を追うのか、字幕の追うのかのどちらか。例えば、サイレント映画で言えば、映像を観るのがメインですよね。根源的な映画の観方に立ち帰れる作品かなと思いますね。

北尾監督:それは、凄く嬉しいです。セリフに関して僕が思っていた事ではないと思いますが、その考えは凄く嬉しいです。映像を撮るスタンスとしては、そんな考え方です。映像だけで楽しむのは、作り手にとっての、ある種の欲求かもしれないです。お芝居が、邪魔なのではないかと、実は思っていた時期もありました。もっと抑制されたものが映画にはあり、よりプリミティブであり、欲求を満たしたい気持ちを、皆さん持っていると思うんです。タルコフスキーやブレッソンが好きですが、彼らの作品から影響を受けていると思うんですが、長年映画が撮れなかった背景には、ブレッソンのアプローチに対して悩みを持っていたからだと思うんです。作品を理解した上で、ある程度の結論は得つつも、それを作品に昇華する能力がなかったんです。なかなか制作に踏み込めなかったんですが、彼らの作品からの影響も考えられます。

—–東京という大都会を少し違った視点で描写しているようにも感じますが、描写するための撮影は本作に対して、どんな相乗効果を生み出したと言えますか?

北尾監督:僕は映画を現実に寄せて行く手法よりも、もう少し別の視点でアプローチしようと考えました。今、皆が見ているものより、僕の頭のフィルターを通して出さないといけないと、作家として世界をどう見て、どう映像にするのかというそのフィルターが、作家性であると思っています。撮影が好きなので、特に映像に作家性が入っていまして、それをどう料理しようか悩みました。だから、東京でありながら、東京でないような、似た景色だけど、どこか別の場所のような撮影を心掛けました。撮りたいから撮っていたら、自然とそんな撮り方になっていたりもするんです。それが、映画の中で言えば、あの映像を寓話として成立させる力。あくまで、現実の何かを切り取ったと言うより、作られた寓話であるべきで、寓話性とは彼女たち人間なのか、そうでないのか何か分からないものになって行くんです。でも、あの妙なセリフ達が生きていける空間、あの人物達が生きて行く空間、それを寓話として成立させる力が、あの映像には込められていると思います。

—–昨今、短い上映時間が好まれる中、インディーズ映画で137分と言う長尺の上映時間を表現する編集において、この尺が作品への影響とら、監督はどうお考えでしょうか?

北尾監督:長さは、必要と考えておりました。どの段階からかは忘れましたが、ある程度まで書いて撮ってを繰り返して行くうち、最後まで完成した脚本がなかったんです。上映時間の尺の部分は、計画的にはできていませんが、あるべきモノを撮って行った結果の137分であるんです。それがある程度、編集で並んだ時、改めて必要な上映時間と自覚したんです。まず、そこにあるのは長い映画達への憧れです。まず、それがある事を前提に、長いものへの効果は鑑賞する上での心地良さ、フワフワ感が、上映時間が長い作品では良く見受けられると思います。それこそ、ユスターシュの映画『ママと娼婦』も長尺ですが、不思議な感覚に導けるような映画にしたいと思っていました。その感覚に合うように、本作を制作しました。

—–全編を通して色のトーンが、全体的に暗めの色使いの印象を受けましたが、例えばカラーグレーディングを効果的にどう使用されましたか?

北尾監督:色は、どのように作ったかと言いますと、カラーと白黒の間を目指しました。考えた結果の結論だったんです。先程、寓話のお話をしましたが、現実から少しでも遠ざけようとしたのが、まず前提にあります。なので、現実を見たまんまのカラーにするのは、少し違うような気がしたんです。かと言えば、原色がビビットになって行くのも作品的に、まずハマってないと思いました。それならば、色を抜いていく方針を取ったんです。白黒で表現すると、また別の作品に変わってしまうと感じましたので、それは避けるようにしました。この映画でのあるべき色味はどの辺りか考えながら、今の色合いに落ち着きました。

—–本作ではカラーグレーディング(※2)が、比率として多く使用しているんですね。カラグレは、言われないと分からないですし、言われても分からないと思います。

北尾監督:実際、色とはずっと見続けると慣れて来るものです。

—–この作品では、完全にカラグレの効力が発揮されていると思います。充分に、効果が出ていると感じます。

北尾監督:僕自身も、カラーグレーディングの効果が遺憾無く発揮されている作品かなと思います。

—–映像における色味が、非常に作品とマッチしていますね。真っ暗でも、グレーでもないその中間が、見事に表現されています。記憶として印象に残る絶妙な色合いでした。

北尾監督:多くの映画を観ているからこそ、色に対して敏感になれると思うんです。より一般の方は、観比べないと分からないのでは。印象として、頭のどこかに残っていくと思うんです。

—–どの作品でも、今ではカラーグレーディングでの色の調整は入っていると思うんです。自主も商業も関係なく、カラグレ担当者、もしくは監督本人でカラーグレーディングの調整できる時代。

北尾監督:だから、編集の時に自らカラグレしていますが、家でも監督が自分でできる時代です。

—–それでも、カラーグレーディングという担当部署を知られていないのも事実ですよね。

北尾監督:確かに、皆が知っている役職ではないと思います。

—–個人的に、もっと表に出してもいいと思っています。カラーグレーディングという意識を持って映画を観たら、また違った視点で作品を観れるのではないかなと。

北尾監督:確かに、グレーディングを推している映画はないに等しいです。

—–技術側は、影の存在でいなければいけない価値観もあると思いますが、個人的に技術の方も前に出てきて欲しいと思っています。

北尾監督:彼らも皆、アーティストですから、もっと前に出ても良いと思っています。

—–作品のプレスからの抜粋ですが、「作品に対して新たな思考を生み出すかもしれない。その思考は、ひょっとしたら新たな社会を導き出す力になるかもしれない。そんな可能性を、私はこの映画の中に見つけようとしているかもしれない。」とありますが、この監督が考える映画の可能性とは、なんでしょうか?

北尾監督:可能性としか感じていませんが、今お話した映画の話も含め、凄く考えが制限されている社会になって来ていると思うんです。これに関しては、誰かがどうとか、政府がどうとかではなく、全体的に日本人の日常の中で考える前に答えがある状態。考えようとすると、誰かの答えがその辺に転がっているから、選ぶだけ。その状態が、現代では非常に強く、そうすれば、自分で考える力は弱まりつつあると思うんです。読書を通して勉強する機会も減って行きますし、詳しい人の話を調べて乗っかる事もしなくなってしまうん

です。幾つかある答えの中から気に入ったものを選ぶ、そんな時代です。答えも何もかもすべて、取捨選択できてしまう世の中なんです。益々、考える頻度は減って行き、新しい映画を探す可能性も減って行ってしまうと思うんです。これは、由々しき問題であると危機感を感じています。特に、文化的な側面では、それが非常に強く出ており、考える事を怠ってしまうと、最終的には考える事もしなくなると感じています。

—–今の日本社会は、視野が狭くなって来ていると感じています。

北尾監督:視野が狭いは分かりやすい言葉ですが、考える事を怠らない限り、状況を改善できると思っています。多くの解決しない問題を、どうしても脇に置いてしまう習性になっていると感じています。それでも、考える事を止めてしまう事が、一番良くないと思ってもいるんです。

—–最後に、本作『私はどこから来たのか、何者なのか、どこへ行くのか、そしてあなたは…』が、どのような道を辿って欲しいとか、作品に対する展望はございますか?

北尾監督:正直なところ、この後の事は考えられないんです。地方の上映がまだ、決まっていない状態です。多分、名古屋のシアターカフェでの上映が控えています。あとは、のんびり地方上映で広めて行こうと考えているんです。大きく展開は難しいですが、少しづつでもいいので、上映活動に繋がっていければと、願っています。

—–貴重なお話、ありがとうございました。

映画『私はどこから来たのか、何者なのか、どこへ行くのか、そしてあなたは…』は現在、関西では8月5日(土)より大阪府のシネ・ヌーヴォにて、公開中。

(※1)人の孤独と虚しさと…《我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか》ポール・ゴーギャン 【西洋美術史④】https://life.saisoncard.co.jp/other/post/ishida11/(2023年8月6日)

(※2)カラーグレーディングとは?【入門編】カラーコレクションとの違いや補正方法と順番https://videolab.jp/color-grading/(2023年8月7日)