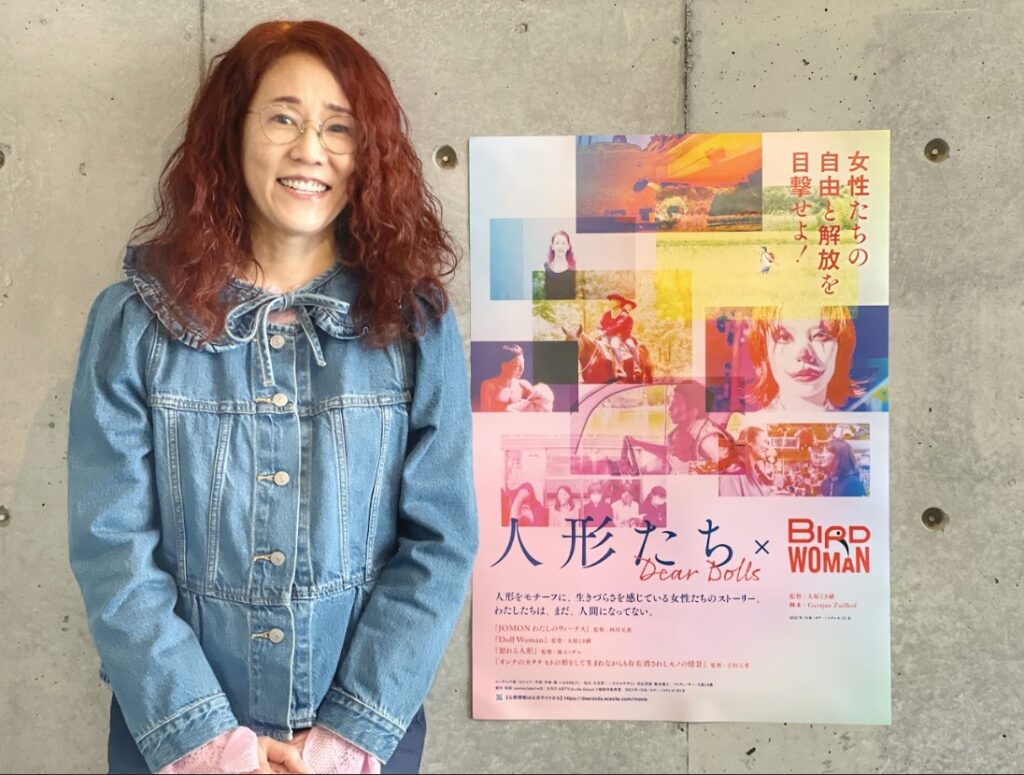

女性たちの自由と解放を目撃する映画『人形たち Dear Dolls』海上ミサコ監督、吉村元希監督インタビュー

—–映画『人形たち Dear Dolls』の企画をするとお聞きになった時、それぞれどのような事を思われたり、感じられましたか?

海上監督:この映画のスタートは、ARTS for the future! 2(コロナ禍からの文化芸術活動の再興支援事業)と言う、文化庁から補助金を受け取ることができる制度を利用したものです。一般にAFF2と皆さん呼んでいるものです。私もその制度は知ってましたが、個人で利用するのは難しかったので、諦めていたときにちょうど、以前から親交のあった大原監督から声をかけて頂き、二つ返事で承知しました。

吉村監督:この企画に参加した時期は、海上監督とは少し違っていました。AFF2に申請しようかどうしようかとお考えになっている段階からご相談を頂いておりました。私は世界的に見ても女性の映画監督は少ないですから、一人でも多くの女性に映画を撮っていただきたいと思ってましたので、もし大原さんがご負担でないなら申請してみたらいかがでしょうか?と申し上げました。そして、実際に申請なさる段に、大原監督が一人で60分以上の作品を短期間に仕上げるのは難しいので、短編映画のオムニバスの企画をお考えになって、私に参加できるか?と打診をくださいました。私は昨年2022年は9月と12月に舞台の作・演出作品の上演があり、作品のクオリティ維持と自分自身の体力などを考えますと非常に迷いましたが、もし女性監督だけのオムニバスということでしたら、いろんな意味で身を切ることにはなるだろうけれども参加しますとお返事させて頂きました。

—–次は、それぞれのご自身の作品の制作経緯を教えて頂きますか?

海上監督:まず映倫の審査を通すために、準備稿を確か4月に提出しないといけないと言われ、焦りました。焦りつつ、皆で決めたテーマに合わせ書き上げました。そして12月の試写までに完成させないといけません。逆算して10月の上旬には作品が完成しないといけない状態です。そのとき既に7月の上旬でした。急いでヒロインを募集し、スタッフを集め、リハーサル、ロケハン、馬の交渉、更に雨が続き、撮りきれるか不安でしたがなんとか撮り上げ、気がつけば作品が出来上がっていました。

吉村監督:実は自分が書いた『ヒトの形をして生まれながらも存在消されしモノの情景』という舞台用の中編作品で人形をテーマにした台本がありました。そのまま使おうと考えておりましたが、海上監督の過去作と似ているカットがあるというお話を聞き、タイトルはほぼそのままで全く新しいシナリオを書きました。忙しすぎたので、記憶がほぼありませんが、皆さんが撮影を始めている段階で、私はまだ舞台の稽古をしている状況でした。9月の公演終了後に決まっていたのは、プロデューサーの福島拓哉さんとカメラマンの須藤しぐまさんだけでした。

—–これからお二方、別々にお話をお伺いします。まず、海上監督の作品『怒れる人形』は「カウガール」を題材にしていますが、これは何かの象徴として女性を描いている点は、ある種、男性になりたいという願いを描いておられますか?

海上監督:女の子だから「カウガール」と思うかもしれませんが、彼女は「カウボーイ」になりたいと思っています。この映画では「カウボーイ」は、マッチョな男の象徴として用いました。

吉村監督:彼女は、「カウガール」ではなく、「カウボーイ」になりたいというのは、今回のオムニバスにとって非常に重要な点だと思います。

海上監督:はい「カウボーイ」には、様々な解釈があると思います。その中で「マッチョな男」というイメージを、わざと主人公に背負わせました。主人公は、可愛らしいものではなく「俺はケンジだ。」と振る舞いたいんです。「カウガール」になりたいんではなく、「ケンジ」になりたいんです。姉を救いたのです。それは、中盤にしっかり表現しています。

吉村監督:カウガールと言ってしまうと、なんちゃってカウボーイの女版、アイドルっぽくなってしまいますよね。アイドルがいけないわけではありませんが、今回の「怒れる人形」の女の子はアイドルになりたかったのではないと思います。

—–また、この考えを突き詰めると、男性のようになりたいと言うことでしょうか?

吉村監督:そもそも、男性になりたいとも思っていないのではないでしょうか。

海上監督:「怒れる人形」は、女の子が伝説のカウボーイになりきろうとします。絶対なり得ないモノに対して「なれる!」と思わせて人物を動かしたいんです。10代という年代は抽象的な存在に憧れるんです。その行動は、観た人の心を揺さぶります。

吉村監督:主人公の女性は、女だから男になりたいんじゃなくて、ただケンジという人物、ヒーローになりたいのではないでしょうか。

海上監督:おっしゃる通りです。主人公は男になりたいと思ってる訳ではありません。

—–ある種、このような点が、男性と女性の間で価値観の齟齬が生まれているのかもしれないですね。

吉村監督:カウボーイになりたい女の子という設定には何故か疑問を感じてなかったのですが、カウガールという言葉をお聞きした時、それは違和感を抱きました。そういうちょっとしたことに気付くことは大事ですね。ジェンダーはもう分かっていると私も思いがちなのですが、いまだに意識の相違や齟齬が多くあることに、なかなか気付けないのだと思います。ジェンダーに関する様々な事柄やボキャブラリーは、常に進化し続けていて追いつくのはなかなか困難ですね

ヒトの形をして生まれながらも

存在消されしモノの情景」

—–ただ表面でしか物事を判断しておらず、なぜカウボーイになりたいのか、とより根源的な部分で歩み寄る必要があると思います。正直なところ、吉村監督の作品は4つの中では最も難解な作品でしたが、それに対して何かを求めたり、得ようとする必要ないと思います。ただ、作品のすべてを受け入れる事が、大切だと思いました。監督自身は、その点に関して何かお考えはございますか?

吉村監督:映画や演劇、小説などには、ストーリー性が”ある”作品と”ない”作品があると思います。例えば私がお仕事としてシナリオなどを書く場合は、概ねストーリー性のある作品を書きます。なぜならマスメディアを通じて提供される作品をご覧になるお客様は、基本、物語(ストーリー)のある作品をよく観る傾向があるからです。それは他者の過去の出来事を観客自らが追体験しているのだと思います。それに対してストーリー性の希薄な作品と言いますと、例えば、先日ヴァージニア・ウルフの作品の朗読劇に参加させて頂きましたが、ヴァージニア・ウルフとは女性の作家で、モダニズム文学というジャンルの主要人物です。ウルフは、意識の流れという独特な手法を用いて、ストーリーではなく、現在進行形で主人公の心理を描く作家です。突然何の話かと思うかもしれませんが、実は「オンナのカタチ」の中で語られる映画『5時から7時までのクレオ』(アニエス・ヴァルダ監督作品)も、2時間の上映時間の中、クレオの行動を延々と現在進行形で描いている作品です。過去にあった事をストーリーとして再構成された完成形を追体験するのではなく、観客の中で作品が完成する手法を採用しています。そして、本作品に登場する”吉村元希”という名の女性の映画監督は、それよりもさらに自由な作品を撮りたい、といい出したりしています。ストーリーのある作品に、私は、確信ではないのですが、ある種の男性性を感じています。なので、ヴァージニア・ウルフやアニエス・ヴァルダのような女性の先人たちが、周りで突然何をやり出しているのか?と戸惑わせたような表現を今回敢えて選択しました。なので、決して目新しい表現方法ではありません。さらに、本作は女性や人形をテーマにしていますが、人形とはヒトの形をしたモノです。人形というテーマはもともと好きでした。何故かというと、人間は、どこを境界線にして人間で、どの境界線を越えれば、人間でなくなるのか?ということにずっと興味があったのです。そして余りにも著名な映画監督であるジャン・リュック・ゴダールは、その映画作品の中で、女性を自身にとって分からない存在として描いていたと私は思っています。ゴダールにとって、女性は人間だったのだろうか?と疑念を持ったりもします。ゴダールにとって女性は人形だったのではないか?と。ゴダールの映画にストーリー性が希薄なところも興味深いところです。今回はこの映画そのものがゴダール(おそらくヘテロ・シス男性)にとっての女性であるかのように作ってみたいと思いました。余談ですが、ゴダールはまたアニエス・ヴァルダと親交のあった人物でもあります。ストーリーのない作品は見やすくないかもしれません。ともすると人はなにかを分かると安心するものですが、それは本当に分かったと言えるのか? 分かったということは本当に豊かなのか?と問いたい意図もありました。

—–映画『怒れる人形』では、赤色が印象的に感じましたが、これが作品全体において何を示すものか、お話をお聞きしてもよろしいでしょうか?

海上監督:確かに赤が印象に残っているかなと感じます。ブリキの人形の着ている服が赤なので単純にそこが発端ですが、ヒーローをイメージさせる色なのだと思います。色に対してはキャラクターの属性として、扱っています。偶然、今回は赤色が作品のテーマカラーになったみたいですね。

—–作中において、額から覗く目は、ナレーションに合わせて、「見ないで!」と演出していますが、物理的にお話すると、覗きの行為が意図としてあるのかなと感じます。一方で、精神的な側面での考え方は何でしょうか?

吉村監督:作品の冒頭では、知らない男が私を見るという設定で始まっています。私自身も「オンナのカタチ」として生まれていますから、男性が女性を見る時、性的にしか見ていないことを感じる時がままあります。男の人は無自覚かもしれませんが、ある種の「目線」があるんです。でも目を単純にアップするのでは面白くない。ちょうど何かに使えるかもと思っていた小さな絵画用の額縁が自宅にありまして、今回使用してみました。「見ている」という行為を際立たせるのに効果的だったと思います。また額縁の中には「観られる対象」が飾られるのが普通です。つまり、そのこちらを見ている目もまた、こちらから見えている。「あなたも見られていますよ!」という意味でもあります

ヒトの形をして生まれながらも

存在消されしモノの情景」

—–これからは、お二方に同じ質問をさせて頂きます。昨今、より盛んに取り上げられるようになって来た女性問題に対して、この作品にはある種の答え合わせがあると思いますが、この点に関して、何か思うことや何かお考えはお持ちでしょうか?

海上監督:答え合わせがあるか私にはわかりません。映画は答えでなく、問いを投げかける行為だと思います。特に「怒れる人形」は、被害にあった当事者でなく、周囲の人間の気づきから物語が進んでいきます。あれがいいか悪いか、リアルか、全く違うか、それは見た方がそれぞれに感じて個々に何か思ってくれたら、それが答えでいいと思います。勿論、作り手も人間なので、日常での問題を、逃げずにヒロインのように立ち向かえたら良いと願っています。

吉村監督:とある知人が「平等よりも公平が大事だ」と言ったんです。例えば、身長150センチの人と170センチの人がいるとして、踏み台が必要なとき、同じ踏み台でいいのか? 平等であれば、皆同じ30センチの踏み台を持って来ますが、170センチの人が30センチの踏み台を必要とした時、150センチの方は20センチ足りない状態ですよね。公正とは多様な人々が皆同じ所に手が届くようにすることだとお話をしてくれて、なるほどと思いました。

—–どこにいても、力関係は働いてしまうものですが、その点はあやふやにせず、ちゃんと「No!」と発信できる環境が必要ですよね。

吉村監督:先程の「この作品は答え合わせになるのか?」というご質問ですが、私は一生答え合わせはできないと思っています。今はまだ解決していきたい問題が存在している事を認識できるかもしれないというのが現状です。まだ、問題提起の段階です。この作品を観て頂けて初めて、出発点に立てるんだと思います。なので、問題から目を背けたい気持ちがあったとしても、ちょっとのぞいてみてやろうか?くらいの感覚で観て貰えたら嬉しいなと思います。観てみてもしかして理解出来なくても、なにかは感じて頂ける作品だと思うので、それを体験するような気持ちでご覧頂けたらなと思います。

—–近い将来、男性も女性も性に囚われず、一人の人として生きていける世の中になって欲しいと願っていますが、男女間の対立を助長するのではなく、互いを尊重し合える未来があればと。この点に関して、監督は何かお考えはございますか?

海上監督:うまく言えないのですが、物を作る動機は相手のことが好きとか、ある種、感情を揺り動かさないと、モチベーションは生み出せないと思います。そのバランスを取って、男女間で対立せず、尊重しあえる環境は、これからできると思います。若手のほうが相手を尊重する考えをしっかり持っている気がします。

吉村監督:なぜオンナのカタチについて考えたかと言いますと、人間は女と男だけではないと思っているからです。現実は、もっと複雑。男の人は、重い物が持てる。女の人は、料理が得意。ところが、私、力持ちなんです。そして料理や掃除は苦手です。女らしくないと思われるでしょうが、でも「オンナのカタチ」なんです。レインボーに象徴されるように、人々の在り方は男女の二極ではなく、グラデーションなんですね。

海上監督:確かに、主婦が全員料理が得意な筈はないですよね。

吉村監督:料理が上手い人は、女としての価値が高いと言われる事が、私自身の生きづらさでもありました。10代の頃から8㎜で映画を撮り始めました。文章を書くよりも、映画を撮りたかった。それが私の得意分野ですが、料理や掃除は苦手です。女性として失格なのか?と思ったりもしました。また映画監督という職業から連想されるイメージと私の外観とのギャップがあったことも私の生きづらさに繋がっていたと思います。なので女性という身体を持っていることから解放されたい気持ちが非常に強くあります。女らしく振る舞わないと、生意気だと言われてしまいますし。女性には自分の意見がある事自体、許される事ではありません。突然怒鳴りつけられ、「なぜ、この人は私にこんなに怒らないといけないのか?」と驚き、疑問を抱き、そして萎縮しました。が、Me Too運動を通して、私だけでなく多くの女性がそうした不条理を感じていることを知ることができました。自分だけではないと知った。それだけで何故かホッとしました。一方、男性も、男らしくあらねばならないという呪縛に苦しんでいるように思います。例えば、”泣いてしまう”事が出来ない人が多いのではないでしょうか。男性らしくないと思うのでしょう。でも男らしさってなんなんでしょうか? フェミニズムとは、男性にとっても、今までそれが正しいと信じられていた男性性から解放される事でもあります。男性は皆男性同士で「俺の方がより男らしい」と競わないといけないのでしょうか。今までの社会の構造はそうだったと思うのですが、今は社会も大きな変動の時代に来ていますから、それにともなって意識も変革されていくでしょう。女性だけじゃなく、本当は男性もそこから解放されたいと思っているような気がします。

—–最後に、オムニバス映画『人形たち Dear Dolls』が、どんな道を歩んで欲しいとか、また作品に対する展望はございますか?

海上監督:大きく展開は難しくても、地方に広げて行き、多くの方々に観て頂きたく思います。オムニバス映画は、その時に劇場に足を運ばないと観れる機会は多くありません。その時その時の一瞬に存在するからこそ、価値があると思います。

吉村監督:本当にオムニバスは今しか観れないかもしれない可能性があります。また配信に関してですが、実は配信が映画の当然の在り方なのか、自分がまだ納得出来ていないのです。なので、配信に関して、私は今の段階では何もお伝えできません。こんな映画を作ったわりには、保守的なんですよ。その代わり、多くのお客様にご覧頂ける機会は積極的に作っていきたいと思っております。女性のお客様には、大変ご好評を頂いている手応えを感じております。そして意外にも男性のお客様から「面白かったよ!」と声を掛けて頂いたりもしました。そうした皆さまからのフィードバックで、監督である私の意識も変革していきます。楽しい変革を楽しみにしております。一人でも多くのお客様との出会いがありますように。

—–貴重なお話、ありがとうございました。

映画『人形たち Dear Dolls』は現在、兵庫県の元町映画館にて上映中。また、第0回 北海道まある+映画祭の23日(日)幌加内町生涯学習センターあえる97にて、上映予定。そして、今秋には、愛知県名古屋市にあるTheater Cafeでも上映予定。