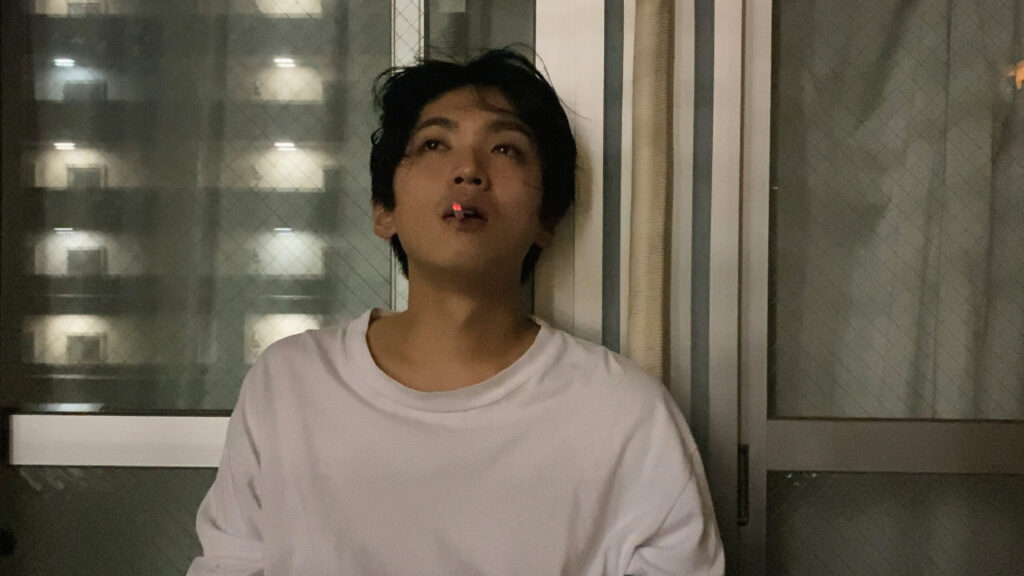

「セカイハソレデモウツクシイ」ドキュメンタリー映画『東京組曲2020』三島有紀子監督インタビュー

—–ドキュメンタリー映画『東京組曲2020』の制作経緯を教えて頂きますか?

三島監督:2020年春先の5月。

別作品の撮影が決まっていましたが、4月上旬に緊急事態宣言が発出され、急遽、撮影は中止、不要不急の外出禁止へと生活が代わりました。

あの時は、心が砕かれたような中で恐怖や不安を抱いていたんです。

映画の撮影は、大勢のスタッフが現場に参加しますが、今後本当に映像制作ができるのか、と不安だけが募って行きました。

そんな時、4月末に誕生日を迎えましたが、その日はまったく眠れず、明け方までベランダで夜風に吹かれましていました。

早朝の4時頃、どこからともなく、泣き声が聞こえてきたんです。

その声に耳を傾けていたら、コロナという状況下に、皆さん辛さを感じていると実感しました。

そんな事を考えていると、人々の色々な背景を想像することができたんです。

泣いている方は、仕事を無くしたかもしれない、友達と会えないかもしれない、コロナが原因で肉親の誰かを亡くされた可能性も想像しました。

この時、人々の悲しさや悔しさ、理不尽さや怒り、様々な感情を想い浮かべることができたんです。

これは一人の泣き声ではなく、傷ついている日本中の人々の気持ちを代表した声ではないかと感じました。

最後は、慟哭のような泣き声に変わり、地球から発せられる声ではと思ったんです。

その時ふと、地球上で生きている人々の感情を記録に残したいという気持ちが、沸き起こりました。

夜が明け始めた頃、その泣き声は聞こえなくなったんです。

街が動き始め、街の住民が起き出し、自転車で走る人、電車の走る音。

これから先、時間が動き出すかもしれないと、思えるきっかけがでした。

この瞬間、今まで関わってきた役者さんの事が気になり出したんです。

何を考えて日々を送っているのか、毎日何して過ごしているのか。

今をどんな気持ちで向き合っているのか。

あの時の状況を一人ずつ聞いてみたくなり、一度しか訪れない2020年の春を人々の記憶に残したいと考え、本作の制作に着手しました。

—–女性の泣き声についてですが、自身、その声は人々が感じた哀しみの象徴として受け取りましたが、人や地球の泣き声以外でなら、監督はその泣き声をどう受け取りましたか?

三島監督:人や地球の泣き声の一方で、自分自身の泣き声として受け取ることができました。

本当に、様々な感情が伝わってくる泣き声だったんです。

周辺に住んでいる方々や日本人全員の感情が、順番に乗り移ったようにも感じました。

次々に、色々な背景がその泣き声を通して見えて来ました。

—–三島監督は、劇映画を制作される方というイメージを強く持っていますが、なぜ本作をドキュメンタリーとして制作されたのでしょうか?

三島監督:この時の感情をリサーチして、脚本に落とし込み、何年か後に演じて撮影する劇映画として制作する発想はなかったのかとよく聞かれます。

ただ何年か後に劇映画として制作した時点で、2020年の春の記憶ではないのかなと思うんです。

この時期の人々の姿と感情を記録として撮っておきたかったんです。

—–だから、ドキュメンタリーとして制作されたのですね。

三島監督:2020年の4月から6月までのそのままの人間を撮りたかったんです。

何年か経過して、脚本を書いて、映画にするのとはまた違ってきます

—–作品における純度は、違ってきますね。その時の感情をそのままにする手法が、ドキュメンタリーと合っていたんですね。

三島監督:あの時の空気感と人間の営み・・・人間の姿を記録に残して行こうとしたかったんです。

撮った素材を急いで観て欲しいという気持ちもなく、これは記録として、いつかきちんと振り返られるタイミングが来た時に、皆さんに観て頂くんだという思いの中、制作してきました。

—–本作は、監督自身の視点ではなく、役者さんや関係者の方々の視点から描いていますが、その視点から作品を描く事によって、生まれる効果をどのように受け止めておられますか?

三島監督:非常にプライベートな空間や世界を撮っている事ですね。

私が撮りに行けば、見せないであろう姿も見せてくれています。

実際、この時は緊急事態宣言も発令されており、私自身も身動き取れなかったことから生まれた手法です。

本作のルールとして自分で自分を撮るか、家族か同居人に撮ってもらうかで、カメラを回して欲しいとお願いしました。

本当は、撮りたいという思いもありました。

この時の緊急事態宣言が、私の気持ちを許してはくれませんでした。

結果的に、自分で自分にカメラを向け、気心知れた人が撮影することで、何気ない日常がそのまま映ってしまう現象も起きますよね。

—–本人達も自身の姿をさらけ出していましたね。

三島監督:定点撮影にも近く、第三者の視点からの姿だと思います。

その中で撮る撮られるという関係性が、プライベートを撮るには、非常に適した手法であり、環境でした。

—–作品を思い出すと、泣き叫ぶ彼らの真の姿がそこにはありましたね。

三島監督:やはり、スタッフや監督がその場にいると、ある程度の緊張感の中に放り込まれると思いますが、今回はその緊張感はほぼゼロに近い環境でした。

ただ、本作のように非現実的な日常を撮る時こそ、緊張感は必要なかったと思います。

—–本作にはリアリズムがあり、非常にいい作品でした。あの時でしか見せられない表情もあると思います。

三島監督:絶対的に、ありますね。

その表情が、人によって違うのを実感しました。

ただ、池田良さんの奥さんでもある田川恵美子さんは、朝からお子さんの面倒を。

一方、旦那さんの池田さんは、リモートでお芝居に出演していました。

このお二人は、夫婦の姿をお互いに撮影していますが、旦那さんとお子さんが出ていった後に初めて、本作におけるリアルを垣間見ることができます。

お一人になっても、ずっとカメラはオンにしたまま回して欲しいとお願いしていました。

旦那さん本人もあの姿を見て、びっくりしたとお話されていました。

一人になった瞬間にリアルな姿が、そこにはあると思っています。

—–制作期間のコロナ禍、そして上映開始の今、一つの映画を通して、制作から公開が入口と出口となり、一本の道のようにも感じます。この期間を振り返り、監督自身、作品の成熟度をどう受け取られていますか?

三島監督:まず、この時にしか撮れない素材がたくさんあります。

それを一つの映画にする時、じっくり時間をかけて、編集したいという気持ちもありました。

それを客観的に見て、振り返ってもいいのかなと思って頂ける時期は、3年要すると思っていたんです。

泣き声を聞いた時から数えて3年、この作品を皆さんにお届けできればと、考えていました。

成熟度で言えば、観る度に素材の見え方が違ってきました。

私が彼らの姿を見て、どう接すればいいのか、作品をどう扱えばいいのか、戸惑いもありました。

また、お一人お一人の良い部分をどう取り出そうか悩むところまで至らなかったんです。

時間が過ぎれば、少しだけ冷静に映像を観ることができました。

クラウドファンディングを通して皆様の温かいご支援を受け、ようやくコロナ禍から客観的に色々な事を見られるようにもなったんです。

失ったこと、失ってはいけなかったこと、すべてを心の中で整理できるようになり、編集作業が始まりました。

一本の映画を作る意味では、3年は必然でした。

—–コロナ明けに上映が始まるのもまた、必然かと実感しています。失ったもので言えば、作中の二人の女性がリモートで会話する場面、あのシーンでは失ってしまった人との関係性が映像として可視化されたと思いますが、監督はどう思われますか?

三島監督:あの場面は、孤独を感じる瞬間ですね。

リモートでしか会話できないからこそ、特別な時間。

待ち望んで、やっと話せるにも関わらず、結局触れ合えず、電話は切られてしまう。

コロナとは、孤独とどう向き合えばよいのか、ひたすら考える期間でした。

会いに行きたいと言えば、いつでも会いに行けましたが、この緊急事態宣言下では、その自由でさえも奪われましたね。

触れることも、会うこともできず、ただひたすら孤独と向き合う作業が続きました。

—–コロナ禍で苦しい思いをしたのは、エンタメ業界だけでなく、飲食業界、旅行業界、観光業界など、多くの関係者が打撃を受けましたが、本作が役者という世界を映すことによって、私たちにどう作用していますか?

三島監督:本作では、命を救おうとしている医療従事者の方を親に持つ役者さんのシークエンスがあります。

そんな彼らと比べて、私たちは一体何ができるのか叩き付けられた3年間でした。

世の中に対して何ができるのか、できないのか分かりませんが、私達は何かできると信じるしかないのかな、と。

それを信じて作り上げたいという思いを持って、3年間取り組みました。

結果、映画を作って本当に良かったと思えることは、ある方から「これは、3年前の出来事ですが、私はこれからの自分を考える時、この2020年の春の自分にもう一度再会して見つめた結果、今後のことを考えられるきっかけになって、すごく良かった。」という感想を頂きました。

この言葉を聞いて、これからの未来を見つめるために3年前の自分を思い出し、再会してくれる人が居ると思った瞬間、本当に作って良かったと実感しました。

—–あるインタビュー(※2)にて、コロナ禍では「文化芸術は不要不急である」と言われた事に対して、監督は「絶対に不要不急じゃない」と言い切られておられますが、監督にとっての映画文化とは何でしょうか?

三島監督:私としては、自身も含めて、誰かにとっては、映画文化が「心の命綱」になり得るという事です。

—–先日、5月に都内で行われた初日舞台挨拶の時、三島監督は聞こえてきた泣き声に寄り添っていたかったとお話されておられましたが、この3年間を振り返り、あの泣き声に寄り添えて来れたと思いますか?

三島監督:むしろ、誰かの感情に寄り添って行くという事だけに力を入れた3年間だったと、今は振り返っています。

私の仕事は、誰かの感情(自分も含めて)に寄り添い続ける事です。

それは、一貫して変わらず、今までもこれからも、寄り添い続けていけたらと思います。

—–最後に、コロナウィルスは5類感染症へと移行し、少しずつではありますが、明るい未来を臨める時代になりつつあるかと思います。本作『東京組曲2020』が、これからの生きる私達に、どのような影響を与えると考えられますか?

三島監督:それぞれ観て下さった方が、2020年の春のご自身に再会し、見つけてもらうのが一番いいと思いますが、あの失われた時に一番自分が渇望したものが何であったのか、と私自身は大事にして行こうと思っています。

—–貴重なお話、ありがとうございました。

併映短編作品『IMPERIAL大阪堂島出入橋』短評

本作『IMPERIAL大阪堂島出入橋』の時代背景は、令和2年。

令和元年でもなく、令和3年でもない、令和2年。

この時、私達は未曾有の事態に巻き込まれ、日々右往左往する時間を過ごさなければいけなかった。

「コロナ禍」という緊急事態は、私達に何を残し、何を与え、何を失わせ、そして何を教訓として得たのだろうか?

たった15分という短い時間に収められた物語は、30数年にも及ぶ主人公の人として、また料理人としての長きに渡る歴史が語られる。

コロナが奪ったのは、仕事や生活、環境、命、夢、未来への羨望だけでなく、私達が生きてきた人生までをも非情にも、無条件に収奪して来た。

本作が、舞台としている令和2年、ちょうど私達を何をしていたのだろうか?

この物語に登場するシェフだけでなく、多くの業界が、多くの人々が否応なく、生活のあらゆる権利をコロナによって強制的に根こそぎ破壊された時代。

職を失った結果、日々の生活における衣食住を奪われた人々は、現実世界でどれくらいいたのだろうか?

この作品に登場する人物は、私達本人であり、すぐ側の隣人と、重ねることもできる。

新しい夜明けと共に、明るい未来の到来が臨める時代が近づく今、同時に私達はあの時代に何を置き去りにしたのか、繰り返し何度も再考したい。

ドキュメンタリー映画『東京組曲2020』(併映作品『IMPERIAL大阪堂島出入橋』)は現在、関西では6月10日(土)より大阪府のシアターセブン、兵庫県の元町映画館にて絶賛公開中。また、8月4日(金)より三重県の伊勢 進富座にて公開予定。※全ての劇場にて英語字幕付き上映 / with English subtitles

(※1)新型コロナ、インフル並みの感染症法上の5類に 対策の大転換に流行再拡大の懸念もhttps://scienceportal.jst.go.jp/explore/review/20230509_e01/(2023年6月9日)

(※2)三島有紀子監督インタビュー(official)https://note.com/alone_together/n/nb96ca05d81f3(2023年6月9日)