「音」で演じるドキュメンタリー映画『擬音 A FOLEY ARTIST』ワン・ワンロー監督インタビュー

—–本作『擬音 A FOLEY ARTIST』の製作経緯を教えて頂きますか?

ワン監督:2013年のちょうど今のこの時期ですね。

その時は、私のデビュー作の撮影が終わって、ポストプロダクションに入っていた頃です。

私としては、一作目では、思ったような事ができてなくて、2作目を早く撮って、もっともっといい仕事がしたい、もっともっといい映画を作りたいと、思っていました。

どのようなテーマにしようか探していた所、ちょうど2013年の冬の時期です。

フー・ディンイーさんと食事をする機会が、ありました。

彼とは、前からの知り合いでしたので、フォーリー・アーティストそのものを作品のテーマにするとか、その時はまったく考えていませんでした。

とにかく、ご飯を食べて、雑談をしながら、ふとフォーリーを映画のテーマにしたら、面白いかもしれない、という考えに至りました。

その食事会の後も、何度かフーさんと会って、話をする機会もあり、彼自身にも承諾して頂き、映像製作に踏み込みました。

これが、この作品の製作経緯です。

—–フーさんやフォーリー・アーティストの存在に対して、目を向ける大きなきっかけは、何でしょうか?また、台湾ないしは全般的な映画業界におけるフォーリー・アーティストについて、監督自身はどうお考えでしょうか?

ワン監督:撮影を通して、私はこの業界を知りました。

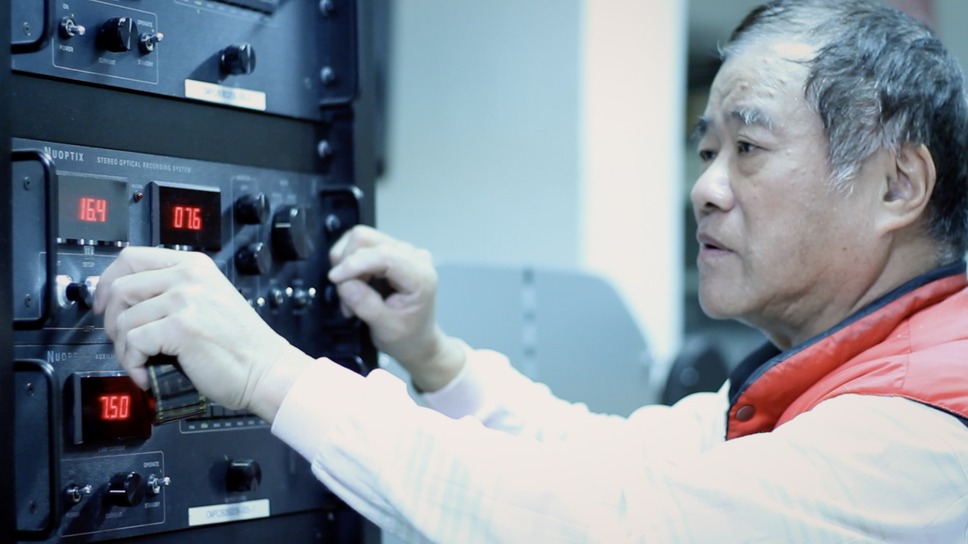

もちろん、フーさんがフォーリーの仕事をしている事は、私含め皆さん知っておりましたが、実際スタジオに入る機会がなかったので、この職業が一体、どれだけ難しい仕事なのか、想像も付きませんでした。

実際に、音を付ける段階で、音の付けやすい、付けにくい、また専門職として、どこまでが専門なのかは、やはり現場に入ってみないと分からないものなんです。

でも、私はフーさんのこの職業は、非常に専門性の高いアーティストとして、あるいは職人として、私は大変尊敬を集める人物だと思っています。

だから今回、作品の被写体としてフーさんやフォーリーを選びました。

当然、この職業は実際、撮影を通して、理解を深める事ができましたが、この専門職は一日で出来上がるような仕事内容ではありません。

長い年月をかけて、現場で経験を積み、初めてできる仕事という事が、今回初めて知りました。

この点はフォーリーだけではなく、どの業界でも、どの専門職に関しても、同じ事が言えると思います。

だから、私はこの部分を作品の中で伝えるよりも、観客の皆さんにはフー先生が、どれだけプロフェッショナルなお方であるか、また自身の職業を大事にする姿を観客の皆さんに伝える事ができるだけで、私は十分だと思っています。

このような気持ちを持って、撮影に臨んでいました。

—–長い撮影期間の間、多くの映像素材が産まれましたが、およそ1時間40分の上映時間の映像には、監督自身、どのような意図、どのような意思や想いが、込められていますか?

ワン監督:若い頃の人間は、多分、周りの意見を聞き、先輩や師匠らから「こう撮影すればいいよ、こう編集すればいいよ。」と教えを乞うでしょう。

これはだいたい皆さん、そうだと思います。

私も、編集をする時に、振り返ってみれば、編集作業とはある意味、映画製作に携わる人の主観的な部分による所が、非常に大きいと思うんです。

編集する人、あるいは映画監督たちは、自分は何が好きなのか、撮った内容について、自分と考えてる事がどういう関係性があるのか、また人物とどういう対話して、あるいは、あらゆる映像からどういう物を感じ取ったのか、非常に主観的な部分と大きく関わっている訳なんです。

だから今、この質問に答える時に、私は当時の状況を思い出して、自分の考え方をお答えしようと思います。

この映画を撮る時に、フォーリー・アーティストのフー・ディンイーを描こうと言うテーマは、最初に決まっていました。

ただ、撮っている途中に、撮影時のテーマが少しずつ変化して行き、また範囲も拡大して行きました。

多くの関係者を訪れ、インタビューを重ね、映画自体もフー・ディンイーさんだけに留まらず、台湾映画の歴史、吹き替えやアフレコ、また映画における音の使い方、音楽の使い方にまで話が及びました。

フーさん本人だけではなく、映画における音に関する話になりました。

そのためには、たくさんの素材を収集する必要があります。

それも一つですが、編集段階となると、私にとっては、ある意味では試練が待っていました。

先程も説明しましたが、この映画には潤沢な資金はありません。

関係者も多くなく、何でも自分でしなければいけません。

だから、自分一人で、撮影以外の編集や現場の制作など、すべてしなければいけないんです。

そうすると、当然計算も必要になってきます。

制作費があまりないので、お金をかけた素材はすべて、使い切りたいと思っていました。

私たちはよく言いますが、撮った映像と完成した映画に使われている映像は、両者の比率が高ければ高い程、製作者の計算が非常に精密に行われていて、精密度が高いんです。

今回、私もそんな状況でした。

編集段階で編集する時には、撮影段階において、できるだけ素材を無駄にしない、浪費しないように、一つ一つ計画を立てて、撮影に挑みました。

編集の時には大きな問題は起きませんでしたが、撮影時には、自分自身がどう言ったものを撮りたいのか、欲しいのかを、すべて明確にしていました。

むしろ、編集の時にこそ、細かい所にまで気を配る必要があります。

例えば、今のカットと次のカットをどう繋いでいくのか、どのタイミングで繋ぐのか、このカットは少し短くした方がいいのかもしれない。

あるいは、もう少し伸ばしてからカットし、次の場面に行くのか。このような細かな点は熟慮しながら、長い時間を費やしました。

—–撮影を通して、フォーリー・アーティストに対するお考えには、何か変化はございますか?

ワン監督:もちろん、このフォーリー・アーティストの職業に対しては、益々尊敬するようになりました。

さらに、非常に深く感じたのは、映画とはやはり、一人の力ではなかなか完成しないし、できません。

たくさんの方の力が集合し、皆で一生懸命、尽力して、映画が作られる訳です。

よく、こういう例えをしますが、映画とは大きな機械のようなものです。

その中には、多くの目には見えない、小さなネジがあったり、あるいは歯車があったり、相互作用して、それぞれがそれぞれの役割を果たし、初めて映画は作られて行くんです。

それでも、作られた映画が、編集の流れを見ていて、上手くいってるかどうかは、保証するものではありません。

やはり、ここの所が、映像作品の面白いところであり、醍醐味なんです。

私たち当事者は、映画はある種の芸術と、技術者たちの化学反応が起こる奇跡の融合です。

それで表現したいものを、どう表現するのか、ここの部分の醍醐味を非常に感じる訳です。

フォーリー・アーティストの職業に対して、益々尊敬するようになりました。

—–ワン監督にとって、本作に限らず、一般的な作品も含め、映画における音の重要性は、どのようにお考えでしょうか?

ワン監督:音が、どのような役割を果たすのか、その重要性はどこまであるのか、こそれぞれの映画が観客に、どのように魅せるのか、どういうモノを伝えるのか、これらの事に掛かっています。

なかなか、お答えしにくい質問ですが、例えば、ハリウッド映画の場合、多くの商業映画の効果に対して、とにかく観客の皆さんに、気持ちが満腹と感じてもらえるよう、一生懸命に考えるんです。

例えば、爆発音や恐竜の叫び声など、リアルに観客の皆さんに伝えるためにも、音だけではなく、映画館も様々な工夫をしますよね。

多くのスピーカーを設置し、臨場感を増すための装置を用意し、効果を出すんです。

私も、前から知っていますが、映画館では最大80個から100個ぐらいのスピーカーを劇場に設置し、作品を鑑賞する時に、映画から奏でられる音を音速で実体験できます。

今話した数字は、定かではありませんし、リサーチする必要もありますが、映画自体が観客に体験させたい技術が、どのように助けになるのかという点にも関わって来ると思います。

しかし、商業映画ではなく、アート映画の場合は考え方がまったく違います。

監督にとっては、様々な設計の場面や空間が与えられることによって、実験的な事にも挑戦できると思うんです。

作品を通して、メッセージを観客に伝えたい訳ですから、音と映像が敢えて同じにはしないとか、敢えてズレを生じさせる事で、季節を感じたり、内なる感情や、過去の出来事、昔の恋人の存在を、音を通して想像できるようになります。

音を上手に使う事で、作品にある種の効果を産まれさせます。

だから、映画監督が自身の作品を、どのように魅せようか、観客の方にどう理解を深めてもらうのか、その為の手助けもできるんです。

だから、一つの方法があれば、違う方法もあります。

あらゆる方面の手法を用いることで、色々な事が実験的にできると思います。

他にも「音」と言えば、音楽もまた「音」ですよね。

映画は、音楽によっても、監督や作品が伝えようとする内容になっています。

一概に答えるのは難しいですが、やはり映画次第です。

どういう作品が、何を伝えようとしていかによって、その音で何でもできてしまいます。

それが、映画における音の重要性かなと、思います。

—–フォーリー・アーティストであるフー・ディンイーさんが産み出す足音は、台湾映画が長きに亘り歩んできた映画史の足跡(そくせき)かと、自分は思いますが、この足音が産み出す台湾映画の歴史は、監督に対して、どのような影響がありましたか?

ワン監督:私は大学の頃、文学を専攻していたんです。

イギリス留学を経験を通して、文学研究を行っていました。

その場で学んだのは、舞台劇の脚本製作を専門的にやっていました。

映画に関して言えば、私自身は本当に模索しながら、一身に川を伝い、渡っていくような状況でした。

とにかく、映画の専門を勉強して、台湾の映画業界に入った訳ではありません。

ですから、台湾映画の足音に影響を受けたか、と尋ねられれば、ある意味では台湾映画界の大監督達、あるいはマエストロ級の監督達の作品を、とにかく彼らの映画を観るんです。

観客として、ひたすら鑑賞していくんです。

だから、実際に業界内で影響を受けるよりも、この作品を撮影する時、むしろフー・ディンイーさんを通して、台湾映画の歴史を知り、理解を深めました。

だから、私のやり方は非常に体系的に勉強して、分析して台湾映画の歴史を取り上げている訳ではありません。

雑学のような感じで、とてもたくさんの映画を雑食的に何でも観ます。

だから、正直に申し上げますと、台湾映画の影響を受けた部分では、非常に少ないと言えます。

私達の世代は、どちらかと言えば、香港映画を観て、育ちました。

後は、ハリウッド映画ですね。

例えば、ジャッキー・チェンの映画も、もちろん、たくさん観ました。

アート系の作品も、たくさん観ました。

何でも観る訳ですが、総体的に台湾映画は当時、割と非常に弱小と言いますか、テレビでもあまり、放映されないし、市場で流通しているビデオやDVDも、香港映画やハリウッド映画に比べると、非常に少ないのが現状でした。

だから、私たちは香港映画やハリウッド映画を中心に観て、育ちました。

台湾映画の影響を受けると言う言い方をするならば、正直なところ、触れる機会は非常に少なかったんです。

どちらかと言えば、好きで色々な映画を観ていて、私にとっての台湾映画は、映画を勉強する中での、ある種ある一定の栄養素です。

—–ありがとうございます。最後に、本作『擬音 A FOLEY ARTIST』の魅力を教えて頂きますか?

ワン監督:観客の皆様には、ぜひ映画館に足を運んで頂きまして、映画をご覧になってください。

この作品の製作には、様々な段階があります。

その中には、「音」に関する部分は非常に重要な役割を果たしています。

しかも、音の部分はどんなに細かくても、作れるものなんです。

非常に細かくて、プロの職人の技が、輝いてる部分に対して、理解して頂ければと願います。

日本の映画業界にも恐らく、たくさんのプロのフォーリー・アーティストがいいます。

とにかく、映画を観て頂き、観客の皆様が世の中には、まだまだこんな職業あるんだと、また素晴らしい仕事が世間にはたくさんあるんだと知ってもらうだけでも、ある意味、私の役割は果たされたと思います。

あと、どんな魅力があるのか。

私の口では語れませんが、映画を観て、フー・ディンイーさんが非常にキュートだと、感じ取ってもらえればと思います。

—–貴重なお話、ありがとうございました。

映画『擬音 A FOLEY ARTIST』は現在、関西では12月10日(土)より大阪府の第七藝術劇場にて上映中。12月16日(金)より京都府の京都シネマにて上映開始。また、兵庫県の元町映画館では近日公開予定。また、全国の劇場にて順次上映予定。