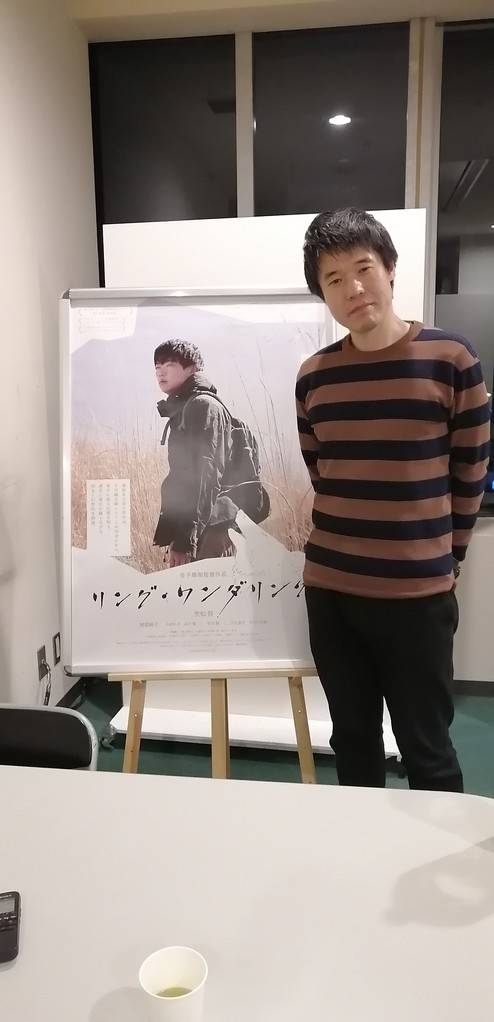

映画『リング・ワンダリング』金子雅和監督インタビュー

—–まず、本作『リング・ワンダリング』の着想を教えて頂けますでしょうか?

金子監督:この物語は東京を舞台にしています。

本作以前の私の作品はだいたい、自然の中で起きる物語だったのですが、私自身が東京出身ということもあり、一度は「東京」という場所を舞台に映画を作るべきだと2017年頃から思い始めました。

その頃の東京はちょうど、オリンピックに向かって再開発が進んでいました。

日々変わっていく街の風景を見るうち、都会の地面-アスファルト-の下に埋もれている過去の記憶や失われた命の上で私たちは普段生きているのだ、という事実にハッと突き当り、この映画の着想が生まれました。

過去にあったものがますます消えていき、忘れられていく時代。

そんな中、どこかで一度、自分たちが生活している足元に何があったのか、同じ場所でかつて生きていた人たちのどのような想いが埋もれているのか、立ち止まって想像する時があってもいいんじゃないのか、と思いました。

この映画を劇場で観たあと屋外に出た時、街の風景が今までとは少し違って見える、世界に対する感じ方がちょっとだけ変わる。

そんな作品を作りたいと考え、動き出しました。

—–本作を映像化するにあたり、何か気をつけていたことはございますか?

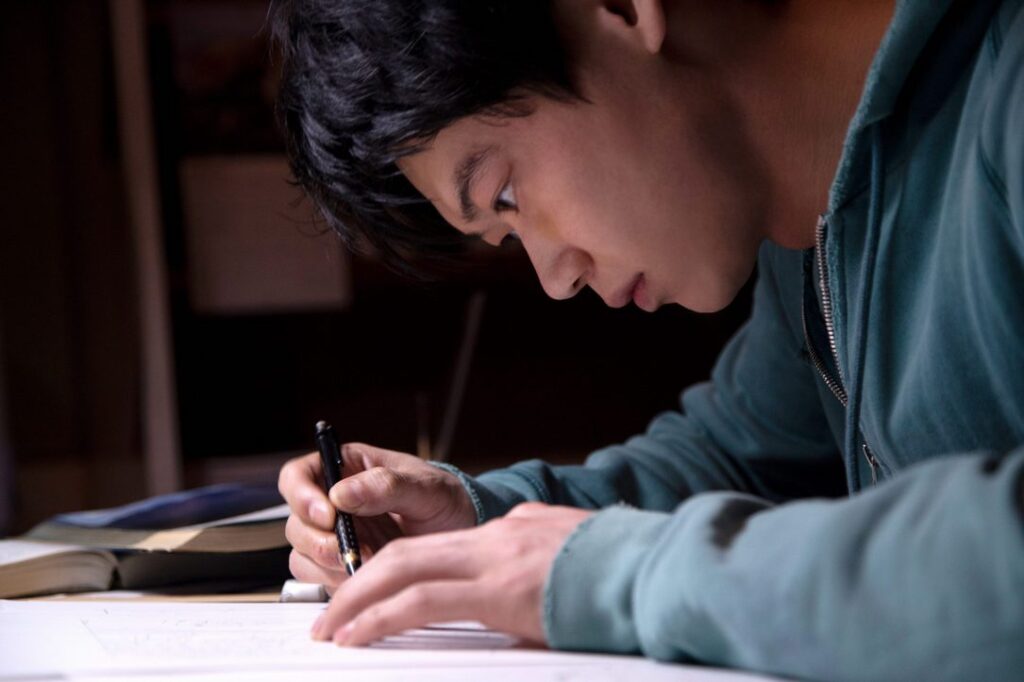

金子監督:本作の物語は漫画家志望の主人公の青年が、絶滅危惧種のニホンオオカミを題材に作品を描こうとする中で、過去の世界に迷い込み、不思議な体験をします。

一番気をつけなければならなかったのは、過去に迷い込んだ時のディテールです。

もちろんビッグバジェットの作品ではありませんので、セットで時代を表現することは出来ません。

なので今から77年前の戦時中を表せる風景や建物が実在する場所を求めて、ロケーション・ハンティングを何度も繰り返しました。

そうして見つけたロケ地に美術を効果的に配置し、照明や撮影での切り取り方を工夫することで、説得力のあるフィクション空間を作り出そうと意識しました。

—–監督の仰る通り、物語も素敵ですが、この時代の美術や衣装も作品とマッチしており、ここの部分も作品の見どころだと感じました。ただ当時の資料は、様々な利権の問題でほとんど見つからないですよね。

金子監督:そうですね。実際、当時のことをたくさん調べましたが、戦争末期では一般の人が写真を撮ることが規制されていたのと、空襲で焼けたぶん、残っている資料は極端に少ないです。

そういった中、どのような服装で、どういう建物があり、またどんな生活をしていたのかを考えました。

同時に、時代考証をしつつもこの作品が目指すのはあくまでガッツリとしたリアリズム映画ではなく、一種の幻想譚=ファンタジーなので、映画的美しさやフィクションとしての世界観を優先したいと考えていました。

例えばモンペをしっかり映す、などによって戦時中であることを分かり易く表現する方法もありますが、その時代のリアルにこだわり過ぎず、本作独自の世界観を作り出すことによって、海外の人を含めた、誰もが観得る、より普遍的な映画にしたかったのです。

—–タイトルにもなっている「リング・ワンダリング」という言葉には、輪形彷徨(りんけいほうこう)、環形彷徨(かんけいほうこう)という言葉がありますね。また「方向感覚を失い、無意識のうちに円を描くように同一地点を彷徨い(さまよい)歩くこと」という登山者がよく使用され、一般では頻繁には使用されないようですが、本作にこの言葉を付けた「想い」はございますか?

金子監督:あの有名な「八甲田山」の遭難事件もまた、一種の「リング・ワンダリング」だと言われています。

本作の主人公はオオカミの絵を描きたいけれど描けなく、人生に迷い、そして前に進むことが出来ない。

タイトルはそんな彼の精神状態を現わしているのと同時に、物語はラストで冒頭に戻ってくる=円環している構造なので「リング」。

そして「ワンダリング」は英語だと「wandering」=迷い込む・彷徨うと、「wondering」=不思議な、の二つの意味がありますよね。

「リング・ワンダリング」は不思議な世界に迷い込むこの映画の内容にぴったりな言葉だな、と。

あと、たとえ意味は分からなくても一度聞いたら忘れられない、記憶に残る語感が良いな、と思ってこのタイトルを選びました。

—–少し話を変えまして、撮影時大変だった点、良かった点など、ございますか?

金子監督:予算が潤沢にある訳ではないので、タイトなスケジュールで撮影を進める必要がありました。

その中でベテランの役者さんなど、様々な方の出演やシチュエーションを撮らないといけないので、少人数で事前の準備を徹底的に行いました。

—–撮影までの前準備が、大変だったのですね。

金子監督:そうですね。綿密に緻密に積み重ねて、時間を掛けて準備を進めていきました。

過去の世界をシナリオに書くのは簡単ですが、実際にそれを作品内でどう具現化するのか、そこがいちばん大事だし、苦労した点でした。

良かった点で言えば、笠松将さんはじめ、阿部純子さん、安田顕さん、長谷川初範さんら、役者の方々が皆さんとても素晴らしい演技をされて、自分が書いていたシナリオを遥かに超えたキャラクターの深みを表現して頂けたことです。

私自身がこの作品を観直すたびに、役者さんから多くの学びや発見を得ています。

—–撮影場所は比較的、野外や自然が多い場所ではあると思いますが、今作でのロケハンは大変ではなかったですか?

金子監督:私の過去作の多くが山中で撮影しています。

なので大自然でロケ場所を探すのは割と得意な方で、自信があるところでもあります。

「崖」や「滝」などのシーンは、充実感を感じながらロケハンをしていました。

それよりも、東京都内設定のシーンの場所探しの方が、制約がとても多く、大変でした。

—–そうですよね。日本で撮影しようと思えば、道路の許可や使用料が必要であったり、それをするためにわざわざ警察署に赴く必要があったりと、少し大変ですよね。

金子監督:東京は撮影許可が世界的にみても、もっとも厳しいのではないでしょうか。

その中で一番探すのが難しかったのは、骨が発見される工事現場です。

工事現場は本当に許可が降りにくい場所なんです。

なぜなら、工事している会社は、人の土地で依頼を受けて作業を行っていますよね。

そんな場所で撮影を行い、万が一事故が起きてしまえば、責任の所在含め、大変な事態になってしまいます。

—–どのように見つけられたのでしょうか?

金子監督:フィルム・コミッションや、土建会社関係の知り合いなど、各方面に聞いてまわりました。

それでも、なかなか条件が揃わず難航しました。

結果として、映画の中で登場する工事現場のシーンは重機レンタル会社の敷地内と、実際に工事をしている現場の一部と、資材置き場をお借りして撮影しました。

資材置き場ではショベルカーを使用し、建築物の土台部分となる大きな穴を作り上げました。

三箇所の場所を編集で繋ぎ合わせ、一箇所の空間のように見せています。

撮影場所を助監督やラインプロデューサーなど制作部の方たちが三ヶ月ほど探してくれましたが、それでも結局、許可が降りる場所がない、となってしまい、シナリオを書き換えて欲しいと言われるほどでした。

ただでさえ許可が降りにくい工事現場でも、特に事故リスクが高い穴の中に作業員以外の人間を入れるのは、厳禁だったからです。

でも、この映画は東京の地面の下に埋もれていた「記憶」がテーマですから、工事現場の地中から過去の遺物が見つかる、というシーンを書き替えてしまうと、作品そのものが成り立たなくなってしまいます。

なので私と美術監督の二人は、そこだけは絶対に譲れないと粘りました。

撮影日ギリギリまで撮れる場所を探して交渉し、なんとか見つけました。

—–とても感動するお話ですね。

金子監督:そうですね。本作において、このエピソードがもしかしたら、最も苦労したことかもしれません。

—–プレスを読ませて頂き、その中で監督は、「映画は動く画」「動物は動く物」と考えておられるようですが、この二つの共通している部分はございますか?

金子監督:映画は「ムービング・ピクチャー」、元々は静止していた写真が動くというところからスタートしていますよね。

映画の根源は「動いている」ということにすべてがあると思います。

例えばちょっとした会話シーンでも、人物の背景で風が吹いてざわめいている。

その「動き」によって、映画がシーンとして豊かになり、人の心に響く。

本作『リング・ワンダリング』では「ニホンオオカミ」が登場しますが、ここ数年の私の監督作は短編二本と長編含めて、すべて「動物」が大事なモチーフなんです。

まさに「動物」は「動く物」と書きますから、非常に映画的要素があるのではないかと思っています。

また、人間同士は言葉でコミュニケーションできますが、「動物」や「自然」は人間の意思では計算できない、制御できない部分がいっぱいありますよね。

映画は作者すらもがコントロール出来ない部分があったほうが魅力的になると考えているので、「動物」は正に私にとって、映画的な題材です。

—–最後に、本作『リング・ワンダリング』の魅力を教えて頂けないでしょうか?

金子監督:失われた「過去の記憶」や絶滅種の「ニホンオオカミ」を題材にしつつ、主人公自体が「命の重み」を知っていく、気付いていく物語です。

103分のエンターテインメントとして主人公と一緒に過去を旅した末に、何かに気付き、そして大きなものに包まれるような、心が満たされる体験ができる。

そんな魅力がある映画だと思います。ぜひ劇場でご覧ください。

映画『リング・ワンダリング』は、シネ・リーブル梅田、京都みなみ会館、元町映画館他、全国にて絶賛公開中。