ドキュメンタリー映画『牛久』トーマス・アッシュ監督 インタビュー

「日本は«おもてなしの国»だ、なんてよく言えるよ。これがおもてなしか。」

これは入管管理局に収容されているある外国人の生の「言葉」だ。

私は本作を鑑賞して、まず感じたのが感情移入して、一緒になって「泣いている」場合ではない。

もっと客観視して、この問題の全体を精査する必要があると。

ただ、映画「だけ」を観て、映画のこと「だけ」を聞くのは少し間違いであるようにも感じた。

まるで、前回取材したドキュメンタリー映画『チェチェンへようこそ ゲイの粛清』と同じ感覚を覚えた。

そこで取材前に、一体どのような行動を取ればよいのか。

何を調べればよいのか、色々と行動し、考慮した結果、「東日本入国管理センター」を管轄する法務省へと、この問題について直接、問い合わせの電話をすることにした。

断られることは、最初から分かっていたが、それでも「何か」したいと考えた結果だ。

もしかしたら、浅はかな行動だったかもしれない。

間違った行動だったかもしれない。

それでも、私自身でも「何か」できないか、と思案しての行動だった。

どんな小さいことでもいいから、行動しようとした。

私「まず初めに、質問に対して「お答えできない」という姿勢は止めていただきたいということと、状況によれば、私は匿名を解除して、個人情報を提示します。」

コールセンター「質問によれば、お答えはできません。匿名のままで大丈夫です。」

私「率直にお聞きしますが、法務省が管理している入管管理局の暴行の問題や実態について、解決しようと動いておられますか?」

コールセンター「申し訳ありません。そのご質問は、一切お答えできません。」

私「では、答えていただける窓口を教えていただけますか?」

コールセンター「申し訳ありません。そのような窓口は、設けておりません。」

私「では、あなたはどう思っておられますか?」

コールセンター「そういったご質問に対しても、お答えできかねます。」

私「こちらは、人権問題の相談を取り扱っている窓口ですよね?」

コールセンター「えぇ、仰る通りです。」

私「ならなぜ、東日本入国管理センターの人権問題は、お答えできないのでしょうか?」

コールセンター「こちらは、身近の人権問題やあなた自身の人権相談に限らせて頂いております。また、緊急性の高い事案を優先しております。」

私「入管管理局の問題もまた、緊急性の高い事案かと思いますが…」

コールセンター「この問題に関しては、ここでは何もお答えできません。」

私「ならば、他に窓口もないということですね。国が管轄しているにも関わらず、まったく質問には答えて頂けないということですね。」

コールセンター「この問題が気になるなら、ご自分でお調べください」

と言われ、会話は終わった。この入管問題について、国はまったく対応する姿勢を見せない。

人権問題の相談を対応する窓口だが、日本人の人権は守れても、難民の方々の人権は蔑ろにされているのが、現状なのだろう。

日本の司法や難民申請の制度が複雑であることは、理解できる。

それでも、一人の人間を複数の屈強な男たちが一斉に取り囲み、羽交い締めにして、痛みや苦痛を与える行動は、問題でしかないだろう。

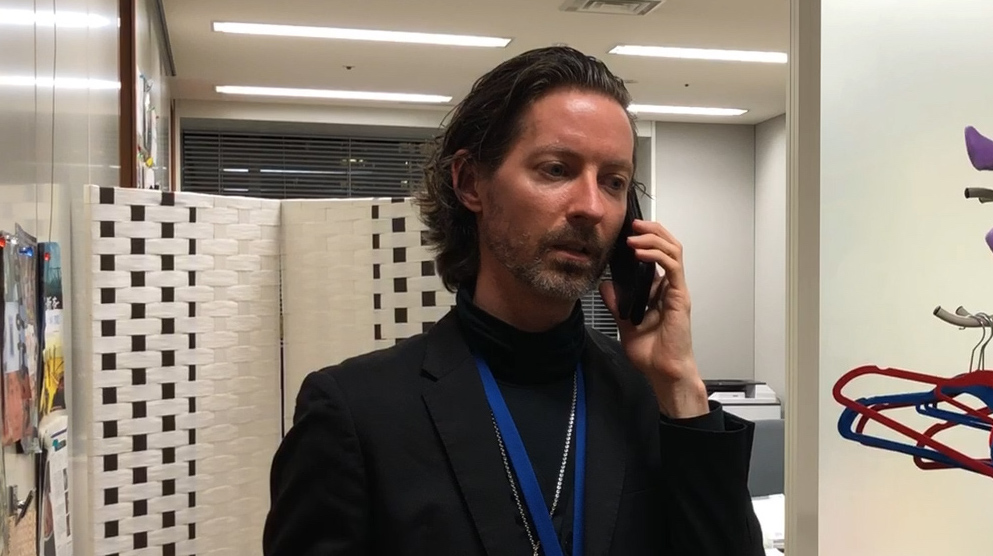

今回は、ドキュメンタリー映画『牛久』のトーマス・アッシュさんに話を聞いた。

—–まず初めに、この入管収容施設の実態は、どのような経緯でお知りになりましたか?

トーマス監督:私が通っている教会の友達が、入管収容施設で面会活動をしているのですが、その方に誘われて、「牛久」と「品川」の入管に行きました。

—–その時のご経験がきっかけで、入管収容施設の問題についてお知りになったのですね。

トーマス監督:そうですね。映画を撮ろうと思ったのではなくて、最初は普通にボランティアとして行っただけだったんです。

—–その時に今の実態を知ってしまったのですね。

トーマス監督:いえ、前から新聞などを通じ知っておりました。ただ、ここまで酷いということは、行って初めて知りました。

—–今回、許可を申請せずに撮影していますが、撮影方法として他に違うアプローチもあったのではないでしょうか?

トーマス監督:例えば、仮放免後、収容されていた方々に、収容中の状況についてインタビューするという方法もあると思います。

ですが、面会を始めた2019年当時は、オリ・パラ対策として長期収容方針がとられていたため、仮放免申請をしても、まったく認められませんでした。

心身ともに衰弱し、車椅子で面会室に来る人、ハンストなど自身を傷つける手段で抗議する人、自殺未遂に追い込まれる人のお話しを面会室で聞き、仮放免となって解放されてからでは「収容されていた時は大変だった。」という過去形の話になってしまう。

それでは、この今起きている実情を伝える事はできないと思いました。

それ以上に、当時、私は本当に目の前にいる人間が、死んでしまうのではないかと思いました。

なにかが起きてしまった時に、入管側になかったことにされないよう、証拠が必要になると思いました。

証拠を残すには、他の方法はありませんでした。

少し考えていただけたらと思うのは、なぜ、入管内に撮影禁止、録音禁止というルールが、存在しているのかということです。

犯罪者でもない彼らには、語る自由があるはずです。

どうして入管側が、そのようなルールを必要としているのか考える必要があるのではないかと、思います。

—–この問題について、調べてみようと思い、ネット記事に触れてみましたが、近年のニュースばかりが目立っている中、この問題は30年前、40年前、ひいては戦前、戦後からあったのではないかと思います。論文や文献には残っていることでしょう。

トーマス監督:本作のパンフレットには、安田浩一さんが入管の歴史について書いてくださった寄稿文それから巻末に年表があります。

読んでいただけるとありがたいのですが、戦後発足した「出入国管理庁」には、かつての特高警察で公職追放を逃れた人たちが参集したこと、朝鮮戦争の難民や在日コリアンを収容し、強制送還するために、長崎の大村収容所が作られたことなどが書かれています。

結局ですが、この人種差別や偏見は、昔から繋がっていることなんです。

これは、最近の、今の話ではなく昔からずっと続いている問題なのだと。

—–この題材で作品を作ろうとした、大きな決め手はなんでしょうか?

トーマス監督:先ほどの話を繰り返してしまいますが、映画を作ろうと思ったのではなく、病気になっても、外の病院に入れてもらえなかったり、自殺未遂をする人、ハンガーストライキをする人たちに、ボランティアとして接するなかで、誰かが死んでしまうのではないか、何かがあった時、なかったことにされないよう、事実が隠ぺいされないよう。

この実態の証拠を残すべきだと「しなければならない」と強い使命感を感じました。

映画を作るというのは、その後の話です。

この状況を変えるために必要なことは、まず事実を知っていただく事だと思いました。

ハンガーストライキをし、何キロ痩せたという事実は、文章では伝わりにくい部分もあります。

アリ君の映像を見てもらえれば分かると思いますが、入管に収容された後、様子が一転し、どんどんとやつれていく。

実際に自分の目で確かめれば、分かると思います。

観客は映画館のなかで、まるで自身が面会活動しているような気持ちになると思います。

面会室に実際に行くのは難しいことだと思いますが、映画を観ることで面会室に来ているという設定を生み出したかったのです。

—–そうですね。臨場感がありました。そこに、まるで自分がいるような感覚になりました。

トーマス監督:面会シーンの画面が、小さく感じなかったですか?

敢えてそういう演出にしました。

圧迫感を感じて頂くために、わざと黒いバックを画面に置いてみました。

映画を観る皆さんを画面の中に「収容」してみました。

映画の始まりはフルスクリーンを用いました。

また、暴行場面や、国会の映像などもフルスクリーンで表現しています。

ですが、面会室の場面では、映画館でスクリーンを観ている皆さんがスクリーンの中に、入管の中に収容されているような感覚を生み出したかったのです。

そういう風に演出をしております。だからこそ、映画館で観て欲しいのです。

牛久入管に収容されている方々との電話での会話の場面は、音声のみを流し、画面は真っ暗らにしました。

ご自宅のテレビやパソコンで観るのと、映画館で観るのとでは、まったく感覚が違うと思います。

—–観る側も収容されている方々と一緒になって、閉塞感を味わって欲しかったのですね。面会中、トーマスさん自身、身の危険を感じることはありませんでしたか?

トーマス監督:一番危険な状況に置かれているのは、この映画に登場する9人です。

今も、一分一秒、この瞬間瞬間も、命の危険に晒されております。

—–今現在も危険な状態は、変わらないのですね。

トーマス監督:そうですね。再収容されるかもしれないですし、強制送還されるかもしれない。

仮放免中、仕事もできない、保険もない、お金もない、安定する場所もない。

彼らは危険と隣り合わせです。

—–自国に帰っても、迫害される危険のある方もおられますよね。

トーマス監督:そういう方もいらっしゃいます。

—–だから、どっちに行っても命の危険がありますよね。

トーマス監督:あとは、日本人の奥さんや家族が日本にいらっしゃる方もいますね。

—–なぜ、日本はこんなことをしているのだろうか?なぜ、彼らは日本を選んでしまったのだろうか?

トーマス監督:あとの質問は、よくわかります。ですが、日本を選んできたのではない人も多いというのが、現実なんです。

逃げないといけない時に、選択肢はありません。冷静に選べる状況ではないんです。

例えば、たまたま日本で大きなイベント事がある時、日本に来て難民申請するとか、たまたま自分のいた場所の近くに日本大使館があったからとか、日本に来た理由は様々ですが、そのほとんどが「たまたま」になります。

日本を選んで難民申請をしようとしている人は、少ないと思います。

政府から迫害されるなど、正規のルートで書類を作れない人も多くいる。

やむなく偽名を使ったり、ブローカーに偽造パスポートの手配を依頼するという手段を選ばざるを得なかった人もいると思います。

とにかく殺されるかもしれないから。これは犯罪だ、と日本は主張しますが、難民申請中の人に退去強制令書が発布されることが少なくありませんが、日本が加入している「難民条約(第31条)」は、こうした「不法行為」を理由に難民を罰してはいけないと定めています。

—–選択肢がない方々もおられるのですね。

トーマス監督:自国によって、その存在を認められない人はパスポートを作ってもらえないのが、現実です。

そもそも、迫害から逃れてくる難民の人が、自己を証明する書類を持って逃げること自体、命を危険にさらすことになりかねません。

家族の安全を考え、証拠書類はあえて持たずに逃げる人もいます。

彼らは日本がちゃんと対応してくれるだろうと信用して、日本に来たと思います。

日本でこんなことになるなど予想もできなかったことでしょうし、分かっていれば、来なかったと思います。

—–彼らと交流する中で、出演されている皆さんに気持ちの変化はございましたか?

トーマス監督:それは、直接ご本人たちに聞いていただいたほうがいいと思いますが、この9人の方含め多くの方々が、日本も日本人も大好きなのは、事実です。

ただ、日本の政府や法律に大きな問題があると思っています。

問題は入管の仕組みだと思います。私の目的は、映画を通して、この事実を日本人に知ってもらうことです。

これを知ってしまうと、知らない自分には戻れないと思います。

日本国民のほとんどは、何が起きているのか、知らない方が多いと思いますので、もしこの現実を知ったら、考え方は変わると思います。

国がやっていることを、日本人は知る必要があると思います。

—–今回、トーマスが行動を取る前と取った後で、この問題に対してご自身に気持ちの変化はございましたか?

トーマス監督:入管について皆さんが考えてくださればと期待しています。

劇場公開をして、大勢の若い方が観に来て下さっていることに、とても希望が湧いてきます。

変わってきていると感じます。

—–トーマスは、あるインタビューでどのように撮影したかという撮影方法ではなく、何を撮影したかという事を中心に多くの議論がなされて欲しい。とおっしゃっていますね。映画を通して、何を訴えようとされておられますか?

トーマス監督:この問題は、不都合で、大きすぎて、考えたくないことばかりです。

この問題について考えて欲しいと思います。

観客の方から「映画を観る前に、当事者の顔がでても大丈夫かな」と心配な気持ちもありまりたが、「撮影しなければならなかった理由がよく分かりました」と話してました。

—–映画の真意を知るためには、予告編だけでなく、本編を観る必要があるのですね。そうでないと、ちゃんとした事実が見えてこないということですね。最後に、本作を日本の方にどのように捉えて欲しいのか、考えはございますか?

どのように捉えるかは、その方の自由です。

ただ、この映画を観て、もっと知りたい、もっと調べたい、背景のことも知りたい、もっと勉強したい、もっと研究したい。

そんな気持ちになっていただけたらと思います。

動くこと、調べること、勉強会に参加すること、投票すること、発信することで、この事実を知ってもらいたいということです。

自分の目で見てもらいたいですし、これは現実に起きていることです。

本当に、これでいいのでしょうか?と、考えて頂けたらと、思います。

ドキュメンタリー映画『牛久』は、4月2日より十三の第七藝術劇場にて公開中。また、近日5月より元町映画館でも公開予定。現在、全国にて絶賛公開中。