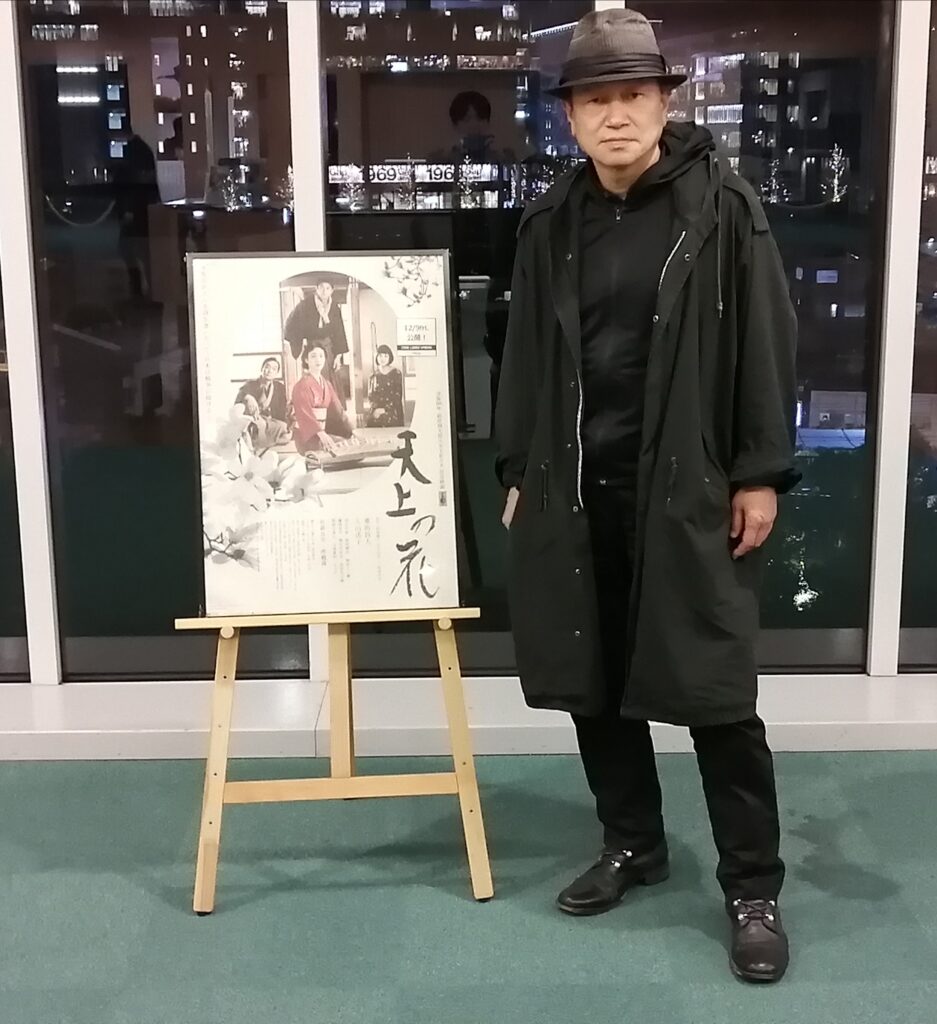

映画『天上の花』片嶋一貴監督インタビュー

萩原朔太郎の娘である萩原葉子が上梓した日本の文芸小説「天上の花―三好達治抄―」を映画化した文芸映画『天上の花』を監督した片嶋一貴監督にインタビューを行った。演出面や撮影の舞台裏、人を想う気持ち、また本作の魅力について、お話をお聞きした。

—–本作『天上の花』の製作経緯を教えていただきますか?

片嶋監督:元々、昭和12年を舞台にした戯曲がありました。

日本が軍国主義化していく過程の中で、日中戦争がこれから本格化していく時期に、戦争に翻弄される個人や社会を描いた戯曲を映像化しようとしました。

脚本家の荒井晴彦さんに戯曲のシナリオ化を相談したところ、こういうものがあると、すでに脚本になっていた「天井の花」を紹介されました。

原作小説を脚色したものでしたね。

—–脚本の感想はいかがでしたか?

片嶋監督:脚本を読んでみると、そこには僕が前々からやりたかったテーマがギッシリと詰まってました。

尺がちょっと長かったので、いくつかカットする必要もありましたが、きちんと仕上がった完成度の高いシナリオでした。

いわゆる戦争シーンは一切ないのですが、閉塞的で息苦しい狭い世界の中に繰り広げられる、男と女の在り方が、この三年間のコロナ禍の現実や、戦争にまつわる社会閉塞的な気分を考えざるを得ませんでした。

登場人物も少なくて、彼らの揺れ動く心情が細やかに描かれていると感じたし、これを自分の手で映画化したいと強く思いました。

—–作品の時代背景と、今起きている戦争は、今と繋がっていたり、因果関係はございますか?

片嶋監督:間違いなく、繋がっていますね。もちろん、細かい状況は時代によって、違いはあります。

作品で描かれているような男尊女卑的な思想は、今の時代とは比べものにならないくらい強くあったはずだし、個人の権利や自由の観念も相当異なっていたと思います。

ただ、戦争が地球上で無くなったことはありません。

どこかで必ず殺し合いをやっている。

そうした殺伐とした世界に現実に生きているということを、僕らは他人ごとではなく、自分の問題として考えていくことが重要であって、これは決して遠い昔の話ではありません。

戦争の中に生きるということは、穏やかなものではないですよね。

—–この作品に登場する人物たちもまた、穏やかな生き方はできてなかったですね。何かに揺らがされている姿を見受けられますね。

片嶋監督:日々の生き方がどこか落ち着かない。

戦争は人を惑わせます。

三好達治という詩人は日本をこよなく愛し、当時の多くの文化人が加担していた戦意高揚的な詩を書いて名を上げたものの、詩作と現実とに悩み、さらに一人の女性を憎むほど愛しぬいた人です。

そして、すべてが崩壊する。

国を亡くし愛を失い、戦後を迎えることになる。

これは、ある詩人の愛と革命、そして、挫折と喪失の物語であるといえます。

—–近年、コンプライアンスに引っかかるDVやハラスメントがよく取り沙汰されている昨今ですが、なぜ本作のような題材をお選びになられましたか?

片嶋監督:人は誰しも、何かしらのタイミングで、欲望があからさまになる瞬間があると思います。

それがコントロールできなくなると、悲惨な状況を招くことになります。

作り上げてきたものが音を立てて崩壊して、理想も志しも何もかもが変質して地に堕ちで行きます。

太平洋戦争の時代と今は、確実に繋がっており、このテーマこそが現代に直結していると感じます。

戦争は人類の最大の暴力であり、僕らの生活の中にあるちょっとした暴力と本質的には違いはない。

振りかざした拳をいかに制御するか、問われていると言えます。

心の中の大切なものが壊れていく前に、意識的に考えていかなければと切に思います。

達治は、内なる朔太郎を、如何に克服するか、という人生を送ってきた人です。

自分の師匠、萩原朔太郎は文学界の巨星の存在です。

彼の妹である慶子を愛することは、朔太郎の自由さみたいなものに惹かれたからです。

朔太郎と慶子は、自由の人です。

生まれ育ちも、精神も、魂も。

ところが、達治の方は規範の人で、自分の中でこうあらねばならないと、しっかりと自分の中に規範を作り、その通り生きてきた男です。

劇中では「こうあらねばならない」というものを、どんどんどんどん慶子に否定されていく。

そうすると、男も女もすれ違いが生じて行き、最後にはお互いが衝突してしまう。

自由への憧れとその代償を、達治は背負ってしまっているんです。

如何にして、その苦難を乗り越えていくのか、端的に言えば、男の女のドロドロの世界に、異なった価値観がぶつかりあう。

こうした在り方は、いつの時代も同じだなと感じますね。

—–内なる朔太郎とは、「師匠を越えたい」と願う達治のその気持ちだけでしょうか?

片嶋監督:もちろん、達治には師に対する敬愛の念やリスペクトが前提にあります。

師を慕い敬いながらも、超えられない壁として存在した朔太郎。

達治は文芸という世界の中でもがき苦しんで生きてきて、たまたま戦争詩を書いたら人気が出て稼げるようになるんだけど、師匠には「君は嬉しそうだね」と一蹴されてしまう。

達治は心から悔しかったと思います。ただ、それが彼の生きる原動力だったのでしょう。

師匠を越えたいと言っても、そう簡単に越えられるものではありません。

また、朔太郎は朔太郎で、憂鬱なる人生を送っているんです。

自由であることは、簡単なことではない、それに対する代償がたくさんあります。

「あの人、毎日遊んでいて羨ましいわね」なんて言われても、「君らにはわからないんだよ」って…。

—–必ず、この作品は賛否両論産まれてくる可能性も否定できませんが、改めて、今だからこそ、産まれてきた作品かなと思わせて頂きました。

片嶋監督:DVが不届き千万と思われる方もおられるでしょうが、実際には、現実として存在して、問題になっている。

DVが良いか悪いかと言ったら、悪いに決まっていますよね。暴力は安易に弱いものに向けられがちです。

それは、許されることではありません。

だからなぜ、DVが起こり世に絶えないのかを考えるためにも、このような映画がある。

小さな暴力から、大きな暴力である戦争につながらないよう、みんなで考えていかなければならないと思います。

—–この「暴力」に関してですが、映画を通して、どう感じて頂ければと、思いますか?作り手側としても、暴力の是非について、お考えがあると思います。

片嶋監督:一人一人が乗り越えなきゃいけないのでしょうね。

—–みんな、達治のようですね。

片嶋監督:僕もあなたも、誰もが達治的なところが必ずある。

人生ままならないから、いろんな場面で、悩んで苦しんでいる方はいっぱいいる。

そんな方たちにこの映画を観てもらいたいですね。

特に若い人たちに…。

—–少し間違いもあるかもしれませんが、映画を観させて頂いて、小説と照らし合わせて、物語の視点が違いますよね。原作を調べてみると、こちらの物語の視点は娘から見た達治なのに、映画では達治の視点で、物語が進んでいきますよね。脚本の段階から、ガラッと作品のイメージを変えてきたのではないかと、推測ができます。

片嶋監督:大きく脚色されています。

原作には、多くのエピソードがありますが、映画では達治と慶子の物語だけをクローズアップしているんです。

さらに、映画にするということは、役者が演じますので、リアルな表情や言葉や動きが加わって、男女の話はなかなか生々しく伝わってきますよね。

—–久しぶりに、男女のドロドロした関係の物語を観ました。大人向きの作品ではありますが、若者に観て欲しいお気持ちも分かります。達治の悩み苦しみって、今の若者にも精通していると思います。若者だけでなく、皆さん同じだと感じます。達治の苦しみを理解することで、自分の苦しみが解放されるのかなと、思います。

片嶋監督:そうなってくれたら、嬉しい限りです。

—–人間の本質は、今も昔も変わらないということが、この作品から感じることができました。

片嶋監督:いつの時代でも、人生の不条理と虚無感は、纏い付くものです。

その中でどうやって、頑張って生きて行くのかが大切なのでしょう。

—–主演の東出昌大さんは、スキャンダル以降、世間からは芳しくないお言葉をよくお聞きしますが、個人的には、彼は演技力のある優れた俳優であると感じます。 本作での東出昌大さんの起用は、どのように決まりましたか? また、彼にはどのような演出をされましたか?

片嶋監督:僕は以前から、東出が出演している映画やドラマを見て、好印象を持っていました。

あの茫洋とした演技ですよね。

上手いのか、下手なのか分からない役者ですが、よく目立つんですよ。

実際、会ってみると、非常にマジメで、今回の三好達治役に対しても、しっかり勉強して来て、どんどんぶつけてくる。

いろいろ議論しながら、彼と一緒に、三好達治像を作り上げて行ったと言えます。

彼とのコミュニケーションは、非常に面白かったです。

現場では、時にやり過ぎと感じる時もありましたが、このくらい大袈裟に演技してもらった方が、東出も活きるし、作品そのものも際立って良いのではと、思えました。

どのシーンの演技も、もう二度とできないし、ライブ感のある現場でした。

相手役の入山法子さんも、感極まってボロボロになってしまう場面もありましたね。

—–三好達治のあの役は、東出昌大さんにしか、できなかったと思います。もしかしたら、彼ありきの作品ではないかと、感じて止みません。彼がいたからこそ、本作がちゃんと、公開まで至ったのかなと、思います。

片嶋監督:非常に嬉しい話ですね。

役者が映えるということは作品が活きるということですし…。

—–今後、彼にはいい作品に巡り会ってもらって、再評価される日が来ることを、願って止みません。次のご質問ですが、詩人三好達治の詩歌を作品全体における中枢を担っており、この作品では彼の詩が非常に大切かと感じます。三好達治の詩を通して、作品の何を表現しようと、されましたか?

片嶋監督:詩を画面に出すスタイルは、今回の製作においてもっとも悩んだ部分です。

本当に、あの演出は上手く行くのか、と凄く悩みました。

実際、自分の中でその方法が決まった時には、非常にスッキリした気持ちになりました。

どの詩を朗読させて、どの詩を文字だけにするのかも、様々なパターンを考えました。

観ている方は、詩の内容をきちんと理解できるとは、正直思えません。

文章を聞いて、見て読んでも、理解しにくいことも多々あると思います。

ただ、映画の中で詩を体験すること自体が、映画体験の一つとして、この『天上の花』の世界観を作り上げる上においては、作品に重要なファクターとして影響して来ました。

詩も主人公の一人と言えますね

—–あのような手法を取られている作品は、今まで観たことないかなと、思います。

片嶋監督:どうでしょう、他では、あまり見かけないかな…。

—–撮影のメインとなった新潟県柏崎市とクランクアップした群馬県安中市ですが、この二つの都市の共通点は、ございますか?もう一点、この二つの都市をロケ地にしたことで、作品にどう影響がありましたか?

片嶋監督:まず、共通点と言いますか、同じ世界観が成立する場所を選んで行ったということです。

新潟県柏崎市で作品の八割ほど撮影を行い、東京に帰る途中で、群馬県安中市に寄って、トンネルと鉄道のシーンを二つ撮影しました。

台本には鉄道の場面があり、金沢駅のホーム、電車の中という設定がありました。

昔ながらのクラシカルな鉄道は、博物館にしかありませんので、探したところ、鉄道博物館が安中市にあったんです。

もちろん、他県にもあるにはあると思いますが、新潟県に近く、帰り道だったので、そこを選びました。

また、ロケハンで安中を訪ねたところ、そこになんと、トンネルもあったんです。

実は、トンネルも一緒に探していたんです。

トンネルがなぜ、必要だったかと言いますと、台本には雪のシーンがいっぱいあって、撮影したのは11月前半ですので、雪なんてまったく降っておりません。

トンネルを出た場所だけ、美術部にお願いして、塩や綿で白く雪景色を作ってもらいました。

その上に、スノーマシンで雪も降らせました。

最終的には、景色だけを雪の降る季節に、再度撮影しに行き、編集で実景カットとして挿入しました。

雪に閉じ込められたムードを作ることに必死でしたね

—–新潟から群馬県へ、撮影スケジュールにすべて、組み込まれておられたのですね。改めて、クライマックスのトンネルの場面には、作品における重要なシーンだと思いますので、そこにも注目して観て頂きたいです。安中市で、たまたまトンネルを見つけてなければ、あの場面は撮れなかった可能性もありますね。

片嶋監督:そうですね。安中のトンネルで、あのクライマックスシーンを撮り終えて、クランクアップでした。

—–少し大袈裟かも知れませんが、あの場面は日本の映画史に残る名場面だと、思いました。あのシーンの東出昌大さんの演技もまた、素晴らしく感じました。

片嶋監督:ありがとうございます。そのすぐ後の、慶子が達治の元を立ち去る時の、東出の超サイコパスな演技も、見ものです。

—–女性の方からは、恐らく、嫌われる役柄かもしれませんが…。

片嶋監督:そりゃ、身勝手な愛をぶつけてくる役ですしね。東出自身が、最低な男を体現して演じることに、いろんな意味で意義があると言えるかな…。

—–あるインタビュー記事で監督は、本作が「達治は、内なる朔太郎と如何にして、闘っているかという話になっている」と、コメントを残しておられますが、男女の愛憎劇や自身と向き合う姿を通して、これからの現代社会に、何を訴えようとしているかなど、ございますか?

片嶋監督:とにかく、悩みや苦しみがあっても、生きて行かなきゃいけないってことだと思います。

先程も人生ままならないと言いましたが、そう簡単に、上手く行かないもんですよ。

上手く行かなくても、諦めずに何か、信じるものを自分の中に持って、生きて行きましょうということかと思います。

映画の中で訴えたいことを監督が喋るというのも、ちょっとヘンかもしれませんが、そういうことが感じられる映画になっていたらいいなって想いは、あります。

—–登場する人物たちは皆、生きながら苦しんでいると思うんです。自分たちが生きているこの社会もまた、苦しいと思うんです。その点が、作品とリンクするんだと思います。

片嶋監督:悩み深き人生を生きていますよね。

—–暴力は肯定できませんが、あの時代に一生懸命、生きようとしていた人達の姿には、共感できます。達治の気持ちも、慶子の気持ちもよく理解できるんです。遠い世界や時代の話ではないからこそ、文芸小説や文芸映画は大切かと思います。

片嶋監督:達治は、信じていた日本という国が滅び、慶子という最愛の女性も失って、戦後を迎えます。

孤高の詩人としてしか、生きる選択肢を持てなくなった彼は、戦後19年間を生き抜きました。

文壇では、名を挙げた著名な詩人ですが、恐らく最後まで孤独の人生を歩んだ方だったのではないかと思います。

—–最後に、本作『天上の花』の魅力を教えて頂きますか?

片嶋監督:よく聞かれるのは見所ですが、そこから話をして行きますと、あるセックスの場面で、慶子の方が「上に乗っていいですか?」と、騎乗位で跨ろうとしたら、達治が「女はそんなことをしてはいけない」と怒るんですが、あの場面の男女のそれぞれの考え方の違いが現れています。

先程話したように、自由に生きてきた慶子と達治の精神性のぶつかり合いがあり、すれ違いの男女ですよね。

まさにあれは、戦時中に生きてきた男と女の思想性の違いのようなモノが、はっきりと出ています。

ところが終戦後、価値がひっくり返った時勢の中で、闇市で女を買った達治が、女に「上になってくれないか」とお願いする。

失意の中、慶子を想う気持ちとともに、変わりゆく時代に漂流する魂が垣間見られます。

国語の教科書に載っている有名な詩人の人生も、得体の知れない闇があり、謎がある。

そのようなモノに触れることが、文芸作品の面白いところではないかなと思います。

作品を通して、人生の儚さみたいなものが伝わるものになっていればと願います。

—–貴重なお話、ありがとうございました。

映画『天上の花』は現在、関西では大阪府のシネ・リーブル梅田、京都府の京都みなみ会館、京都シネマにて、絶賛公開中。また、大阪府の第七藝術劇場、兵庫県の元町映画館は、近日公開予定。全国の劇場にて上映中。