映画『標的』西嶋真司監督、植村隆さんインタビュー

—–本作を製作するに至った経緯は、教えて頂きますか?

西嶋監督:当時私も同じような記事を書いて、それが20年以上経って、バッシングされることに対して、自分の中でおかしいと思ったことと同時に、これを作ろうとした頃は、日本のメディアが色んな意味で非常に視聴者に気にするようになりました。

テレビで言えば、こういう番組を制作したら、避難されそうだからやめようとか。

こういう歌を歌うと、ダメだから放送禁止にしようとか。

勝手に放送禁止とか、自粛規制とか、テレビの中で自分達自身の足を引っ張るようなことを始めている時期なんですよね。

権力に対して、批判するようなことをやってしまうとですね、テレビ局が避難されたりするから辞めようとかね。

この問題が比較的、大きくなっていく時期でした。

例えば、当時の政権はやはり、メディアを自分たちでコントロールしようとする意識が大きくて、権力に対して批判的な沖縄の新聞を「廃刊にしてしまえ」など、様々な脅しを仕掛けて、なんとか権力側に都合のいい人だけを残していこうと。

その反対に、新聞社やメディアを排除していこうと風潮が、日本中に実際にありました。

まさに、植村さんと言いますか、朝日新聞そのものが、攻撃を受けたという端点的な一例だったんです。

僕も自分自身の身近な問題として慰安婦問題の記事は、関心があると同時に、本当に日本メディアがかなり危機的な状況に陥っており、不都合なメディアは排除しろという国家の大きな動きの中で、権力に対して真っ当にまともなことをやろうとしているメディアが、どんとん弱くなっている。

同時に、その頃になって、一般市民の方から最近のメディアは面白くないとか、同じことばかりやっていて、メディアとしての価値はなくなっているのではないかと、ずっと言われてきた時期でした。

そういう中では、この映画を通して、もう一回、国とメディア、権力とメディアという関係を再度、一考して頂けたらと思います。

このような想いが、作品製作の原点にあったと思います。

—–植村さんにご質問です。なぜ、従軍慰安婦問題の記事を書こうとされたのでしょうか?

植村さん:私が記事を書いたのは、1991年8月のことです。

当時朝日新聞の大阪社会部の記者でした。入社したのは1982年。

5年ほど、仙台支局や千葉支局の(1)サツ回りをしておりました。

千葉支局にいた頃、韓国への留学生に選ばれまして、会社の派遣で1987年~1988年までの一年間、ソウルにある延世(ヨンセ)大学で韓国語を勉強しました。

日本に戻って来た後、大阪社会部の記者になりました。当時大阪社会部には在日コリアンの人権問題担当がありました。

私は韓国に留学し、韓国語を学んできたこともあり、在日コリアンの担当を任されました。

その時、在日コリアン人が非常に多く住んいる大阪市の生野区に居住していました。ずっと在日コリアンの人権問題をその地域で取材しておりました。

彼らが日本社会の中で差別を受けている現状を大阪社会部の仲間たちと取材して、連載記事を書いておりました。「イウサラム=隣人」という韓国語のタイトルで連載しておりました。

そういう取材の延長線で日本の朝鮮半島植民地支配の問題などにも関心を持ちました。

慰安婦の女性達の被害の証言を報道したいと考えまして、1990年の夏に2週間、韓国に取材に行きました。

私は韓国語を話せたので、多くの人脈を頼りに、従軍慰安婦として被害に遭われたと思われる方にもお会いすることができました。

ところが、一切、そうした証言は私の前ではされませんでした。

慰安婦として連れて行かれて、軟禁状態で日本軍人の性の相手をさせらた被害者ですよね。

その被害の実態を、彼女たちは言えなかったわけです。

1990年の韓国は、そのような状況でした。しかし次の年に、元慰安婦の一人が、韓国挺身隊問題対策行議会の調査を受けてるという情報を、朝日新聞のソウル支局から聞きました。

取材に行って書いたのが、1991年8月の記事でした。

—–今後、従軍慰安婦問題に対して、発信し続ける必要性はありますか?

西嶋監督:絶対に、必要性はあると思います。

今は逆に日本のメディアが、特に慰安婦問題が象徴的ではありますが、慰安婦問題に関する番組を作らなくなったり、新聞もまた、全国紙でも、地方紙でも関わらず、慰安婦の特集を作らなくなりましたね。

例えば、去年もまた、30年という節目で韓国ではきちんと、考えているのですが、日本では一切、そういう話が出ないんですよね。

出るとしたら、韓国が慰安婦像を作った事に対して、攻撃したぐらいの話しか、この問題に関する報道はほとんどされなくなりました。

なぜ、報道されなくなったのかを考える必要があると思います。

それでも、歴史というのはきちんと伝えていかないと、また同じように繰り返されてしまうことは、十分に考えられます。

やっぱり、いい事であれ、悪い事であれ、きちんとした事実、史実を伝えていくことが、ある意味、これはメディアの役割、指名でもあります。

最近、忘れられていますよね。国の権力者の都合のいいことだけを書いてればいい、という世の中になってくると思います。

そうなると、本当に酷い日本社会になって来ると思います。

だから、慰安婦問題に限らず、負の歴史はきちんと調べながらも、伝承していくのは大事な事です。

そういう意味で、慰安婦問題や歴史上の問題がたくさんあります。

本当は日本人が忘れたい、思い出したくない事であっても、例えば歴史というのはきちんと伝えられるべきであると言うような想いは持っております。

ですから、慰安婦問題に限らず、それ以外の歴史の事実は、きちんと伝えていくべきだと思っています。

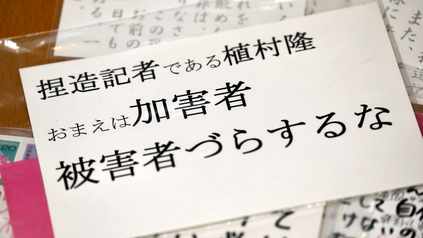

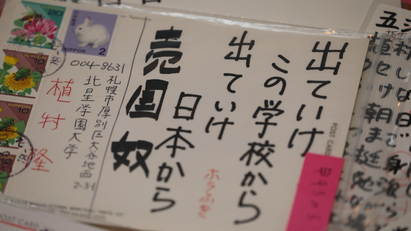

—–ありがとうございます。今回、記事が「捏造ではない」と裁判を起こし、敗訴という結果になってしまいましたが、この問題に対して闘い続けますか?

植村さん:最高裁で上告が2件、棄却されてしまいました。私の名誉毀損訴訟は、2件とも敗訴が確定したわけです。

ただ、ここで確認しておきたいのは、これは櫻井さんと西岡さんが、私の名誉を侵害したということは、認められています。

しかし、西岡さんや櫻井さんは取材を尽くしており、責任はないと言う判決なのです。

本当は、取材をまったく尽くしてないし、インチキな証拠に基づき、自分たちが証拠を改ざんして、私を批判していた訳です。

この裁判は私の「捏造」が確定したわけではありません。要するに、彼らの責任が問われなかったという話なんです。

ただし、この裁判の審理の中で私が捏造してないということが、証言で明らかになりました。

例えば、まったく同じ記事を書いた北海道新聞の喜多さんが証言して、いいがかりだと言ってくださった。

そして、櫻井さんや西岡さんが私を批判している根拠がインチキな解釈だったということも分かりました。

そういう意味では裁判で私の記事を捏造だと批判する人たちのも捏造が、明らかになったのです。

多くの方が支援してくれました。新聞労連という新聞社の労働組合の連合体は、裁判の最初から私を支援信頼してくれてました。

日本ジャーナリスト会議(JCJ)もまた、支援し続けてくれました。

『植村は捏造ではない』ということがこの闘いを通じて、まともなジャーナリストの間にはますます広がったと思います。

一旦、裁判という形の闘いは、これで終わりました。しかし、今回の闘いの記録は、映像として西嶋監督によって、ドキュメンタリーになりました。

この作品の中に様々な問いかけがありました。私だけの問題ではなく、誰にでも突然「標的」になりうる事ということが、この作品で分かると思います。

私はこの映画を色んな人に観て頂きたいです。ジャーナリスト志望の学生たちだけでなく、様々な方々、さらに私を批判する方たちにも観て頂きたいと思います。

他の方たちが、「標的」にされないような世の中にするために、そのための新しいツールとして、この映画を多くの方に観て頂きたいと思います。

それが、僕の「闘い」の第2ラウンドだと思います。

—–本作の上映に向けて、何かメッセージはございますか?

西嶋監督:この映画はよく、リベラルな左翼的な思想があるとか、偏った思想や偏向しているという言われておりますが、でもまったくそうではありません。

リベラルだから、この作品を製作したという問題ではありません。

権力とメディアの関係性を考えて欲しいと思います。

メディアというのは、権力を批判したり、監視したりするのが、役割だと思います。

権力が嫌がるようなことを、メディアが避け始めたら、もう日本の民主主義なんかなくなってしまいます。ですから、そういう意味では、リベラルとか保守とか、右だ左だという思想や垣根は乗り越えて、あなたは歴史をそのまま知りたいですか?

それとも、捻じ曲げた歴史を知りたいですか?と考えながら、観て欲しいと思います。

今のままだと、もしかしたら正しい歴史は、本当に日本人の中から消えていく可能性はあると思います。

これは、学校が教えなかったから訳ではなく、国家権力が忘れてしまおうと、日本にたくさん蔓延る歴史修正主義という言葉はまさに、歴史修正主義者のターゲットとなったこの植村さんだと思います。

このやり方や考え方が、本当に正しいことなのかどうかも、考えて欲しいところでもあります。

映画『標的』は、関西では、2月12日(土)より大阪・九条のシネ・ヌーヴォ、3月4日(金)より京都・九条の京都みなみ会館、4月2日(土)より神戸・元町の元町映画館で公開。

(1)記事をとるために警察に出入りすること。新聞や雑誌の記者が用いる語。