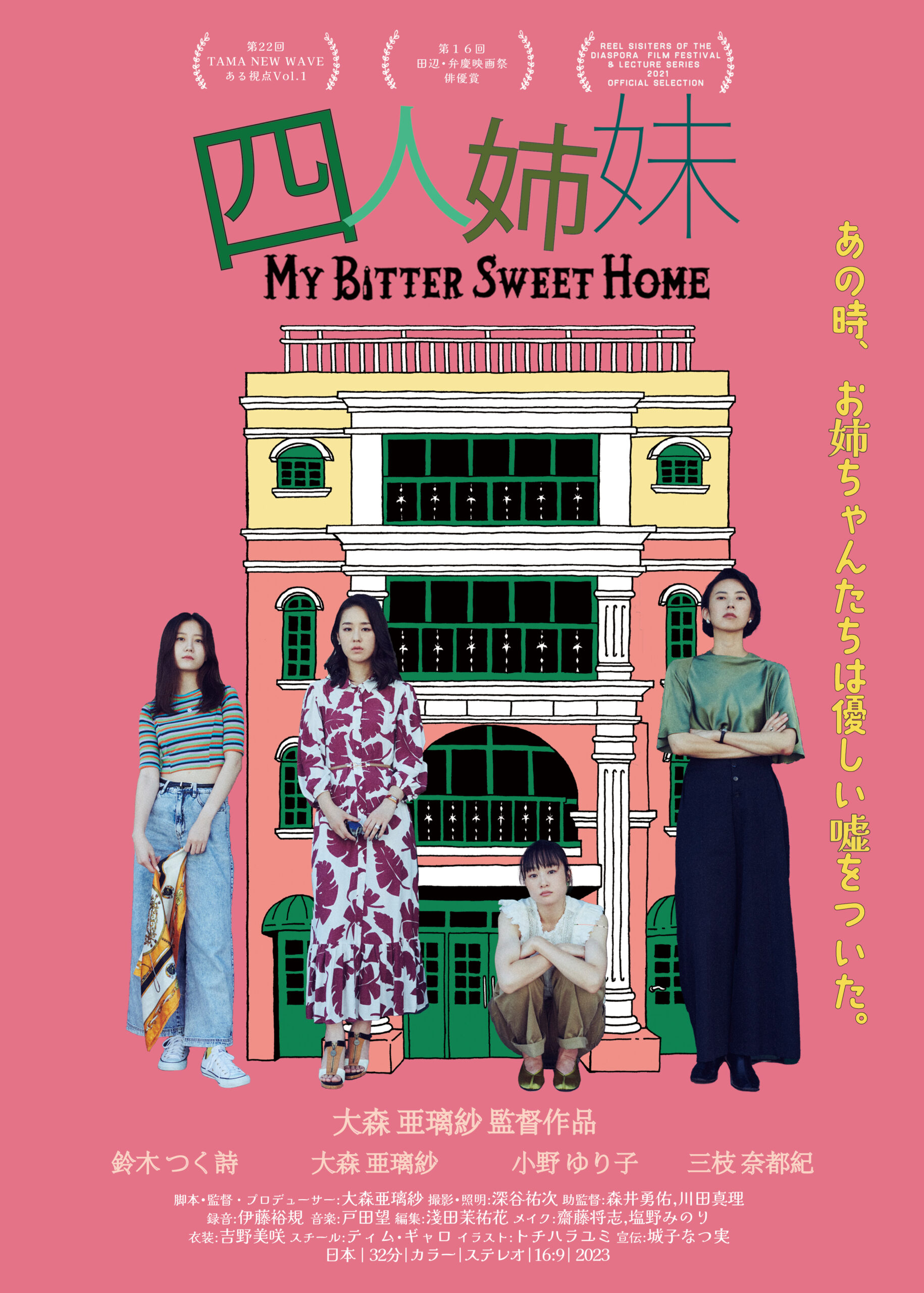

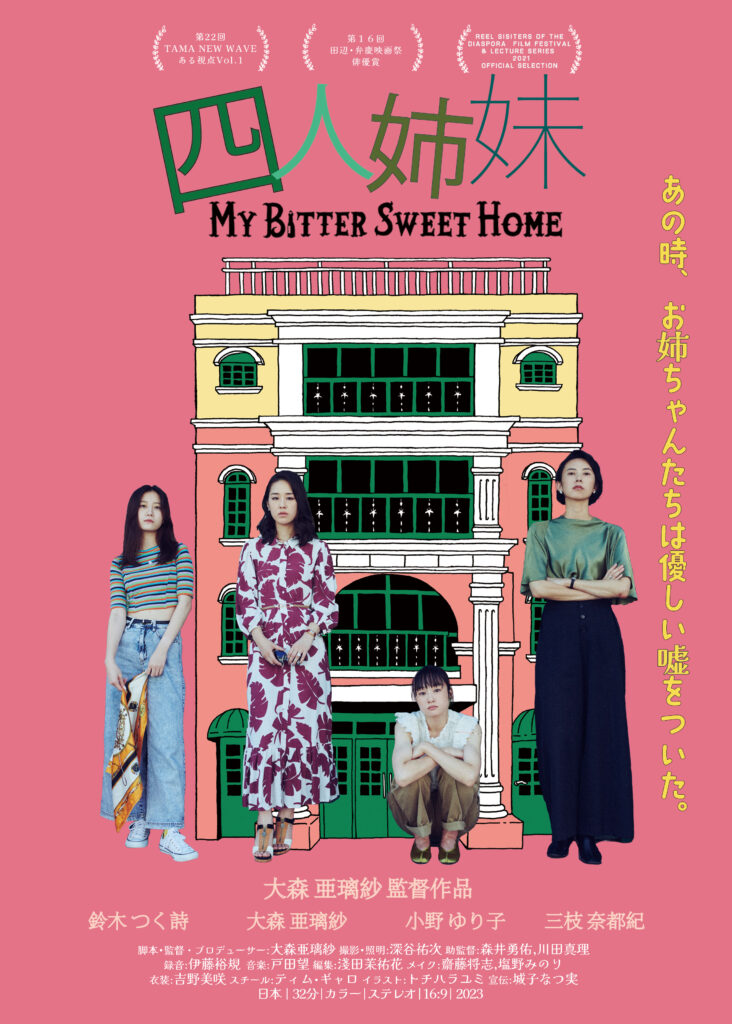

ある日再会した四人の姉妹の姿を描く短編映画『四人姉妹』併映作品『TOKYO BHUTAN』大森亜璃紗監督、三枝奈都紀さんインタビュー

—–映画『四人姉妹』の制作経緯を教えて頂きますか?

大森監督:この作品『四人姉妹』の制作経緯を話す前に、元々私は10年間、俳優業をしていました。役者になるきっかけは、大学1年生の時、自主映画へのスカウトされたのが最初でした。最初は、短編として話が進んでいましたが、どんどん長くなってしまい、結局長編になってしまったんです。その時の出演では、良い役をさせて頂きましたが、役者と同時に、制作現場にも携わらせて頂き、18歳の言葉にも関わらず、色々意見を聞いて下さって、一緒に作る経験をできたんです。その時の経験を通して、大変なんだけれど、映画作りは非常に楽しいと感じたんです。あの時を境に、監督もしてみたいと思うになりました。ただ、20歳の時に出会った監督から「今、お前が監督やっても、すぐ挫折して、辞めると思う。」だからこそ、遠回りをしてもいいかとアドバイスを頂きました。結局、20歳からの10年間、私は俳優業をしていました。遠回りだったかもしれませんが、俳優業が楽しくて、没頭してしまったんです。ちょうどコロナになったタイミングで、私は何がしたかったのだろうと振り返った時、この企画を思い付いて、それから3ヶ月で、撮影していました。だから、本作『四人姉妹』の制作経緯は、私の思い立ちから始まっています。脚本できてないのに、キャスティングを決めてしまったりと、今から思えば、とんでもない事をしてしまったと反省です。私自身、演劇もしていましたので、会話劇でワンシチュエーションで、リアル芝居をモチーフに、あの四人の姉妹のリアリズムを持ち込みました。私が作品を作るのであれば、リアルなお芝居を撮るのが、憧れでした。

—–大森監督の10年間は、遠回りでも、無駄でもないと思います。その時の経験が、作品にも影響を与えています。監督の10年間は、絶対遠回りではありません。

大森監督:監督業をしたかったんですが、結局、俳優業も同じぐらいやりたかったんです。監督をしたいと思った反面、自分も出演したいと思って、作った作品です。俳優業に出会ってしまったのが、今の私を形作っています。

—–少し突き詰めて、根源的な部分でもありますが、この物語がなぜ、四人姉妹なのでしょうか?たとえば、二人でも、三人でも、物語は成立します。なぜ、「四人」という設定なのか?登場人物を増やすことによって、背景を考える手間がありますよね。四人した事によって、作品にどんな影響が生まれたと思いますか?

大森監督:なぜ、四人にしたのだろうと思い返すと、たまたまコロナになる直前に、3ヶ月間、アメリカのニューヨークで演劇や演技を勉強しに行っていました。そこで出会った面白い先生がおられて、その方が言っていた事ですが、物語は誰にも生み出せる。ヒントとして、自分の実体験や自分が経験した事を基にして、半分はフィクション、半分はリアリズムを膨らませる事で、物語は面白くなると言っていたんです。そこで、様々なパフォーマンスをしながら話して行きますが、それが非常に面白く感じたんです。本当に、つらい話や面白い話もありました。ただ、そこからインスピレーションをもらいました。実際、私は三人姉妹なので、膨らました結果、四人姉妹となりました。これが、私の記憶です。また、現場でも様々な要素を混ざり合っていました。実際、私の家庭は三人姉妹でした。父が四人目に男の子が欲しくて、母親が四人目の赤ちゃんを身ごもったんですが、産まれて来なかった実体験もあります。その子が本当に産まれたら、そして男の子ではなく、女の子であったら、この家族はどうなったんだろうと興味本位もあって、四人の設定にしました。たまたま見ていたドラマが、『阿修羅のごとく』という向田邦子さんの原作作品ですが、こちらも四人姉妹のお話なので、様々な事が重なって、多分設定が四人姉妹になりました。確かに、キャラ設定は大変ではありましたが、今思い返してみれば、三人より四人の方が良かったと思っているんです。四人にする事によって、私の経験談がフィクションになるから、だと思っています。

—–四人のキャラクターがそれぞれ際立っており、シナリオが良く感じました。もう一点、MDやカセットテープや赤ちゃんのエコーの写真など、美術が素晴らしいと思っています。

大森監督:あれは、実際に、ほとんどが自分の私物です。でも、買って用意したものもあります。あと、絵画は三枝さんに描いてもらって、紛れ込ませたりと、ある物を準備したりして、色々工夫しました。

—–三枝さんから見て、長女ひかるの人物像や彼女を通して見た姉妹や家族を、どう捉えておられますか?

三枝さん:私自身も、現実では長女です。私は、妹が一人いるだけですが、普段の自分の性格とひかるの性格が、完全にバッティングしたんです。恐らく、監督が当て書きをしていると思うんですか、自分が普段出したくない所を、ひかるはやってしまっているんです。それが、痛々しく見える一方、魅力的にも感じます。頑張らなくていいのに、長女という立場に産まれただけで、その能力がある訳でもないのに、頑張んろうとしてしまう人なんです。自分で口に出す事で、奮い立たせている女性です。たとえば、他の姉妹である妹たちは、自分がやりたい事をやりたいタイミングで、やってしまっています。別に、自分のペースで、自分の人生を自分で選んでやって行くみたいな選択肢が、きちんと出来るてる人に見えていて、私は羨ましいと思いながら、そう思ってはダメと言い聞かせる部分が根っこにあります。でも、もしかしたら、ひかる自身も気づてないと感じます。それが、当然として生きていますので、もっと適当に生きていいんだよとか、もっとダラダラしていていいのに、そんな自分を許せない、もしくは許したくない所にいた方が、自分が生きやすいと考えている人なんです。ちゃんと因数分解して行くと、妹たちが羨ましくも見えているんだろうなと見えつつ、本人は羨ましいと可愛く言えない性分です。長女だからこそ、人生経験も豊富ですが、もしかしたら精神面では幼く、あの四人が同い年であったら、彼女が一番、精神年齢が低いと感じる時もあります。

—–冒頭では、しっかりしようとしているんですが、中盤の発狂する姿では、既にキャラ崩壊しているんです。彼女の素の姿が、あの場面から漂って来そうです。

三枝さん:素ではなくて、出したくなくて出してなかった一面だと思うんです。自分からは、自ずと出したいと思わずに、それが素の自分だとも気付かずに、冒頭のひかるが自分自身であると、自分でも信じているんです。ただ久しぶりに妹たちに会った事によって、気付かずとも、思い出に触れたり、成長した妹たちを見て、知らない間に離されてしまっているんです。ひかるにとっては、離された事が、凄く良かったんだと思うんです。それが、救いと言いますか、そこで今まで散々、被ってきた姉としての仮面や権威、勝手に自分が背負っている重りを、自分の意思とは関係ない所で脱いでしまうのが彼女です。彼女は、重りを背負う自分を諦めたんです。

—–ご両親が亡くなった四人姉妹ですが、親が亡くなるまでの彼女たちの家族史を、どう捉えていますか?たとえば、幸せであっただろう過去の出来事などです。

三枝さん:それなりに、お家を見ても分かるように、ある程度、お金に困る事はなかったのであろうと想像できます。ただ、小さい頃にお父さんが居ない事実は、それぞれを様々な形で頑張らせていたんだろうと、考えてしまいます。私は、小さい頃に身内を亡くした事はありませんが、その点は想像になってしまいますが、彼女四人の家族史。その家族史とは、なんでしょうか?

—–小さい頃から積み重ねて来た「今」を、総称しての家族史です。あの四人が集まるまでの人生を、どう過ごして来たのか?見えていない彼女らの家族としての人生とは、どんなのだったのでしょうか?

三枝さん:普通に仲良かったんだと、思えるんです。本当に平和に、平凡に。たとえば、一緒にご飯を食べてる間、部屋に閉じこもって出て来ない子がいる訳でもなく、ご飯の時間になれば、みんな揃って食卓を囲む、そんな仲睦まじい関係だったと思うんです。外向きは、家族だったのではと思えます。一方で、お父さんが亡5くなって、お母さんだけにフォーカスが当たった時、バランスがだんだん崩れて行ってしまったのかなと。皆が、お母さんの歪な所を徐々に見てしまい、また少女たちがだんだん成長して自我が出て来る時に、それを許せる人と許せない人と、共感できないけど理解しようとする人と、その四人がそれぞれ持っているのであろうと、この家族を見て、そう感じました。

—–劇中のお芝居が、非常にナチュラルで、それぞれが自然体でありながら、セリフを読んでいるお芝居をしている場面もあると思いますが、その反面、アドリブで即興演出しているようにも感じました。このお芝居における、ひかるへのアプローチをどうお考えでしょうか?

三枝さん:アドリブは、ほとんどありません。いわゆる、セリフとしてのアドリブは、ほとんどなかったです。思っている以上に、シナリオ通りなんです。すごいたくさんある作業の中で、お芝居の流れでは個人個人ではあったと思いますが、基本的なザ・アドリブと思われる場面は一つもありません。ちょっとしたアクシデントはあったかもしれませんが、即興でのお芝居はなかったです。

—–リアルなお芝居として、セリフを被せる場面はナチュラルすぎて、演じていないようにも感じました。あの演出が、即興のように見受けられました。

三枝さん:今回、撮影に入る前にリハーサルを何度も時間をかけて、取り組ませて頂けたんです。二日間かけて、出演者の四人が集まって、お芝居のリハーサルを繰り返しできました。その時から監督は常に、セリフをもっと被せてと、人の話聞いてない感じの演技をして欲しいと、演出が入ったんです。脚本通りにセリフを言うのではなく、もっと入り乱れた会話にしたいと、監督は初めからずっとお話されていました。それが、生々しく見えたのであれば、成功と言っても良いのかもしれないです。リハーサルを何度も行った分、意味のある事ができたと思っています。撮影現場に入ってからも、戸惑う事は一切なく撮影していましたので、変な遠慮もなく、ズバズバ言えたのはリハーサルを通してのいい結果だったと思うんです。

大森監督:私も、同じような事を感じていました。みんな凄いリラックスしていて、あの時の現場の雰囲気や空気感は非常に良かったので、それが作品に反映されていると思っています。

—–併映の短編映画『TOKYO BHUTAN』は、映画『四人姉妹』とは打って変わって、非常にキャッチーで、ポップな作品と私は感じました。映画『四人姉妹』を対象作品として見た時、短編映画『TOKYO BHUTAN』は、どのようなポジションでしょうか?

大森監督:映画『四人姉妹』は作って、様々な映画祭に応募して落とされたり、評価された反面、酷評されたりと、様々な反応を頂きました。そんな経験を通して、作品作りとは一体、何なのだろうかと、陥ってしまいました。特に、映画『四人姉妹』は会話劇なので、全部説明している作品ですが、作品は説明するのではなく、観る側にはもっと自由な解釈があって、表現する側だって、もっと自由であっていいのではないかと思ったんです。そんな時、とても仲の良い藤原希さんという役者の方と一緒に、二人で自由に実験的な作品を作ってみようと話になり、セリフが一切ない挑戦的な映画を作りました。映画『TOKYO BHUTAN』を制作して、私の心が癒えたんです。本当に、この作品は癒しの作品です。時間をかけて、作った短編です。映画『四人姉妹』の場合は、映画祭に応募する必要があり、企画立ち上げから撮影、完パケまで3ヶ月で作りました。映画『TOKYO BHUTAN』は一年以上かけて、編集を重ねて行きました。

—–この作品には、非常に「遊び」があると感じましたが、「遊び」のある実験映像と受け取りました。特に、編集面が印象的でしたが、編集する上で、この9分に込めた監督の一年分の想いは、なんでしょうか?

大森監督:もっと長い作品にもなったと思うんですが、相方の藤原希さんが言っていたんですが、この作品のテーマは「消費社会」。現代社会をテーマにしていますが、編集が消費されていて、タップが細かくキュッとなっています。今の時代、皆さん短い作品しか見たがりません。そういう価値観も編集に組み込めば、面白いのではと言っていました。そういう私達の思いや願いを込めて、今の9分という上映時間となったんです。

—–本作『四人姉妹』は、ある日ある時ある時間の一時だけ久しぶりに、再会した四人姉妹の物語ですが、お二人にとっての家族の在り方や姉妹の存在とは、どうお考えでしょうか?

大森監督:私自身が、まず仲の良い家族なので、家族がいない状況が、想像できないんです。姉妹がいなければ、今の自分は形成されていません。お姉ちゃんからは、非常に多くの何かの影響を受け、真似をして、今の自分がいます。様々な良い事、悪い事をすべて含め作用されて、今の私の状態に至っています。私には、欠かせない存在だと思います。それこそ、これからのあの家族は、好きな事をして、それぞれの道を歩んで成功して欲しいと思っています。良い友達であり、家族であり、味方でいたいと思っています。

三枝さん:私も妹や家族とは、とても仲が良いんです。家族という存在は、私にとって最後の拠り所なんです。家族の話になると、泣きそうになってエモーショナルな感情が沸き起こってしまうんです。だけど、全人類が皆、家族同士、仲が良いかといえば、皆が皆、そうではないと思えるんです。家族と離れる事によって、自身を取り戻せる方もおられると思うからこそ、様々な方々の色々な幸せの方向や形がたくさんある中の一つに、私の場合は家族が本当に救ってくれているという認識を持っています。だから、家族バンザーイと、私は思います。ただ、それはあくまで、私自身の価値観である事を忘れないように、家族万歳を大切にして行きたいと考えています。

—–大友監督のコメントにおいて、「四人の人生の前後が気になる」作品と話しておられますが、私は彼女たちを良い意味でも、悪い意味でも、仲が悪く見える関係性だと。それを悪く捉える必要もありませんが、お二人がこの四人のその後があるとするなら、お二人はどんな未来を想像しますか?

大森監督:なんとなくですが、私は想像している事があります。これは事実ですが、四女役の鈴木つく詩さんが、実際にご結婚されて、出産をご経験されましたので、物語の中でも結婚する話が偶然、出てきます。四女が出産するという設定から、その後が始まってもいいのかなと。フランスから帰って来て、皆集まっているという所から話が展開すれば、面白いのかなと。また、それぞれの価値観も変わっている事でしょう。子どもも産まれて、お母さんになって行く物語は、映画的にも面白いと考えています。

—–この作品はシリーズとして、彼女らの人生をじっくり描いてもいいと思います。2作目では、中編。3作目の完結編では、長編という流れを組んでも面白いのではと。一つのアイディアとして、取り組んでみても。ハリウッドの映画監督R・リンクレイターの作品『ビフォア~』シリーズの三部作のような構成を取っても面白いかなと感じます。

三枝さん:あの映画のシリーズはロマンチックではなく、若い時はお互い知らない感覚が親近感があり、また続編ではそれぞれの人生を歩んでいたりする現実が非常に腑に落ちて、その点が私には共感できるポイントでした。再会して恋愛に発展しない二人の関係性が、いい二人だなと思ったんです。分かりやすいハリウッドのようなラブコメであれば、再会して燃え上がる設定が多くあると思います。そんな物語を安易に想像できますが、そうではなく、お互いがただ近況を話して終わる物語や設定が、非常に好きです。このシリーズは、あるカップルの日常を描いていますが、映画『四人姉妹』も日常を覗き見している部分があります。続編があったとしても、あの四人は皆、あの出来事(今回の短篇)以降、それぞれの価値観が変わったりする人もきっといます。ひかるは、特にそんな人間だと思うんです。知らないうちに、自身を覆う殻が一枚、柔らかくなっていたかもしれないと、気付かない事があったとしても、再会したらきっと、お互いの何かしらの大小あるエゴの張り合いにもなりつつも、劇的な変化はなく、揚げ足取りをしながらも、それぞれ仲良くして行くんだと思います。

—–最後に、映画『四人姉妹』が今後、どのような道を歩んで欲しいとか、作品への展望はございますか?

三枝さん:私は、制作の初期段階で、世の中がコロナになり、おかしくなって行くそんな時期に、監督から映画を作りたいと話をいただきました。その年に夏には、直ぐに撮影が始まり、あのコロナ禍ではモノづくりに飢えていたタイミングで、この作品に携われたのは、プレゼントをもらったような感覚でした。すると、作品が思ってもみない方向にどんどん羽ばたいて行き、自分が想像していない所に連れて行ってくれたので、日々新しい場所に連れて行き、新しい景色を見せてくれている気がするんです。そして、今回は弁セレで劇場公開まで連れてってもらえたので、凄く希望を感じています。本作が、感謝とプレゼントの塊だと思っています。大森監督の次回作、そのまた次回作と、作って行く過程の中、本作『四人姉妹』が監督のデビュー作というイメージが付いて回りますので、この作品に参加できた私は、感謝の気持ちでいっぱいです。

大森監督:私は、ここに立てているだけで、思っていた以上に嬉しいです。ここまで来れるとは想像していなかったので、改めて嬉しさを感じております。映画館が、お客さんで埋まったら、と想像するだけで、嬉しさが込み上げて来ます。どうしても30分という短編なので、この後単独で劇場公開するのが、難しいと考えています。できれば、配信で多くの方に観て頂きたいと思いつつ、また長編作品を撮ってみたいと少なからず、願っているんです。また、同じメンバーで作品を作れたらと、考えています。

—–貴重なお話、ありがとうございました。

短編映画『四人姉妹』は現在、東京では8月11日(金)よりテアトル新宿にて上映中。また、関西では9月1日(金)よりシネ・リーブル梅田にて公開予定。