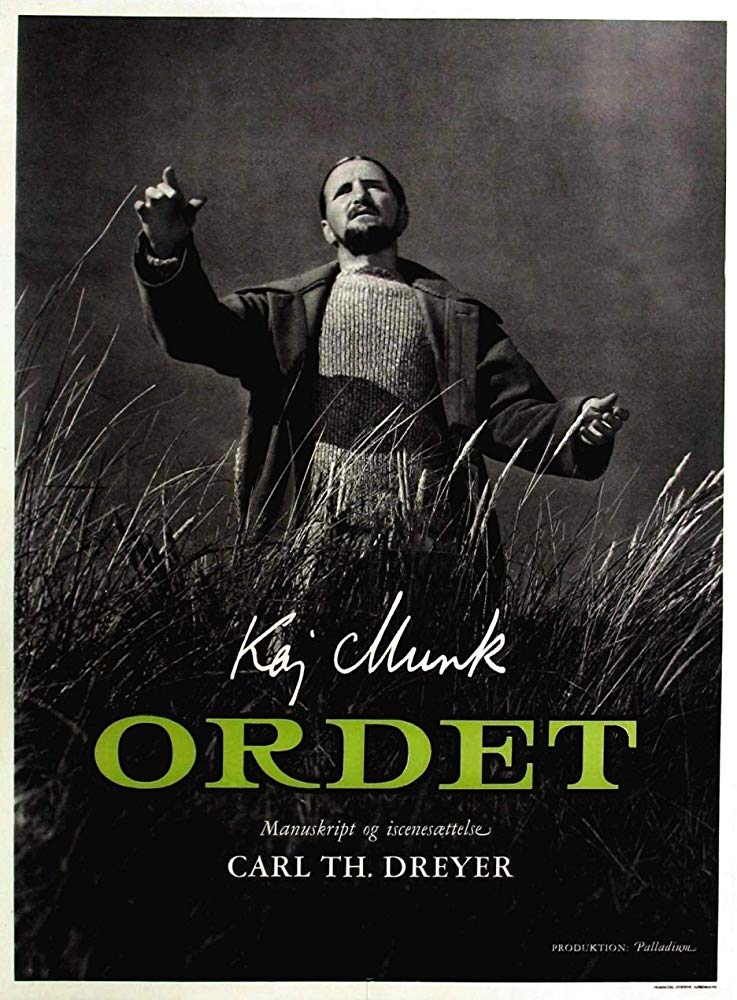

映画『奇跡』

ヨハネ伝第13章33条「子たちよ、わたしはまだしばらく、あなたがたと一緒にいる。あなたがたはわたしを捜すだろうが、すでにユダヤ人たちに言ったとおり、今あなたがたにも言う、『あなたがたはわたしの行く所に来ることはできない』」この言葉を少しの間だけでも覚えておいて欲しい。

劇中で使用されているこの一節は、映画『奇跡』の劇中における最も重要な思想だ。その前に、本作を製作したカール・テオドア・ドライヤーという映画監督を聞いたことがあるだろうか?

彼は、デンマークを代表する映画監督だ。代表作には『裁かるゝジャンヌ』『吸血鬼』が有名だろう。

この度『奇跡の映画 カール・テオドア・ドライヤー セレクション』という名称で特集上映が組まれた。

そのラインナップには、『裁かるるジャンヌ(1928)』をはじめとする『怒りの日(1943)』『奇跡(1955)』『ゲアトルーズ(1964)』の後期の4作品が4Kデジタル・リマスターされて、国内で上映中だ。

今回は、映画『奇跡』について言及したいと思う。

まずひとつ、カール・テオドア・ドライヤーとは一体、どのような人物だろうか。

彼は、世界規模で見ても、「映画」そのものが生まれた時代-映画の黎明期-に監督として活躍した人物だ(監督として評価されるようになったのは、後期の作品から)。

国内外問わず、トリュフォーやストローブ、ゴダールと言いった、その後の時代の名だたる制作者に大きな影響を与えた人物だ。

ドライヤーは、1919年に映画『裁判長(Præsidenten)』という作品で監督デビューし、現在では世界的な巨匠として、語り継がれる最高峰の映画監督だ。

代表作『裁かるゝジャンヌ』は、彼の撮影技法とクローズアップの多様が評価されており、史上最高の映画のひとつとして現在でも常に傑作としてあらゆる映画の頂点に君臨する。

カール・テオドア・ドライヤーは、当時の映画監督オーガスト・ブロムやホルガー・マドセンらと共に、デンマーク映画界の第一次黄金期を支えた人物のひとりとして挙げられる。

まさに「デンマーク映画の父」という呼称に相応しく、フランスのジョルジュ・メリエス、アメリカのD・W・グリフィス、日本の牧野省三、インドのサタジット・レイ(年代が少し違う)、セネガルのウスマン・センベーヌらと肩を並べても何の遜色もない。

「映画」という文化が生まれた最初期を代表する映画史史上最重要人物なのは間違いない。

西欧諸国の映画を語る上で、常住坐臥避けては通れないデンマーク映画の巨匠、カール・テオドア・ドライヤーの神々しい世界観に足がすくむことを恐れてはならない。

本作『奇跡』は、ある農家の間で起こる人智を超えた不可思議な出来事を描写した物語だ。

どこか牧歌的で風光明媚な農場で繰り広げる神ごとに、誰もがラストに息を呑むトリックが用意されている。

物語の中心は、農場主の屋敷の居間という限られた空間。

そんな狭隘された居室で展開される人間ドラマは、一種のワンシチュエーションの様相を有している。

フィックスで据え置いたカメラを縦横無尽に振り回し、右に左に歩き回る被写体を捉える手法は、今では頻繁に見掛けるが、この当時の映像製作で考えれば、とても革新的だったに違いない。

役を演じる俳優も、監督の演出には骨を折っただろう。長回し(撮影したまま、カットを割らずに、カメラを録画し続ける撮影技法)を多用する反面、レンズからフレームアウトした俳優が、数分後に再度フレームインするという演出には、役者もカメラの外側(写ってないところ)で演技を続行しないといけない状況は、苦労を呈したことだろう。

その上さらに、この似たような場面が、本編に三箇所ほど挿入されている。

長回しは数ページに渡るセリフをすべて暗記する必要があり、役者にとってはとても酷な反面、やり甲斐のあることだ。

ただ、本作は信仰を全面に押し出した宗教映画ということを忘れてはいけない。

デンマークは、キリスト教の宗派の中ではプロテスタントから派生したルター派だ。

敬虔で保守的な宗派が多いデンマークらしい題材が、より一層作品の説得性を物語っている。

本作は元々、デンマーク人のルター派司祭であるカイ・ムンクという戯曲家が、1925年に書き下ろした舞台がオリジナル作品だ。

牧師という立場から見た信仰に対して異なる価値観を持つ二組の農家の宗教観を浮き彫りにした戯曲は、発表当時大きな反響を呼び、カイ・ムンク自身の最高傑作として呼ばれている。

超自伝的な本作が、ルター派を信仰するデンマーク人に受け入れられるのは前提として、マストな事柄だったに違いない。

この時代に信仰心の熱い多くのデンマーク人達の心を奪った本作は『Ordet(The Word)』として、1943年にスウェーデン人の映画監督グスタフ・モランダーの手によって、初めて映像化されている。

そして、カール・テオドア・ドライヤーの『奇跡』へと繋がる布石となり、ドライヤー版の作品は、第16回ヴェネツィア国際映画祭にてこの年の最高賞となる金獅子賞(Golden Lion)を受賞したことで、作品が世界中に羽ばたいている。

最も自伝的な物語を紡ぎ出したデンマーク人司祭のカイ・ムンクは、世界中の人々に信仰の在り方を問うているようである。

信仰に対して否定的な現代の日本社会において、本作が日本人の目にどのように映るのかは、検討もつかない。

これらの事象に対して、肯定も否定もする必要はない。

神の存在も、目の前の奇跡も、目に見えない信仰心も、すべてがこの世に自ずと鎮座しているだけなのだ。

ここを踏まえて、本作を鑑賞すれば、何か新しい出来事や見落としていたこと何かに気付かせてくれるかもしれない。

また本作の撮影は、とても過酷なものだったという。全場面において、晴れの日を採用しているため、撮影期間は「晴れ」ている日を中心に行ったという。

太陽がてっぺんに登るまで撮影は行わず、晴れの日が続かなければ、数日間もの間、晴れることを待ち続けることもあったという。

また、役者は演技経験の方から未経験のアマチュアや素人を使い、エキストラには現地の農民たちを現場に掻き集めて、大掛かりな撮影を行ったと言われている。

数百羽の鳥を追いかけるシーンでは、実際の鳥を100羽以上、撮影のために用意し、本番ではその調達した鳥たちを一斉に飛ばして、壮大な映像を作り出したというから驚きだ。

ドライヤー自身が書き記した著書『Dreyer in Double Reflection』の中でこうも記してある。

「そして今、私たちは本当の問題に行き着きます。すなわち、映画の芸術的更新の可能性はどこにあるのでしょうか?私は、抽象化という1つの方法しか見ることができませんが、誤解されないように、「抽象化」という言葉を、芸術家が現実から抽象化することを要求する芸術の知覚の表現として定義することを急いでいます。これが心理的または純粋に美的性質であるかどうかにかかわらず、その精神的な内容を強化するため。または、さらに簡潔に言うと、アートは外側の生活ではなく内側の生活を表すものでなければなりません。したがって、写真に抽象化を導入するには、自然主義から離れて代替案を見つける必要があります。抽象化する能力が前提条件です。抽象化により、監督は自然主義が映画を囲んでいるフェンスの外に到達する可能性があります。シネマは、純粋に模倣された芸術であるということから離れて機能させる必要があります。野心的な監督は、カメラを立てて現実をコピーするだけで得られる現実よりも高い現実を探さなければならない。彼の写真は視覚的だけでなく精神的な経験でなければなりません。重要なのは、監督が彼自身の芸術的および精神的な経験を観客と共有することであり、抽象化は監督が客観的な現実を彼自身の主観的な知覚に置き換えることを可能にすることによって彼にこの可能性を与えます。これはクリエイターの仕事です。現実に触発され、その後、インスピレーションが彼に示唆した形を作品に与えるために、現実から撤退することです。したがって、監督は現実を変換する自由を持たなければなりません。それは、彼が意識の中に立っているインスピレーションを得た単純化されたシーンに対応するようにするためです。現実に屈するのは監督の美的感覚ではないからです。彼の美的感覚に従う。アートは模倣ではなく主観的な選択であるため、監督は明確で自発的で全体的な効果に必要なものだけを含めます。」

Carl Theodor Dreyer, Dreyer in Double Reflectionより

‘And now we come to the real question, namely: Where does the possibility of an artistic renewal of film lie? I, for my part, can see only one way: abstraction—but, in order not to be misunderstood, I hurry to define the word ‘abstraction’ as an expression for the perception of art which demands that an artist shall abstract from reality in order to reinforce its spiritual content, whether this is of psychological or purely aesthetic nature. Or said even more succinctly: Art shall represent the inner and not the outer life.Therefore, we must get away from naturalism and find alternatives in order to introduce abstraction in our pictures. The ability to abstract is the prerequisite. Abstraction gives the director a possibility to reach outside the fence behind which naturalism has enclosed the film. Cinema must work itself away from being a purely imitative art. The ambitious director must seek a higher reality than the one he obtains just by putting his camera up and copying reality. His pictures have to be not only visual but also spiritual experience. What is important is that the director share his own artistic and spiritual experiences with the audience, and abstraction gives him this possibility by allowing the director to replace objective reality with his own subjective perceptions.This is the task of any creative artist: To let himself be inspired by reality and after that withdraw from it in order to give the work the form that the inspiration suggested to him. Therefore, the director must have the liberty to transform reality so that it will correspond to the inspired, simplified scene he has standing in his consciousness, for it is not the director’s aesthetic sense that should yield to reality—no, the opposite: reality should obey his aesthetic sense. For art is not imitation but subjective selection and so the director will include only what is necessary for a clear and spontaneous overall effect.’

—Carl Theodor Dreyer, Dreyer in Double Reflection

「アートは模倣ではなく主観的な選択」この言葉には、プラスな部分で何な気になる(引っかかる)ものがある。

確かに、芸術は模倣するだけではなく、自発的なものの見方も必要になってくることだろう。

ドライヤー監督は、この考え方を持ってして、作品を製作していたのなら撮影技法や演出の仕方、作品に対するアプローチを他の作品から真似るのではなく、自身の中から湧き出る感性を頼りにしていのではないだろうか?

だからこそ、作品一つ一つ、違った技法や演出で撮影してきたのだろう。

現代で言えば、恐らくは実験映画の部類に属する監督、作品だったに違いない。

最後に、本作『奇跡』は、極めて宗教的な色が強い作品だ。

ルター派の信者たちが、密室の中で信仰に対して右往左往する姿が印象的だ。

神の存在が否定されている日本で、本作が題材にしている「奇跡」はどのように映るのだろうか?

「あなたがたはわたしの行く所に来ることはできない。」この言葉が意味するものを深く考えたみたい。

特集上映『奇跡の映画 カール・テオドア・ドライヤー セレクション』 は現在、全国の劇場にて上映中。