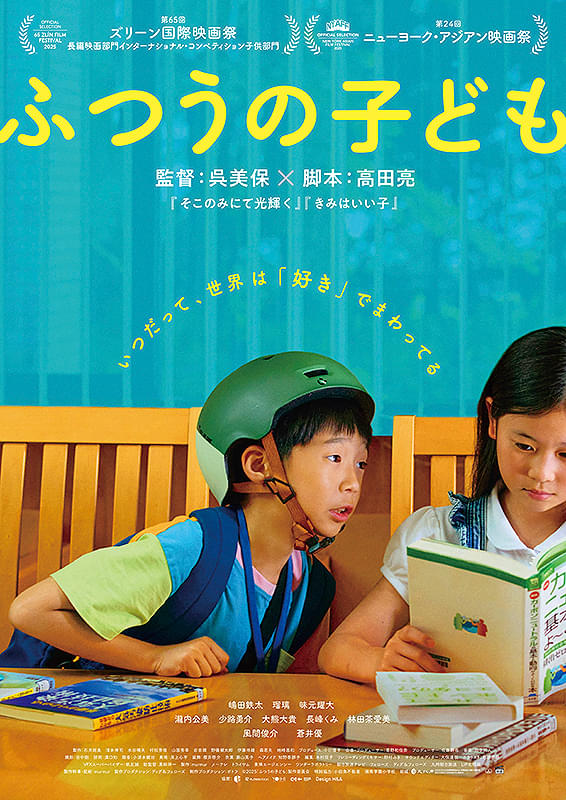

いつだって世界は「好き」で回っている映画『ふつうの子ども』

みんな、昔は子どもだった。どんな人にも子ども時代があり、どんな人にも子どもの頃の思い出がある。大人になった私達は、その子どもの頃の記憶を忘れかけている。学校での思い出、友達とのケンカ、教師への反発、夏休みの記憶。夏休みの宿題もほっぽり出して、友達と夏祭りへ出掛け、一緒に花火を楽しみ、夏の暑さの中、虫取りに精を出す。田舎のおばあちゃんの家に行き、1日中外で遊び回る。そんな子どもの頃に過ごした風景は、どの大人もどこか遠い記憶の彼方に弾き出してしまったようだ。勉強に励んだ学校生活も、大親友と笑い合った日々も、同窓の女子生徒への初恋も、すべて遠い遠い記憶の彼方に置き忘れてしまった。私達はかつて、みんな「ふつうの子ども」だった。でも、いつからその「ふつう」を忘れてしまうのか?思春期を経験した頃?成人式を迎えた頃?社会人になった頃?人間は常に忘れる生き物であり、幼少期の思い出も記憶の霧の中。健康的に伸び伸びと過ごした蒼い日々は、もう二度と取り戻せない。私達大人は、子どもの青い世界を大切に守らなければならない。映画『ふつうの子ども』は、現代を生きる子どもたちの日常を生き生きと描いた人間ドラマ。置き去りにしてしまった遠い日の子どもの自分を、もう一度取り戻しに行こう。あの時いた幼少期の自分は、自身の中の記憶にある。

現代の日本における、赤ちゃんの出生率(※1)は、2024年の日本の合計特殊出生率は1.15となり、前年の2023年の1.20から数えて低下。統計開始以来、過去最低値を更新した。赤ん坊の出生数も初めて70万人を下回る68万6,061人となり、過去最低を記録。一人の女性が一生のうちに平均何人の子どもを産むのかを示す指標があり、これまでの合計特殊出生率の最低値を更新している現状。その背景には、現在社会問題として提議れている少子化の進行が著しいからだろう。出生率の低下は、少子化が急速に進んでいる状況を示し、社会保障や労働力など国の持続性に大きな影響を及ぼすと危惧されている。では、15歳未満の子どもの数はどうだろうか?2025年4月1日現在、中学生以下の子どもは1366万人という数字が、総務省統計局によって今年の「こどもの日」に合わせて発表された。これは44年連続の減少傾向にあり、1950年の統計開始以降で過去最少の数値。この数字は、前年より35万人減少となった。少子化における減少の継続性は、1982年(昭和57年)から始まり、2025年は44年連続減少となった。総人口に占める子どもの割合は、11.1%。51年連続で低下し、過去最低となる。出生数の落ち込みに歯止めがかからなくなり、少子化が進行している状況だ。昔と違って、現代に生きる子ども達の世界は変化しつつある。テクノロジー技術の進化、リモート授業、SDGsへの学習など、時代のニーズに合わせて、学習内容や学校生活に変容が見える。子ども達を取り巻く環境は、ここ数十年で大きな変化の畝りの中にあるが、それでも変わらないものがある。それは、子ども達自身だ。彼らの周りの環境がどれだけ変わろうとも、子ども達自身の心の中は今も昔も変わらない。イノセンスとでも呼ぶべき純粋無垢な心を持つ子ども達の成長過程は、どれだけ時代が変わろうとも、変わらない比類なき宝だろう。

今、世界で最も問題視されている事案に「環境問題」がある。多くの問題が地球の自然環境を破壊する中、環境問題を環境問題として一括りにする事はできはずもない。ここで取り上げる環境問題の種類には、地球温暖化、海洋汚染、森林破壊、大気汚染、水質汚染、土壌汚染、生物多様性の喪失、資源の枯渇、酸性雨、化学物質による汚染などがあり、多くの問題が地球に悪影響を及ぼし、この惑星(ほし)の環境を破壊しつつある。環境への汚染に拍車を掛けているのは、私達人類であり、日々の生活がダイレクトでなくても、必ず何らかの原因によって波及している。世界には、本作に登場する子ども達のように環境問題に対して過激にアプローチするデモ集団も存在する。たとえば、学生の頃から環境デモを行うスウェーデンの環境活動家のグレタ・トゥーンベリは、2018年後半から「気候変動のための学校のストライキ」を毎週金曜日に行い、2023年6月9日、高校を卒業した日に、最後の「学校ストライキ」を敢行した。高校卒業に伴い、学生としての彼女の抗議行動は251週目を迎えていた。このストライキの活動は、世界中の学生達に勇気を与え、同じ学生達で「未来のための金曜日(Fridays for Future)」という名前のコミュニティを組織し、気候変動学校ストライキ(School Climate Strike) 運動が広まった。世界中の多くの同学年の学生達に影響を与えたこの活動は、「グレータ・トゥーンベリ効果」(またの名を「グレタ効果」)と呼ばれ、子ども達の環境への訴えが世界の政治家の思想にも影響した。彼女の行動に対して、国内外の大人達から批判的な捉え方をされ続けているが、それでも環境活動家としての歩みを止める事はない。2025年現在、6月1日、NGO団体フリーダム・フローティラ連合(FFC)が仕立てた支援船に乗り込み、支援物資を届けるためにイタリアのシチリア島からガザ地区(※3)を目指したが、イスラエル軍に拿捕、拉致されスウェーデンに送還された。彼女は、常に数々の言葉で世界に訴えている。「大人が私の未来を台無しにしようとしているので私はストライキをしている。あなたは私たちの未来を盗んでいる。あなたは私たちに嘘をついた。あなたは私たちに虚偽の希望を与えた。あなたは私たちに未来は待ち望むものだと言った。IPCC(気候変動に関する政府間パネル)によると、私たちは間違いを取り消すことができなくなるまでに残り12年もかかりません。」とパブリックの場で常に働き掛けている。また、もう一つ世界で有名になった過激な団体「ジャスト・ストップ・オイル(Just Stop Oil)」(※3)は、2022年に突如彗星の如く現れ、世界を混乱の渦に巻き込んだ。今年2025年には、「オレンジの炎をまとって突如表舞台に現れてから3年、私たちは4月末をもって高視認性の安全服を脱ぐことにした」と声明を出したが、結成から今までの間、抗議活動を通して、世界中の多くの人間に度重なる嫌がらせ行為を行ったが、これも人類の環境破壊への警鐘を鳴らそうとしたものだが、激甚な抗議デモだった為、批判の的に晒された。これも団体としての狙いであり、彼らは批判にされる毎に世界から注目を集めていた。団体が行った抗議活動で有名なものとしては、2022年10月には有名画家ゴッホが描いた「ひまわり」(※5)の絵にトマトスープを投げ、2024年にはストーンヘンジに自身のトレードカラーであるオレンジ色の粉をまく行為を行った。2022年のゴッホの絵の他に、ゴヤの「着衣のマハ」、モネの「積みわら」にマッシュポテトを投げ付けるなど、抗議活動は熾烈を極めた。高速道路や一般道に座り込んで、車の通行妨害で抗議デモを行うなど、迷惑極まりない活動に危険視されていた。世界の環境への訴えは、世界中からの賛否両論を巻き起こしたが、彼ら団体の狙いは的を得ており、抗議方法として非暴力的な直接行動と市民的不服従を支持すると主張し、他にも英国アカデミー賞の妨害や複数のサッカー試合での妨害、2022年イギリスグランプリの妨害未遂を行っている。私達外野の人間は、団体が訴える事に対して批判するだけでなく、彼ら環境活動家の姿を通して、環境問題に対してどう対処し改善すべきか考える必要があるかもしれない。映画『ふつうの子ども』を制作した呉美保監督は、あるインタビューにて本作の未完成な大人と子どもについて、こう話す。

呉監督:「私自身、この3人の母親の全部が自分に当てはまると思っていました。心愛の母を演じた瀧内公美さんのキャラクターって、客観的に見ていると異様に強めだと思うけど、実際に親になると感情をかき乱されることって、たくさんあるんですよね。私も自分が育ってきた環境を改めて顧みる瞬間が多々ありました。あんなに親に言われて嫌だったことを、自分の子どもに対してしていることがいっぱいあるんですよ。ヒリヒリとした自分の嫌な部分が、あの母親たちに詰まっています。今回、とくに描きたかったのは、子どもたちが未完成であることです。自分の周りの大人次第で、彼らはどうなっていくのか。そういう揺らぎや心配もある未完成の子どもたちを描きたかった。そして、見てくれは真っ当なんだけど実は親も未完成、という表現ができたら、大人も子どもも楽しめる豊かなシーンになるんじゃないかなと思っていました。」(※7)と話す。私達大人は、子ども達以上に未完成な大人なのかもしれない。なぜ、私達大人達は、未完成な人間なのだろうか?「大人が未完成」とは、生物学的な未発達ではなく、心理的な成熟や人生経験が、生涯にわたって続いて行く上での未完成を指す。子どもの身体的な成長していない状態とは違い、大人は心や考え方が成熟し、思慮分別を持ち合わせている事が理想だが、実際には精神面や思想面で成長し続けるべき部分がある。生涯を通じて、学び続け成長する過程に未完成の大人として捉える事ができる。私達大人は皆、成長しているようで、まだまだ未完成な存在なのかもしれない。

最後に、映画『ふつうの子ども』は、現代を生きる子どもたちの日常を生き生きと描いた人間ドラマだが、単なるキッズ物語ではない。現代の子ども達は、SDGs(※8)の考え方をしっかりと学んでいる世代だからこそ、環境問題への関心が高いと言える。そもそもSDGsとは何かを、私達大人は習得する必要がある。SDGsには17の目標があり、一つ一つ改善して行く必要があるのかもしれない。この17の目標とは、2015年に国連総会で採択され、持続可能な開発のための17の国際目標として掲げられた約束事だ。「1貧困をなくそう、2飢餓をゼロに、3すべての人に健康と福祉を、4質の高い教育をみんなに、5ジェンダー平等を実現しよう、6安全な水とトイレを世界中に、7エネルギーをみんなに。そしてクリーンに、8働きがいも経済成長も、9産業と技術革新の基盤を作ろう、10人や国の不平等をなくそう、11住み続けられるまちづくりを、12つくる責任、つかう責任、13気候変動に具体的な対策を、14海の豊かさを守ろう、15陸の豊かさも守ろう、16平和と公正をすべての人に、17パートナーシップで目標を達成しよう」これら17の社会課題を学ぶ子ども達が、環境問題に興味を持つのは至極当然の事だ。逆に、SDGsの概要を知らない今の大人は、持続可能な課題について学ぶ必要があり、もしかしたら、環境問題に対して抗議活動をする子ども達の姿は、今の大人達への挑戦状や果たし状なのかもしれない。

映画『ふつうの子ども』は現在、全国の劇場にて公開中。

(※1)日本の出生数、2024年に初の70万人割れ 少子化に対応する中小企業もhttps://smbiz.asahi.com/article/15829318(202510月10日)

(※2)15歳未満の子ども数は44年連続、人口に占める子どもの割合は51年連続で減少―総務省https://gemmed.ghc-j.com/?p=66692#:~:text=%E6%B8%9B%E5%B0%91%E2%80%95%E7%B7%8F%E5%8B%99%E7%9C%81-,15%E6%AD%B3%E6%9C%AA%E6%BA%80%E3%81%AE%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E6%95%B0%E3%81%AF44%E5%B9%B4%E9%80%A3%E7%B6%9A,%E9%80%A3%E7%B6%9A%E3%81%A7%E6%B8%9B%E5%B0%91%E2%80%95%E7%B7%8F%E5%8B%99%E7%9C%81&text=%E4%BB%8A%E5%B9%B4%EF%BC%882025%E5%B9%B4%EF%BC%894%E6%9C%88,%E3%81%AE%E6%B8%9B%E5%B0%91%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%80%82(202510月10日)

(※3)イスラエル、トゥーンベリ氏ら活動家170人を国外追放 拘束中に不当な扱い受けたと活動家たちhttps://www.bbc.com/japanese/articles/c80g4j2d1p2o(202510月10日)

(※4)英ジャスト・ストップ・オイル、破壊的な抗議中止へ 「絵画にスープ投げつけ」やめるhttps://www.cnn.co.jp/world/35231081.html(202510月10日)

(※5)ゴッホにモネ、なぜ環境団体は「絵画」を標的にするのか? ウクライナ侵攻後の欧州情勢や思想的背景から探る(文・増田麻耶)https://www.tokyoartbeat.com/articles/-/climate-art-protests-maya-yasuda-202211(202510月10日)

(※6)環境活動家に禁錮刑、環状道路での抗議活動巡り 英国https://www.cnn.co.jp/world/35221699.html(202510月10日)

(※7)『ふつうの子ども』呉美保監督インタビュー 未完成な親と未完成な子どもが織りなす人間讃歌https://ashita.biglobe.co.jp/entry/interview/futsuunokodomo(202510月10日)

(※8)SDGs17の目標https://www.unicef.or.jp/kodomo/sdgs/17goals/(202510月10日)