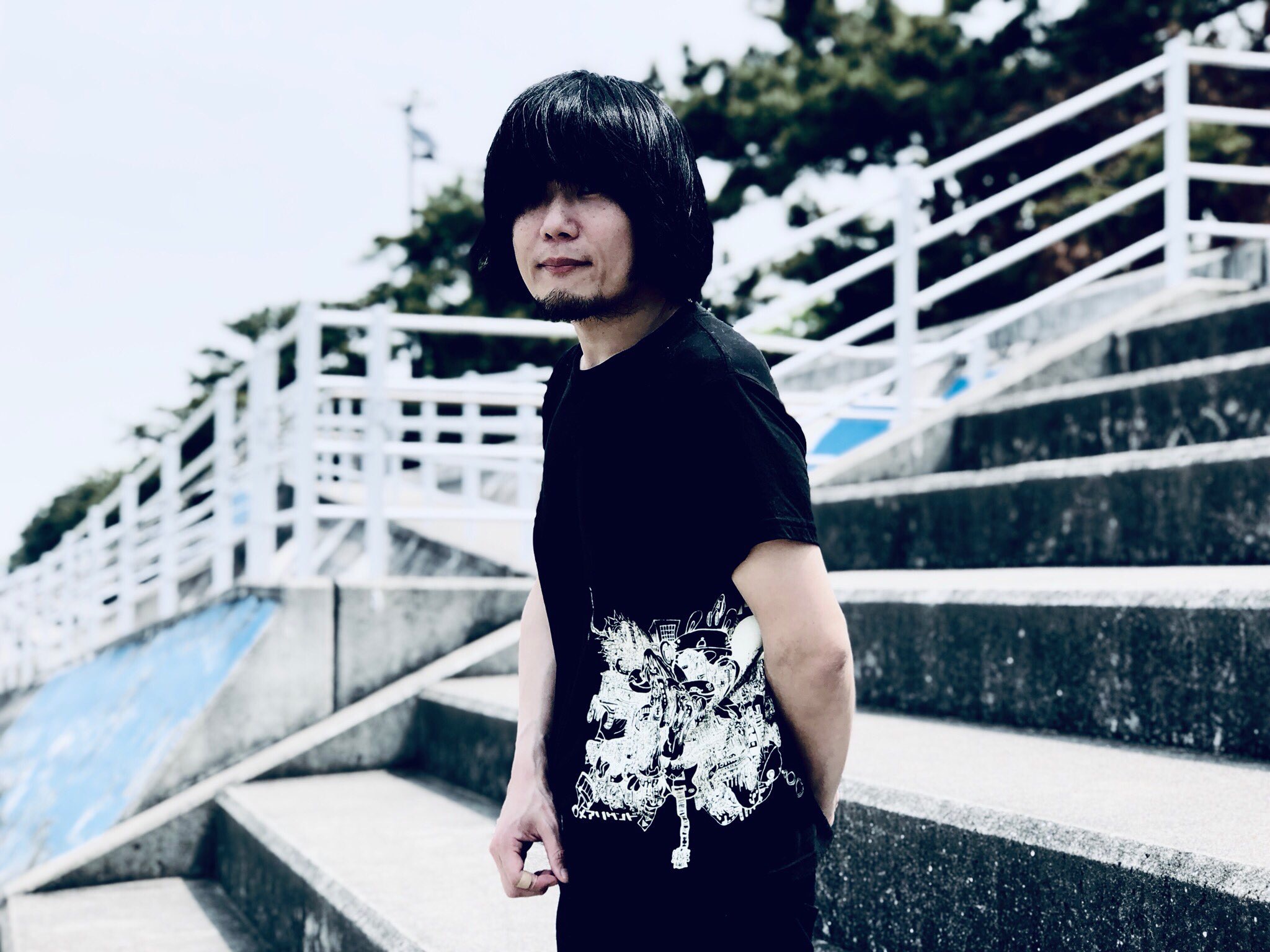

「好き」という気持ちこそが、才能へと繋がる映画『ディスコーズハイ』岡本崇監督インタビュー

—–まず初めに本作『ディスコーズハイ』が持つテーマや、複数のコンセプトがあれば、教えて頂きますか?

岡本監督:3つほどあります。

1つ目は、その好きが才能という言葉があるように、とにかく「好き」という事自体が、その人が持つ才能なんです。

自分の生活の中で何もないような、何も持ってないような方々が、自分の中にある「好き」そのものが、あなたにとって特別な事であることを伝えたい気持ちがあります。

2つ目は、撮影が始まった時は、コロナが物凄く猛威を奮っていた時期でした。

2020年3月頃に始まりました。その時に、クリエイターやバンドマンが解散する事態に陥りました。

どうしようもない時期が、一時ありました。イベントを打って、公演する事ができなかったんですが、ちょっとした現場でMVや映画の撮影は、できるのではないかという雰囲気は、ありました。

なんとか、困っている方々に活躍できる現場を作って、まだまだ活動していこう、持ち直そうと鼓舞する気持ちを込めて、現場を作りました。

この映画には、完全に僕の実体験が反映されております。

過去に対する僕の反省が作品を占めており、その時の改悛の情を作品に残したいという気持ちから製作させて頂きました。

—–その反省とは、一体何だったのでしょうか?

岡本監督:僕はずっと、音楽業界の裏方で深くお仕事させて頂いておりました。

担当するバンドも持っておりましたが、売れるバンドもいれば、売れないバンドもいました。

僕自身も、次のバンドのリリースが決まっていたにも関わらず、配信しかできない悔しさも味わいました。

予算もロクにおりない、交通費も出ないという現場もあり、自分自身もバンドマン達にも苦労を強いて来ました。

その時は、社長にもその苦しさを言えずにいて、この作品を通して代弁しようとしました。

—–監督の実体験が丸々、作品に反映されているんですね。岡本監督の強い気持ちが、作品に込められておられるんですね。また、「好き」そのものが、才能という考え方が個人的に、とても響きました。

岡本監督:そうですね。気持ちは、作品に込めました。

あの時、言葉にできなかったことを言葉にしようとしました。

—–本作『ディスコーズハイ』の企画が、立ち上がった経緯がございましたら、お話頂けますか?

岡本監督:企画が立ち上がったきっかけは、2019年の末頃に撮影した短編の映画があるんですが、その作品を作る段階で2つのシナリオを書いたんです。

ひとつ撮れずに、いつか製作したいという話が、ずっとありました。

とにかく、実現させるために、スケジュールを押さえて行きました。

撮影日からオーディションなど、細かい日程を決めました。

最初は、40分ほどの中編を仲間内で作ろうと考えておりましたが、コロナが急激に日本に蔓延し始めた頃、オーディションさせて頂きましたが、ベテランの役者さん含め、居場所を失くした役者の方々が集まるきっかけにもなりました。

別現場の撮影がストップした事が原因で、こちらの現場に来て頂く機会がありました。

経験豊富なキャリアのある方が、たくさん集まって頂く中、僕自身もちゃんと作品に取り組む必要があると感じてきました。

仲間内での製作という気持ちだったのですが、しっかり上映に向けて、その方々のために恥ずかしくないような作品や現場を作る必要があると、感じたのが一番ですし、これが製作の経緯でもあります。

—–タイトルに『ディスコーズハイ』と付けた理由は、何でしょうか?

岡本監督:まず、造語なんです。

「ディスコード」という音楽用語では、不協和音という意味なんです。

意味としては、耳に気持ちの悪いモノという事なんです。

それと、「ハイ」とは「ランナーズハイ」と言われる、「ハイ」を組み合わせて「ディスコーズハイ」にしました。

噛み合わない才能であったり、人間関係が、どんどんどんどん何層にもなって行けば、ハイになって行き、それ自体が楽しくなって行くひとつの現象として成立することもあるんじゃないかと、思いました。

不協和音も重なって行けば、不協和音ではなくなり、ひとつの作品になるんじゃないかと、気持ちを込めて、このようなタイトルになりました。

—–作品のお話から少し反れるかも知れませんが、監督自身のことをお聞きしたいと思います。岡本さんは、バンド活動している中で自身や仲間のMVを300本ほどお作りになったと。それに至るまでに、映像関係の学校には、通われたのでしょうか?シナリオ含め、独学で製作されているのでしょうか?

岡本監督:そうですね。今まで、何も学んだことはないんです。MVも分からないなりに、「ジャパン」というディスカウントショップで買った1万円のカメラで撮影したのが、最初です。

僕自身は、MVを撮っている方に付いて、現場を見学していたら、自分にもできるんじゃないかという思いに至りました。

自分もビデオカメラで撮ってみようと思い付き、最初は分からないなりに色々、撮影しました。演奏シーンを撮影して、切って貼ってと編集して、形になりそうだと、自分のMVを制作しました。

当時のバンドマンは、自身のMVを持っているだけでプロと見なされるイメージのある時代でした。

50万、100万と製作費用が高額な時代に、自分で安く撮ろうと試してみたら、周りのバンド仲間や知り合いの方からの撮影依頼が入ったのがきっかけで、もう少しちゃんとした撮影をしようとしたのが、最初の取っ掛りでした。

発表していない作品も含めれば、300、400と作品がたくさんあります。

—–脚本もご自身でお書きになられてるようですが、シナリオも独学でしょうか?

岡本監督:そうなんです。今回の脚本に関しては、皆さんから突っ込まれることも多々あると思いますが、自分自身、独学で書かせて頂いております。

また、歌詞を書くのもしているので、文章を書くこと自体は苦ではなく、好きでした。

シナリオについての基礎は、歌詞から学ばせて頂きました。

もう少し、脚本のことも勉強しようと思っております。

—–とても斬新ですね!作中のセリフにおいて、ひとつ気になるものがございました。「才能がない奴は、才能すら買えない。」というこの言葉には、私自身、とても響きました。脚本上の台詞は監督自身、シナリオを書く上で力を入れられましたか?

岡本監督:まさに仰って頂いた「才能」の部分には、取材を受ける中で、「籍?」についてお話させて頂くことが多くあります。

実は、「才能」の部分が作品のテーマの中でウェイトを占めております。

音楽業界では、プレイヤーとしても、とにかく「才能」が飛び交う業界なんです。

「才能ないから、辞めてしまえ!」なんて言う現場もたくさんある中、才能があるからこそできるんですが、その才能はどこから起源として産まれてくるのか、と突き詰めて僕なりに辿り着きました。

「才能がない奴は、才能すら買えない」という言葉には、「やりきったことの無い奴に言えるのか」というセリフが付いてきますが、僕にとって才能とは、人生においてかなり大きな位置を占めているんです。

お金がたくさん集まるように、才能という欠片を自分の中に贋(まやかし)でもいいので見つけた人が、それがまた才能を呼ぶと思うんです。

ですので、「才能がない奴は、才能すら買えない。」とは、自分の才能に気つけてない人が、本当の自分の才能を認めてあげることで、才能もチャンスももっと呼び込むことができると思います。

そんな気持ちを込めて、あのセリフで表現しています。

才能を「才能」として捉えること自体が、その人の才能なのかなと、思います。

—–この言葉自体は、音楽業界で言われ続けたモノでしょうか?それとも、監督自身が生み出した言葉でしょうか?

岡本監督:僕の中で産まれた言葉です。

ある種の矜持として、持っているところもあります。

ただ僕自身も、自己肯定感が非常に低いと思っています。

「自分がダメだ。」とか、「自分はできない。」とか、そういう感情は昔から持っていました。

でも今回、多くの役者さんと関わってきて、自分がいいと思って挑んでいかないと、才能があると思って取り組まないと、周りの方にも失礼だなと思った時に、意識が変わり始めて、自分自身がそれに才能がある事を認めようと思った時に、先程の言葉が産まれました。

—–自分を認めてあげる為の言葉なんですね。今回のシナリオに対して、セリフ以外で、非常に力を入れられた箇所は、ございますか?

岡本監督:僕としては、楽曲を書いたりすることを非常に大切にしております。

脚本としては少し自信がありませんが、楽曲を最後のラスト・シーンにて聞かせるために、最後に至るまでの納得感を得られるような展開にしたいとは、考えておりました。

最後の歌に繋がるようにだけ、シナリオは書きたいと計画を立てて、書き進めました。

伏線張って物語を回収する事より、主演の2人の関係性などを通し、ラスト・シーンの楽曲向けて物語を構成しました。

最後の終盤の場面のためだけに、脚本を書くことに集中しました。

無駄な場面もあると思いますが、すべてがラストに繋がっています。

—–今のお話をお聞きする限りで言えば、一度観ただけでは、作品を落とし込めないですね。ラストの歌詞とストーリーが繋がっているとは、誰もが想像できないでしょう!

岡本監督:僕としては、最後の最後まで鑑賞して頂きまして、歌のシーンも含めて、再度観て頂きましたら、すべてが繋がっていくと思います。

このセリフには、違うこの場面で意味があって、主人公のこの行動は、次の違うシーンで繋がっているなど、この辺もまた踏まえて、楽しんで頂けらと思おます。

2回観て、複数回観て頂き、何度も観てもらうことで、様々な新発見があると思います。

—–岡本監督は、本作では監督業以外にも、多くの部署を一人で担っておられますね。その中で楽曲制作には、強い思い入れがあると感じますが、音楽に対しての思い入れは如何でしょうか?

岡本監督:僕自身の音楽に対する拘りは強くあり、音楽と人生がイコールで結ばれると、生きてきました。

楽曲制作における一番の拘りであり、大切にした事は、最後の場面で、ここでスタートしてくださいと作っています。

舞台も楽曲も歌詞も。聴いていて好き嫌いもあると思いますが、嫌いだとしてもいい曲ですよね。

良く分からないけど、嫌いやけど、と枕詞が付いたとしても、でもいい曲だったねと、言ってもらえる事を、とにかく重視して、作ったのがあります。

しかも、自分の人生を投影したような映画ですので、最後の楽曲はすべての集大成でもあります。

とにかく、シンプルな言い方で言えば、非常にいい曲を作ろうと、努力しました。ラストシーンにおいて、流れている曲はかなり力を入れて、作曲させて頂きました。

—–先程のお話の続きとして、楽曲制作において劇伴(サントラ)にも、力を入れていたと。本作でもギターを活かした楽曲を作りたいと仰られておられましたが、監督自身にとって、この作品における映画音楽とは何でしょうか?

岡本監督:勉強という、感じです。

劇伴を作曲するのは、非常に難しいんです。

最初は、何をどう入れていいのか、悩みました。

ある程度、初期段階で編集が終わると、次は画面を見ながら、エレキギターを抱えて、場面に合ったメロディの作曲に取り組みました。

とにかく、全然答えを見つけられていない状態ですが、仰って頂きましたコンセプトには、エレキギターの音色を使って、作曲しようとしました。

エレキで作曲することは、制作段階から一つのコンセプトとして、ありました。

やれる事はすべて、全力で向き合ったつもりです。

あとは、観て頂きたく思います。

一つ一つが、勉強でもありました。

—–プレスで、「音楽が、ど真ん中にあるべきという気持ちや、初期衝動を最後の演奏シーンに込めて、製作した。」と仰られておられますが、ネタバレを避けて頂きながら、このラスト・シーンへの強い想いなど、お聞かせ願いますか?

岡本監督:まさに、僕の中に音楽が、ど真ん中にあるんです。それをストレートに映画で、表現しました。

ど真ん中にある音楽をまず、感じて頂けたらと思います。

それと、初めて聴く曲は歌詞を知らない状態で聞きますが、その歌詞が聞き取れた時にこそ、感動できるような映画でありたいと、願っております。

大事なことは、物語に登場するある人物へのアンサーへとなっております。

その答えが、楽曲の歌詞に詰め込んでいます。作品の端々に、様々な想いを込めて作らせて頂きました。

作曲面だけでなく、歌詞の内容にも注目して頂けたらと思います。

必ず感じるところが、あると思います。

—–本作『ディスコーズハイ』が持つ魅力を教えて頂きますか?

岡本監督:まず、ミュージシャンに観て頂きたいと願っております。

映画館をライブハウス化したい気持ちも、含まれております。

とにかく、音楽を、目で見る映画として、そういう気持ちで観て頂ければと思います。

その観方が、一番の正解かなと思っております。

あとは、背筋伸ばして観るのは好きではないので、ポップコーン食べながら、しょうもない部分にもツッコミでも入れながら、軽い気持ちで観て欲しいです。

そして、最後の楽曲のシーンは、できればグッと胸に迫るモノもあると思いますので、ぜひ感動してください!

—–貴重なお話、ありがとうございました。

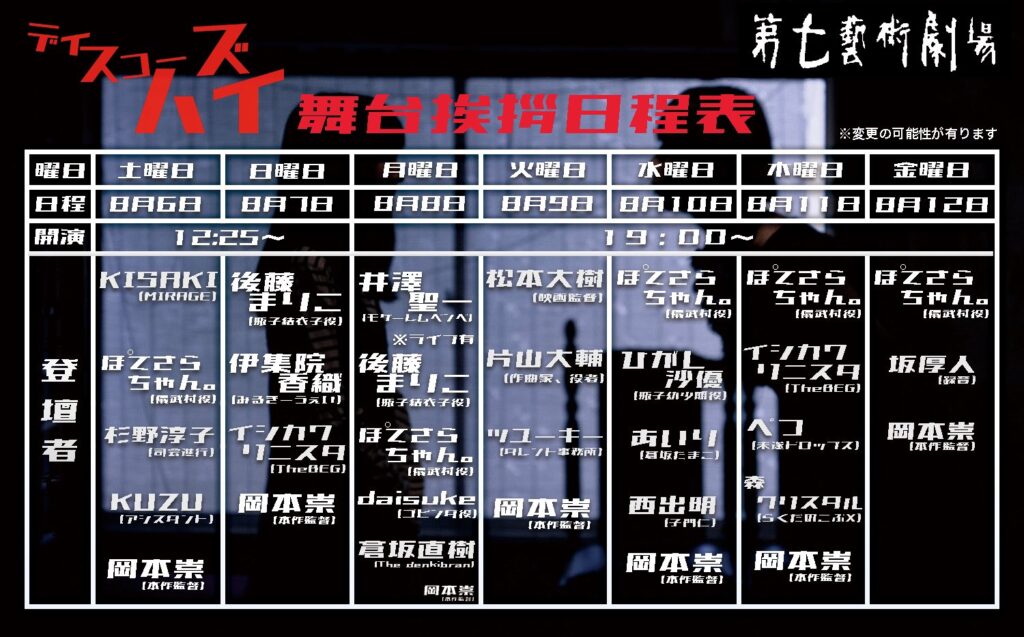

映画『ディスコーズハイ』は、8月6日(土)より、関西の大阪府にある第七藝術劇場にて、絶賛公開中。また、8月19日(金)より京都府の京都みなみ会館にて、上映開始。第七藝術劇場では、連日舞台挨拶があります。