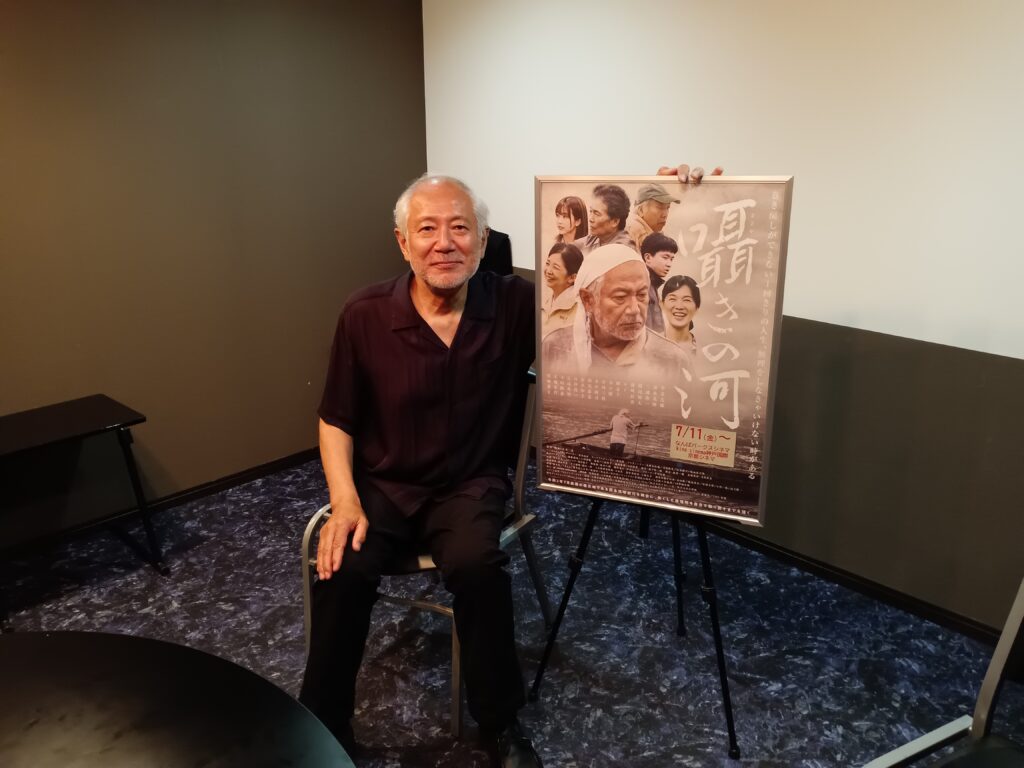

逆巻くように流れて行く映画『囁きの河』中原丈雄さんインタビュー

—–中原さんが、この作品に携わると決めた時、役作りにおいて、今西という人物を熊本豪雨という災害を通して、結び付けようと何かされましたか?

中原さん:僕は実は、この7月4日の水害が起きる前日、何十年間ずっと、人吉市に関する文章を書いているんですが、その情報誌の締め切りが3日だったので、その日のうちに原稿を送ったんです。編集部のすぐ目の前には川があって、水害の時に「川は大丈夫なの?」って聞いたら、「大丈夫ですよ」と返事があったんですが、翌日にはすごい水害が起きてしまったんです。実際に私の体験としてあったんです。それから、その時に流れた人吉の大きい、とんでもない大きいものが、川の河口から海に入るところを見つかって、それを持って戻って来たのが、本作制作のきっかけになったんです。その企画を考えた人達がいたんですが、最初に、僕の元に映画の話が来て、地元で映画を撮るのは、僕としても、俳優だから、自分が参加したいと、意外と気になったりするものなんです。当初、今回僕が演じる役じゃなくて、地元で撮るから協力して欲しいという話があったんです。それで、協力して欲しいという依頼を考えて、役者としてではなく、現場で協力して欲しいと受け取りましたから、正直、役者として裏方はやりたくないんです。俳優として活動しているんだから、役として出演させてくれと思ったんです。その役だって、ちょい役での出演の可能性もあったんです。だから、仕事として見た時、やりたくなかったんです。ウッチャンナンチャンのウッチャンこと内村光良くんが僕の後輩で、一度、彼の映画に出て欲しいとオファーを頂き、台本を読んだんですが、これはもう、僕が出演する作品ではないと思ったんです。だから、協力という立場だけでの参加はできません。この作品に関しても、一度、「ごめんなさい」と言って断ったんです。それから、半年ぐらい経って、私の頭の中ではすっかり忘れていて、「あの映画、どうなったのかな?」と気になり出した時、同じ方から「中原さん、台本が変わりました。中原さんを主役にして、船頭の映画として作りたい」と言って、話自体は洪水や災害の話そのままですが、船頭の目から見た災害の話として書き直されて、出演に関して「もう一度、検討してくれませんか?」と話が来たんです。だから、台本を読ませてもらう必要があり、一度、目を通してみたんです。すると、とてもいい話だったんです。書き直してまで出演オファーをしてくれるなら、出演しないと思って、協力もできるだけやるとお約束しました。自分の故郷で撮影しますから、この作品の制作が始まったのが、一昨年でした。一昨年のちょうど夏ぐらいでした。問題はたくさんありましたが、映画の撮影に入ったのが一昨年の12月から船の練習で現地に入ったんです。

—–船頭の練習は、大変じゃなかったですか?

中原さん:それはもう、大変でした。もう嫌になるぐらい、12月の2週間、練習しましたが、とても寒かったですね。こんな下手くそで、撮影や主演が務まるのかな?と。撮影は2月からだったんですが、12月中には漕げるようになったんですが、また12月から2月までの2ヶ月間、練習した事も忘れてしまって、最初からやり直しみたいなものでした。制作の経緯(いきさつ)は、ちょっとした困難な事もありましたが、映画との関わりが始まりました。

—–言葉のチョイスが間違っているかもしれませんが、半自伝的な側面もあるのかなと、私は思ったんですが、その点はいかがでしょうか?半自伝とまでは行かないかもしれませんが、中原さんの経験として、中原さんと今西の物語の世界観が、中原さんの経験として、何か被る所は、何かございますか?

中原さん:それは、どうでしょうか?僕は俳優になるために故郷を出て行ったんですが、芽が出るまでに何十年もかかったんですよ。その間に故郷に帰って来れない思いは、似ていると思うんです。夢を見て、故郷を出た者は、地元には帰れないんです。小さい町ですから、みんなの噂はすぐに伝わってしまうんです。勉強しているのに、なかなか芽が出ない現状に対して、のこのこと故郷に帰る事ができないんです。でも、何かあった時は、戻らなきゃいけないんです。 黙って戻っても、お袋にも絶対、帰って来たとは言わないでくれと言いながら、何年も故郷には帰ってなかったんです。作品は、意味ありで訳ありな設定ですが、映画としては、それはとても面白かったんです。

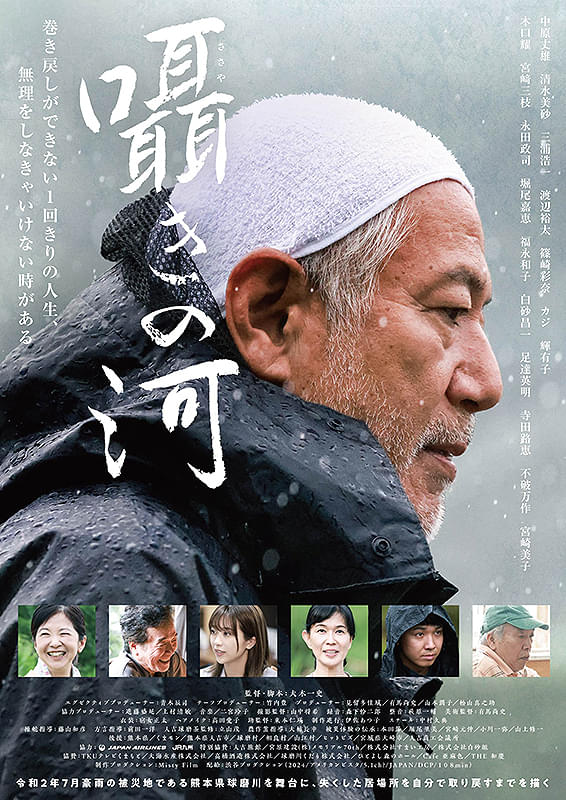

—–このタイトル「囁きの河」には、死者からの言葉に耳を傾けようとする生き残った達の贖罪を表現していると感じますが、中原さんはこのタイトルに何か思う事はございますか?

中原さん:インタビューでよく話しますが、まずこの「河」には、三本の線の方ではないです。この三つの川だと、どこにでもある普通の川になってしまい、印象が軽くなってしまいますよね。清らかな水が河口に向かって、どんどん流れて行く印象を持ちがちですが、これはどこかしら渦巻いたり、どこかにぶつかったり、大きい大きい大河の川には、人間の蠢きや人生が、人間同士の絡まりがあるような気がするんです。三本の川だったら、みんなサラサラと流れて行ってしまいますが、人との関わりがない川だと、どうしても蠢く人間の渦を感じるんです。また、「囁き」は、とてもいいんです。これは、「川の囁き」だと思うんです。川の囁きから繰り返してもいいぐらい、何かしら川が言いたい事を、自分たちに向かって何か言っているんだと済まさないように、間を置いて聞かないと聞こえない。本当に、人間が自然に向かって、ちゃんと向かい合わないと、川が大変な事になる事を教えていると思います。洪水にしても、人間が起こすのは、すべて人災です。山が崩れて、土砂が流れて、どんどん進む生活の向上が自然を破壊し、山や川が悲鳴を上げていて、おっしゃるように死者からの言葉と生き残った達の贖罪へと繋がって行くような気がするんです。それを私達人間は、聞く必要があります。聞かなきゃいけない事が山ほどあり、自然が支え合う声や耳に澄まさなきゃいけない事をタイトルで訴えており、とてもいいタイトルだと思ったんです。河童が子どものチンドン屋の姿になって現れる場面もまた、耳を澄ませる人にしか見えない。何も思わないでいると、本来見えるはずの存在がみえなくなって、大事な部分を見落としてしまうよ。

—–死者にしても、自然にしても、見えない存在がありますが、その見えない存在にこそ、耳を傾け、目を見開いてこそ。

中原さん:気付かなければいけない、と思わされます。

—–「囁きの」は、いいですね。いろいろ考えさせられますが、聞かない言い回しなので、どんな意味なのかと考えてしまいます。考える所から作品は、私達に入って来ると思うんです。タイトルやポスタービジュアル、「囁きの河」をちゃんと意味を理解した時、自然の脅威や人間のエゴを改めて知り、関心を持つ事が大切と気付かされます。

中原さん:この映画は決して、ハッピーエンドではなく、何が正解なのか、また明日、明るい未来があるわけじゃない映画の描き方されていますが、誰もが不安を抱えながら、そこで生きて行く映画は最近、本当にあまり観てないような気がするんで、その点も踏まえて、興味深い作品に仕上がっていると思うんです。

—–だいたい、ハッピーエンドや救われる物語が主流ですが、現実的に人生にはハッピーエンドはありませんよね。ずっと続いている訳なので、それを踏まえて考えると、そんな終わり方もまた一つの人生だと思います。

中原さん:水害は、毎年ある問題で、毎年、夏の季節になると、そろそろ起きる季節になりますよね。

—–水害だけじゃなく、地震もまた。全世界で揺れている毎日の中、どこかで日本も微弱ではありますが、毎日どこかで揺れていて、沖縄地方は今問題視されていますが、もう人事ではなく、いつどこで自分の住んでいる地域でも、揺れてもおかしくない状況を考えると、災害はまた、私達の生活に近い存在だと思います。

中原さん:地震は、いつ起きるか分からない事だけど、同じように、どこでも起きると思います。

—–豪雨災害の方の経験は、痛みや悲しみを思えば、経験していないとなかなか想像ができない事ではあると私は思いますが、私自身が住む地域の関西は、阪神淡路大震災や近年の台風の被害にも遭っており、大きい災害も時に起きる地域ですが、地域全体の痛みは分かりますが、それでも、その地域に住む方の事を思うと、震災に対する心の傷は癒えてないないと、私は現状を踏まえて、考えています。人吉市のご出身の中原さんは、実際の今西という男をどう捉えていますか?

中原さん:人吉市はもう、それこそ球磨川沿いは年柄年中、毎年のように水害があり、人が亡くなるような大きな水害は、毎年起きている訳ではないですが、どこかしら必ず水が溢れて、被害があるんです。ただ今度は、各々の家だけでなく、今回は町全体が被害を受けて、本当にこれが社会問題になるぐらいの原因には、様々な事があるとさっき言ったような事もありますが、家が無くなって、町が無くなると、町があった県は立って行かないですよね。県が無くなってしまうと、県が一番被害を受けると、これは国の被害になってしまうよね。改めて、国が成り立たなくなるような気がするんです。だから、小さな被害でも、大きく見ると、結果的にこれはどんどん日本という国の被害になって行く事になると思うんです。それが今、あっちこっちで起きている事が、目の当たりにありますが、もう他人事ではない、「うちは川が遠いから…」で、済むはずのない問題だと思うんです。川辺に住む方達は、もう絶対にこんな所に居たくないという思いがあると思いますが、でもどこにも移住できず、そこに住むしかない方達がほとんどです。でも、誰も川の悪口を言わないんです。 人吉球磨の人達は、球磨川の悪口を言わないんです。あれだけ毎年、毎年、もうひどい目に遭いながら、誰も「球磨川、この野郎」と誰も言わないです。そこに自分達が、生かされている事、球磨川と共に生きている。

—-球磨川と共に生きていると、実感させられました。水や河からの恩恵を受けている。自然の恵みを受けているからこそ、悪く言えないんですね。なかなか、その土地でしか経験し得ない事かと思うんです。

中原さん:本当に川から離れてもらって暮らせばいいんだろうけど、それができない人がほとんどですからね、住み慣れた地から離れられないんです。だから、そこで暮らすにはどうすればいいんだろうと考え、皆さん、普段の生活の中でも考えておられると思うんです。

—–普通に暮らしていると、その方々の思いは届かないし、伝わらないんと思います。改めて、お話を聞いて、映画を通して、そこに暮らす人々の痛みを共有する事によって、知る事は非常に良い事だと思うんです。

中原さん:決して、映画で勉強してくれとは一言も言えません。そんな映画でもないので、意外と勉強できる時間もあります。何かしらのテーマがあるから、そこを読み取って、自分達に置き換えてもらえたらいいかなと思っています。

—–言葉のチョイスが間違っているかもしれませんが、先ほど、半自伝的らしいお話お聞きしましたが、今西という人物を中原さんは演じながら、ご自身が過ごした人吉市に対して何か思い起こす事があったり、また今西の人生とご自身と重ね合わす事はできましたか?

中原さん:父と母と離れて、暮らさなきゃいけない現実。東京に出て行って、さっきと似たような事を言ってしまうかもしれませんが、戻って来れない人生を選んだ今西は、借金のために返済するために、戻って帰れない現実は、どこか重なる部分はありますよね。僕は職業面で帰れず、片や、今西は金銭面で借金を返済するまでは帰れない。ただ、そこにどうしても母が亡くなって、故郷に戻らなきゃいけない。しかし、そこには置いてきぼりにした息子がいる。その息子との関わりが、本当は大事になって行く。僕自身も故郷に帰ってもいいけど、誰にも会えない、誰にも言えない、自分の中にある思いの中で、僕を迎えなきゃいけない心情。気持ちのいい感じではないですが、歩いて自分の家へ向かう今西と帰れるけども人に会えない自分の思いが、どこか役の中で作って考える事は役作りにおいて、ヒントになったとあります。饒舌に喋らない男だは、どういう事を考えているか分からない深さが、人間の大きさとして見えるといいなと役作りで思いました。

—–今のお話を聞きして、人との繋がりが、今西の人生を通して、非常に濃く感じると私は思いますが、その点がこの作品において、また一つ、また別のテーマにあるのかな、と思います。

中原さん:周りの人は居なくなって、何十年も居なくなって、ある日突然、戻ってくれば何していたんだろうとみんな思います。知らない人は、「刑務所に入ってんじゃないの?」と思っている人も絶対いると思うんですが、そこに自分が立ち向かって行かなければならない。入り込まなきゃいけない時もありますが、恐らく、みんなちゃんと迎えてくれないかもしれないけど、そこに自分が根を張って新しく生きて行こうと決心し、受けて行く事が大切ですよね。その強さは、苦しみながら強くなって行く事は、役としてとても良いと思えました。

—–人との繋がりの話からですが、物語は、水害被害によって、人生も生活も家も何もかも奪われた人々の再起を図る、その後の人生が描かれていると思うんですが、現実にはまだ5年が経った今でも、見た目は立ち直っているようには見えても、心のどこかで災害に対して、心のどこかでは癒えてない方はたくさんいると思います。

中原さん:それは、ほとんど誰もが持っています。僕は頻繁に帰っていますが、みんなは災害や水害の時でも、あの日の翌日でも、笑う人は笑うんです。でもね、みんな悲しいんです。それでも、笑顔で人に「元気だよ」って周りに言わなきゃいけない現実が、余計に悲しいです。今の人たちも、どんどん町は新しくなって行き、生活は元には戻ってるけど、でも今年は今すごい降ってますからね。その不安の中で暮らさなきゃいけない。でも、それだけだと人間は生きて行けないんです。どこかに、自分を強く明るくしないといけない人間の苦しみや悲しみは、今でも変えられると言えますよね。

—–現地の方々に中原さん自身が寄り添えるとしたら、どう寄り添っていけるのか、何かございますか?

中原さん:これもまた、とても難しい問題です。できることが一人個人で何もできない現実の中、誰に寄り添って行くのかではなく、それでも、大勢の人に僕らは、何かしらの形で支援ができませんが、余計、自分の故郷だから、誰々の所に行って、誰々の所に行かないはできないですよ。これはもう、逆に失礼になるし、とてもじゃないとできない。でも、俳優だから同じような問題を解決してあげて、映画として観てもらった。それが、どれだけ伝わるか分からないですが、同じような事を映画で作るから、その中から映画の俺はえらい苦しんで、明日も分からないけど、どこか、明日を見つけて住まなきゃいけない事を、今西は思っているんでしょう。けれど、映画を観て、「俺と同じだ」と映画の中のあいつと同じ事を思っている撮り方で、自分たちの明日を探してもらいたいと思っています。それが、僕らができる事の一つだと思います。

—–震災を通して、心の傷が癒されてない方はほとんどお話していましたが、関西には阪神淡路大震災が30年、今年30年を経て、私は個人的に10年前の20年目ぐらいからずっと1月に必ず追うようにしているんですよ。住民や市民達の声が、20年経とうが、30年経とうが、あの時の記憶に対して、心を塞いでいる人はたくさんいて、毎年毎年こんな方がいた、こんな亡くなり方をしたと報道を良く目にします。「ちょっと待ってよ」私は思うんです。神戸の町はあれだけ復興した、復興した、と国や街は言います。行政は言います。でも、一番復興してないのは、人の心じゃないかな?と。人の心を復興させないと、震災への復興はまだ終わっていないと思います。もっと人に寄り添って行く事は、個人ではできないですが、人々の心の復興を進めて行かないいけない。

中原さん:行政が、お金をあげるから、失ったものを買いなさいとか、そんな問題ではないですよね。寄り添うのは、金銭での支援ではなくて、気持ちが一緒に伝わって行く事が大切。だから、きついだろうけど、自分たちで立ち上がって行く事。その代わり、必ず支えるからと、国や行政が気持ちで伝えないといけないですよね。とてもじゃないですが、一人一人の人間は、一人では立ち上がれないです。何も無いんだから。お金もない、土地もない中、そこでしか生きられない人達がほとんどですよね。だから、その環境の中で誰かが支えてくれる存在を、みんなが振り向いたら、側に居てくれる事が国や行政が率先して欲しい事です。それが、唯一、これからの自分たちが立ち上がる希望になるような気がするんです。それでも、自分達は立ち上がって、歩まないといけない気持ちになりますよね。地震が人災とは言いませんが、災害として見た時には同じ事が、起きている。総理大臣が、一人一人を支えてはくれないけど、でも、大きい国という行政の何かしらが、ちゃんと人の心に沿ってあれば、皆の支えになるよう気がします。

—–行政は行政で取り組んでいる事は知っていますが、すべてをカバーする事はできないのが事実。寄り添うという話の点で言えば、大きいことは言えないですが、映画という存在が地域の方々への寄り添いになると思います。

中原さん:災害にあった小さい単位で、支え合う。それが大きな市町村になって、大きい一つの県になって行く事によって、繰り返しで立ち直って行くのでしょう。自分の故郷に対して僕らができる事は、本当に限られており、声かけしたり、ボランティアしたり、土砂を取り除く技術的な事はできませんが、微力ながらも力になれればいいと思っています。

—–娯楽を提供できるような立場になり得たら、と思っています。

中原さん:そう願っています。

—–最後に、映画『囁きの河』が、今回の上映を通して、どう広がって欲しいかなど、何かございませんか?

中原さん:これはもう、人吉球磨だけの話じゃなくて、全国の人に同じような気持ちとして観てもらいたいです。そして、小さい枠の中で作った映画ですけが、映画が大きくなって行くのは、これを観に来る人達の力で大きくなって行くので、ぜひしっかり観ていただいて、観てない人たちに口コミでもいいし、教えて伝えて欲しいですね。皆さんの口コミで映画が大きくなって行き、あちこちの地域で、どこだっていいんです。小さい劇場でも公民館でもいいんです。どこでもいいので、多くの方に観てもらって、この災害に対して深く守ってもらって、映画としても楽しんでもらいたい。作品が、大きくなってもらいたいなと思うんです。本当に小さく、贅沢できなかった映画ですが、実はとんでもない大きい映画になって欲しいです。

—–貴重なお話、ありがとうございます。

映画『囁きの河』は現在、関西では7月11日(金)より大阪府のなんばパークスシネマ、京都府の京都シネマ、兵庫県のkino cinema神戸国際にて上映中。また、8月8日(金)より兵庫県の宝塚シネ・ピピアにて上映予定。