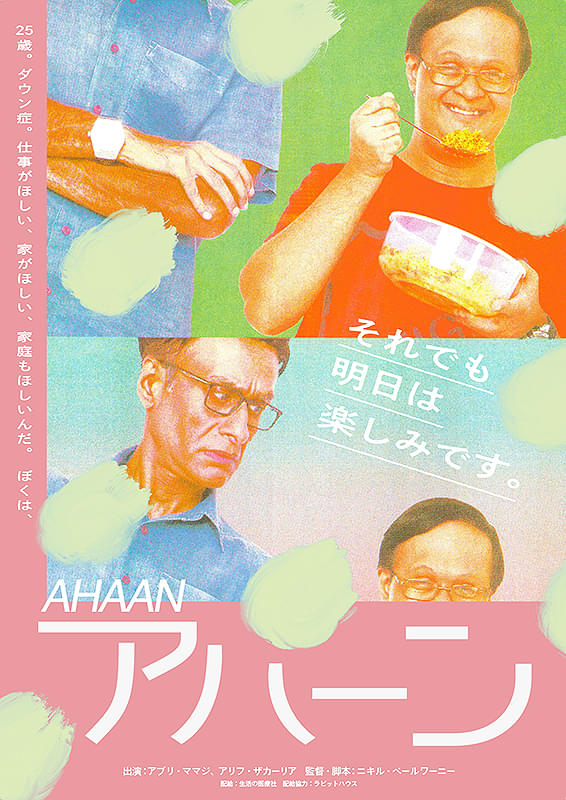

ムンバイの日常をバックにスクリーンに映し出された映画『アハーン』

世界のダウン症候群の人の数は正確には分かっていないと言わるているが、現在、ダウン症として産まれて来た方らは、600万人以上と推定されている。また、世界の出生率は1,000人に1人の割合(※1)でダウン症の赤ちゃんが誕生するそうだ。 では、日本では何人のダウン症児や成人しているダウン症の方が、いてるのか?日本のダウン症候群の患者数は約8万人と推定されている。彼らの平均寿命は、医療の進歩により60歳を超えている。支援の充実が課題とされ、小児期から成人期への移行医療や教育、就労支援(※2)が今、求められている。また、ダウン症候群の人が活躍する例も増え、国際的な舞台で活躍する方もいる。アメリカのダウン症に関する状況(※3)は、教育システム、出生前診断の普及、そして出生数の点で特徴があると言われる。出生数は、年間約6,000人、ダウン症の患者数は約34万人と推定されている。推定されているので、算出された数字より多い可能性も考えられる。また、日本でのダウン症の出生前診断を行うには、主にNIPT(非侵襲的出生前遺伝学的検査)、クアトロテスト、コンバインド検査といった非侵襲的なスクリーニング検査と、羊水検査や絨毛検査といった確定診断の2通りの検査方法がある。NIPTは、妊娠10週頃から採血で検査が可能となる。スクリーニング検査は精度が高く、陽性が出た場合は羊水検査を使用して、確定診断を行うのが、本来の流れだ。 では、インドにおけるダウン症患者の現状(※4)はどうだろうか?まず、インドにおけるダウン症の正確な人数は明らかにされておらず、不明という結果となる。またインドの人口は、約14億人と推定され、一般的な出生率から推計すると、ダウン症を持つ人の数は数百万人にのぼると考えられているが、その全貌は未だ見えない。映画『アハーン』は、ヒンディー語映画として初めてダウン症当時者が主演を務め、ムンバイを舞台にダウン症の青年アハーンの日常をストレートかつコミカルに描いたドラマ。ダウン症であろうが、そうではなかろうと関係なく、誰もが等しく同じステージで自身を輝かせる事ができる。何気ない日常のその先に、他者を気遣える世の中になって欲しいと願うばかりだ。

ダウン症児や他の障害に関わらず、健常であろうがなかろうが、どの胎児にも適用される出生前診断に関して、その診断の是非が今、世間では大いく揺れている。現在、出生前診断(※5)に関して、賛成派と反対派で意見が大きく別れている。出生前診断には、胎児の健康状態を早期に知る事により親が出産や出産後の育児に対して準備ができると言う賛成派の意見が聞こえる一方、中絶や命の選別に繋がる倫理的懸念から反対派の意見も散見される。賛成派の意見では、重い健康問題を持つ胎児の情報を得る事により、出産や育児に対し親の精神的・経済的負担を考慮した慎重な選択をする権利があると主張している。その一方で、反対派の意見では検査結果が中絶に繋がる可能性を示唆し、障害を持つ人々の権利を侵害する恐れがあると倫理的な問題を指摘されている。では、日本における出生前診断の受診率(※6)には、2020年の調査では35歳未満で17.1%、35~39歳で34.7%、40歳以上では59.1%という結果が出ている。特に、高齢出産になるほど受診率が高くなる傾向があり、2023年にはNIPT(新型出生前診断)だけで年間出産数の5.6%に相当する妊婦さんが受診している。 高齢出産は、母子共に命の危険にも直結し、親子の将来をも左右する出来事だが、これは高齢の妊婦関係なく、誰もが直面する選択だろう。また、アメリカでの出生前診断の受診割合(※7)は、約60%から70%以上の数字が出ている。これは、スクリーニング検査として広く提供され、特に新型出生前診断(NIPT)の受診率は、妊婦の25%〜50%程度と推定されている。アメリカの出生前診断は、日本の数倍多く受信している結果が出ている。その背景には、①米国産科婦人科学会がリスクレベルに関わらず、すべての妊婦にNIPTを提供することを推奨している点。また、②多くの民間保険が適用されるため、検査が広まりやすくなった点。この2点が、アメリカでの出生前診断における全世帯の受診率を引き上げている。それでは最後に、インドにおける出生前診断の受診割合は、どうだろうか?インドでは、「プラダン・マントリ・スラクシット・マトリトヴァ・アビヤン」(※9)と呼ばれる首相の母性保護キャンペーンがインド国内で広く普及した。インドでは、妊娠後期または第2期のすべての妊婦は、医師/専門家による出産前検診を少なくとも1回は受診を推奨している。8項目の目的があり、これらをすべてパスするようになっている。生殖、母体、新生児、子供、青少年の健康(RMNCH+A)戦略に基づき、診断およびカウンセリングサービスを含む質の高い出産前ケア(ANC)の適用範囲を想定したものであるが、果たして、人口の多いインドでどこまで出産前診断が行き届いているのかはまだまだ未知の世界だ。それでも、出産前の検診にて、お腹の中の胎児がたとえば、ダウン症だった場合、あなたはその子どもを簡単に切り捨てる事ができるのか?出産前診断を通して子どもの健康状態や家族の未来を救うという考え方は単なる建前に過ぎず、私達人間に求められているのは、子どもの未来を切り捨てない人としての資質だ。

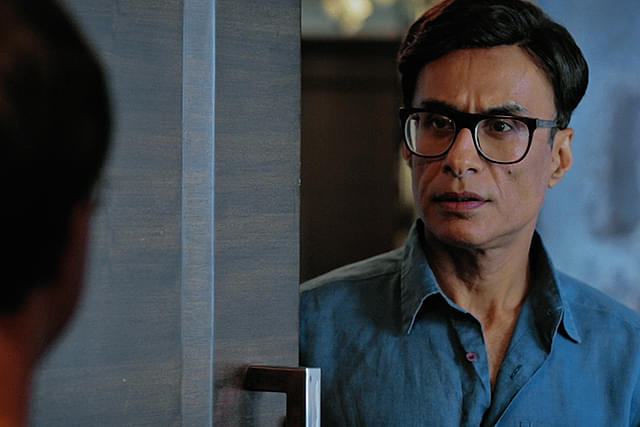

この映画を通して、最も気掛かりなのはインドにおけるダウン症患者を取り巻く環境だ。私達日本人が考える以上に、過酷な環境の中で過ごしているのが伺える。たとえば、インドにおけるダウン症患者の環境(※10)は、経済格差、医療体制、教育、社会的認識と言う要因が複雑に影響し合っている。特に、都市部と農村部、貧困層と富裕層で大きな違いが見られ、農村部に行けば行くほど、貧困層のインド人ダウン症患者の取り巻く環境は劣悪ではないかと考えられる。この課題に対して、インド政府や国、社会はどう対処しているのだろうか?まず、社会的なスティグマと差別がまだ根強く残っている。インドでは、障がいのある人に対する偏見や無理解が、現在でも依然として存在する。ダウン症患者も例外ではなく、家庭内や社会からの差別、孤立に繋がっている背景がある。しかし、障がい児の養子縁組を歓迎し、愛情を注ぐ家族も増えて来ている良い兆候も見られる。医療や健康支援体制では、まだまだ不備が見られる。ダウン症患者は心臓病、甲状腺疾患、視覚・聴覚障害など、様々な合併症を抱えている事が多いため、適切な医療が求められている。しかし、特に農村部や貧困層では、専門的な医療へのアクセスが非常に限られているのが現状だ。出産前診断も私的部門で提供されることが多く、情報不足や経済的理由から利用できない妊婦の方が多いケースがある。インドでは、彼らダウン症を患う人々には教育の機会が不足し、ダウン症児やダウン症患者の特性に配慮した教育の選択肢は少なく、特に地方では利用困難とされる。現在、世界中で求められているインクルーシブ教育は、インドではまだ広く普及しておらず、親は適切な学校探しに苦労しているのが現実だ。しかし、「Down Syndrome Federation of India (DSFI)」のような団体が療育プログラムを提供し、インクルーシブ教育の推進に取り組む姿勢を見せている。ダウン症患者を取り巻く経済格差の影響は如実に表面化しており、裕福な家庭では専門家の早期介入や専門的なサポートを受けやすい一方、貧困層では十分な支援を受けられていないのが社会的課題の一つだ。一部の研究では、居住地域(都市部か農村部か)や社会経済的地位が、ダウン症児が生まれる要因や支援に影響する可能性(※11)が示唆されている。 一方で、ポジティブな変化と進展に目を向けるのであれば、インド社会における意識向上と啓発が日夜、行われている。「世界ダウン症の日」などのイベントを通じて、ダウン症に対する社会の理解を深める取り組みが、インドでも広がりつつある。また、ソーシャルメディアなどを通じて、前向きなメッセージを発信する動きもされて来た。支援団体の活動では、DSFIをはじめとする複数の支援団体が、ダウン症のある人やその家族を支援し始めている。早期介入やセラピープログラムを提供し、親や介護者への情報提供も行っている。インド社会での法的・政策的な動きでは、近年、インド政府は障がいのある人の権利保護に向けた法整備を進めている。教育や雇用におけるインクルージョンも政策目標として掲げ、そこにはダウン症患者やダウン症児達の地位や権利も認めようとする動きが国家全体で動きつつある。インドにおけるダウン症のある人の環境は、私達日本人が思う社会的認識が動いていると言える。それでもまだ、経済的・社会的な不平等によって大きな格差が残っているのも事実だ。医療や教育へのアクセス、社会的受容といった社会的課題への解決が依然としてある一方、支援団体の活動や社会的な意識の変化により、少しずつ改善の兆しが見られる。インド社会の今後の展望としては、格差の是正とインクルーシブな社会の実現が大きな鍵となる現在。映画『アハーン』を制作したニキル・フェルワーニ監督は、あるインタビューにてダウン症の未来について、こう話す。

フェルワーニ監督:「私たちはインクルージョンについて語りますが、十分には実現できていないと思います。世界の映画を見てみると、映画製作者たちはさらに一歩踏み込んでいます。私は俳優を雇って、義肢を着けて、行動を真似しようとはしませんでした。アブリというダウン症の俳優は、演技をしたいという強い意志を持っていました。彼は演技に情熱を注ぎ、全力を尽くしたいと思っていました。彼は他の家族にとって素晴らしい手本です。特別な能力を持つ子供を持つ親の多くは、子供たちにはアブーリを見ることしかできないと思っています。彼は自分の情熱を追い求め、自分の人生を築いています。私たちの社会は、発達障害を持つ人々を恐れか同情のどちらかの目で見ますが、彼らを『普通』に』扱っていません。障害者を描いた映画は他にもありますが、私はいつもその視点が間違っていると感じていました。観客が彼らの生きる力と楽観主義を体験できるような映画を作りたかったのです。」(※13)と話す。ダウン症に限らず、障害を抱えるより多くの人々(大人も子どもも含め)がこの広い社会のどこかでスポットライトが当たる日を願いたい。日本には適材適所という言葉があるように、人にはその人にあった場所があり、仕事があり、友達がいる。人が自身の居場所を探すのではなく、社会がその人の居場所を用意できる姿勢や仕組みが必要だ。

最後に、映画『アハーン』は、ヒンディー語映画として初めてダウン症当時者が主演を務め、ムンバイを舞台にダウン症の青年アハーンの日常をストレートかつコミカルに描いたドラマだが、これを単なるダウン症を患う男性が頑張っているだけの物語とだけは捉えて欲しくない。この物語は現在、インド社会が抱える障がい者に対するインクルーシブ社会をどう受諾するのか模索している中で一石を投じた作品だ。これは、インド社会に限らず、日本や他国の国でも同じように言える事だ。どの国のどの社会でも、今早急に取り組まなければならないのがインクルーシブ社会の構築だ。それは、障がい者の世界だけでなく、障がいを持たない健常者の世界にも優しい社会を目指す取り組みであるが、その一歩がこの作品に隠れている。

映画『アハーン』は現在、公開中。

(※1)World Down Syndrome Day

21 Marchhttps://www.un.org/en/observances/down-syndrome-day#:~:text=Background,born%20with%20this%20chromosome%20disorder.(2025年10月18日)

(※2)ダウン症患者の健康と生活実態【医師監修】https://www.hiro-clinic.or.jp/nipt/actual-condition-of-down-syndrome/#:~:text=%E7%8F%BE%E5%9C%A8%E3%80%81%E5%9B%BD%E5%86%85%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%84%E3%81%A6%E3%83%80%E3%82%A6%E3%83%B3%E7%97%87%E6%82%A3%E8%80%85,%E8%AA%B2%E9%A1%8C%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%88%E3%82%8B%E3%81%A7%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86%E3%80%82(2025年10月18日)

(※3)国によってどう違う?日本と海外のNIPThttps://nipt.ne.jp/world/#:~:text=%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82-,%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E3%81%AENIPT,%E3%81%8C%E6%8E%A8%E5%A5%A8%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%20%E3%80%82(2025年10月18日)

(※4)「インドの超富裕層」は桁外れ…ダウン症のある娘との世界一周旅、飛行機での奇跡の出会いhttps://gendai.media/articles/-/132467?page=2(2025年10月20日)

(※5)新型出生前診断(NIPT)を受けるべき?メリットとデメリットを解説【医師監修】https://www.hiro-clinic.or.jp/nipt/nipt-merit/#:~:text=%E8%B3%9B%E5%90%A6%E6%A7%98%E3%80%85%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82,%E6%87%B8%E5%BF%B5%E3%81%8C%E6%8C%99%E3%81%92%E3%82%89%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82(2025年10月20日)

(※6)出生前診断を受けるべき?受けた人の割合やメリット・デメリットを解説https://naminamicl.jp/column/prenatal-testing/nipt-meritdemerit/#:~:text=%E3%82%92%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86%E3%80%82-,%E5%87%BA%E7%94%9F%E5%89%8D%E8%A8%BA%E6%96%AD%E3%82%92%E5%8F%97%E3%81%91%E3%82%8B%E4%BA%BA%E3%81%AE%E5%89%B2%E5%90%88,%E4%BA%88%E6%83%B3%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E2%80%8B%E3%80%82(2025年10月20日)

(※7)NIPT(新型出生前診断)アメリカと日本はどう違う?日本で唯一行われているNIPTもご紹介!https://cem-clinic.com/genesis/column/1535/#:~:text=%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%80%81%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%9D60%25%E3%81%AE,%E7%9A%84%E3%81%AA%E5%B7%AE%E3%81%8C%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82(2025年10月20日)

(※9)Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyanhttps://pmsma.mohfw.gov.in/about-scheme/#:~:text=Government%20Organization&text=The%20Pradhan%20Mantri%20Surakshit%20Matritva,the%209th%20of%20every%20month.(2025年10月20日)

(※10)World Down Syndrome Day: Why India is Still Failing Its Special Childrenhttps://medicircle.in/world-down-syndrome-day-why-india-is-still-failing-its-special-children#:~:text=In%20rural%20areas%2C%20expectant%20mothers,disabilities%20is%20still%20alarmingly%20low.(2025年10月21日)

(※11)ダウン症の赤ちゃんを養子にしたインド人独身男性、「ベストマザー賞」を受賞!子育てに性別は関係ないhttps://finders.me/kqFQpDE4ODk/2(2025年10月21日)

(※12)インドのデジタル革命から学ぶインクルーシブなデザインの実現https://spctrm.design/jp/demagsign/indias-inclusive-digital-revolution/(2025年10月21日)

(※13)‘The gaze wasn’t right’: director Nikhil Pherwani, of ‘Ahaan’, on the portrayal of developmental disabilities in Indian cinemahttps://www.thehindu.com/entertainment/movies/director-nikhil-pherwani-on-his-latest-film-ahaan/article34555713.ece(2025年10月21日)