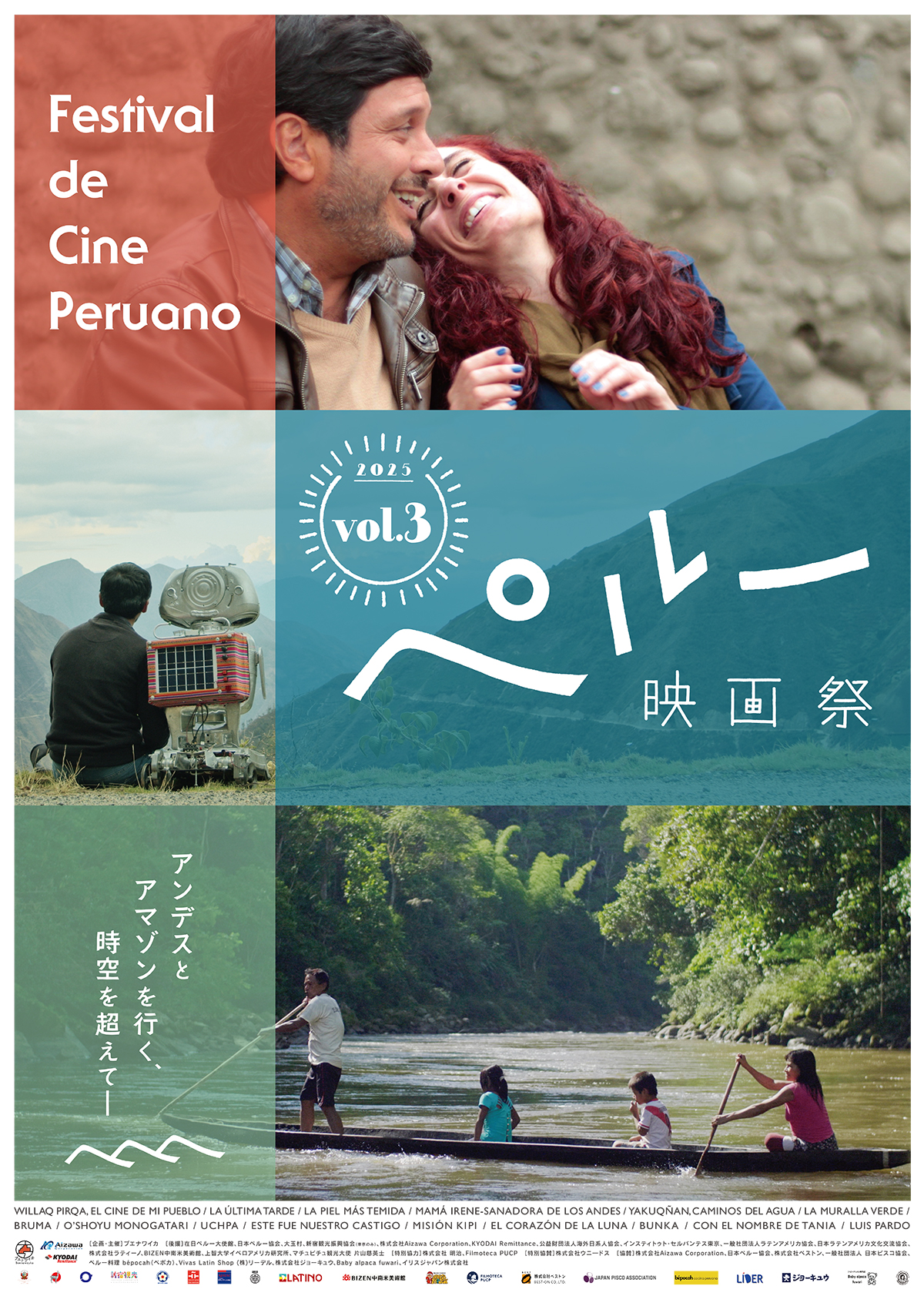

アンデスとアマゾンを行く、時空を超えて「ペルー映画祭vol.3」

\「No soy un aculturado(私は文化を失った人間ではない)」

これは、ペルー出身の文化人類学者のホセ・マリア・アルゲダスの最も有名な言葉だ。1968年のインカ・ガルシラソ・デ・ラ・ベガ賞を受賞した時のスピーチのタイトルでもあり、ペルーの混血の血統を力強く主張し、アンデスの文化的アイデンティティを捨て、純粋に西洋的なアイデンティティを受け入れる事を拒否する気持ちを象徴した有名な言説だ。

ペルーの国土は、3つの地域に分ける事ができる。異なる地形や気候の違いから、それぞれ違う顔を持つペルーの領土。まず、砂漠が広がる太平洋沿岸部の「コスタ」。次に、アンデス山脈が連なる山岳部の「シエラ」。最後に、アマゾン川流域の熱帯雨林地帯の「セルバ」の3箇所。地域により生産される農作物も異なり、多彩な文化を形成する南米の未開の地。ペルー映画祭vol.3は、アンデスとアマゾンを眺め、時空や作品の境界を超えた所に映る現存するペルー文明を追い求めた。南米ペルーから届いた多様なフィクションやドキュメンタリーを届けるペルー映画祭。ペルー映画は、ここでしか観られない。

映画『みどりの壁〈レストア版〉』

あらすじ:結婚を機に首都リマを離れ、ジャングルの開拓者となった家族の物語。入植時の苦悩や役所との対立など、若い夫婦と幼い息子の暮らしに次々とトラブルが降りかかる。ペルー社会の問題と矛盾を静かに描く。1970年に日本で初めて公開されたペルー映画。2023年の監督生誕100年を機にデジタル化。

一言レビュー:日本に暮らしていれば、体験し得ない事が山のようにあるペルーでの暮らし。たとえば、未開の地を開拓するのは、並々ならぬ苦悩と努力が必要だ。私達日本人はペルー人親子の境地に立つ事はできないが、一歩踏み込んで土地を開拓する苦悩を理解する事はできるだろう。1970年代の発展途上国だったペルーのような未開の地は現在の日本にはないが、先進国だからこその「開拓」は日常の中に潜む。新しい職場、新しい引越先、新しい学校、新しい環境など、人生の節目節目に必ず直面する不慣れな環境。ペルー人一家も慣れない環境の中、森の奥地で住処を開拓し続けた。そして、私達は毎日、自身が常に対峙する目の前の事を開拓し続けている。ペルー人家族はジャングルの中にある「みどりの壁」を越えた時、新しい国と出会えるだろう。彼らペルー人家族と同じように私達日本人は、常に日常の見えない「壁」に直面している。その壁を乗り越えた時、新しい環境での調和を経験するだろう。

映画『UCHPA/ウチュパ 再生の歌』

あらすじ:ペルーで文化功労章を受賞したことがあるケチュア語ロック&ブルースバンド「Uchpa(ウチュパ)」のリーダー、フレディ・オルティスの再会の旅を描く。警察時代の記憶からウチュパ結成の秘話を同級生やメンバーの証言で辿る。ワイノやハサミ踊りといったアンデス音楽を西洋音楽と融合し新たなサウンドが生み出される。やがて音楽は、彼自身の過去におった心の傷を癒していく。

一言レビュー:ペルーの有名なハードロック&ブルース バンドの生き様と苦悩する姿に焦点を当てたペルー発の音楽ドキュメンタリー。バンド「UCHPA/ウチュパ」は、1991年にアヤクチョで結成し、1995年にペルーでメジャーデビューしたバンド。結成した当初は、ケチュア語でニルヴァーナの楽曲をカバーしていたが、バンドが成長すると共に音楽の方向性や幅が広がり、自作曲を演奏するようになる。有名な楽曲には、

「Perú Llaqta」「Ananao」「Añas Blues」「Pitaqmi Kanki?」「Corazón Contento」「Chachaschay」「Pachamama」「Kusi Kusun」などがある。この中でもバンドにとって、最大のヒット曲となったのは「Chachaschay」。バンド創設者のフレディ・オルティス自身の半生、学生時代に経験した「光の道」(※2)(「光の道」とは、1970年代のペルーで暗躍したテロ組織もしくはペルー共産党)との戦いでの役割、そバンド結成の理由、結成前後の自身の人生について余すこと無く語る姿が印象的。私達は、ケチュア語音楽を通して紐解かれるペルー史実の表と裏を知る事になるだろう。

映画『午後の終わり』

あらすじ:<記憶:映画三部作>の1作目。元ゲリラ戦士の2人は離婚届にサインするために19年ぶりに再会する。それぞれの生活について語り合う中で、政治活動に明け暮れ愛し合った記憶をよみがえらせていく。過去と現在を結ぶ秀逸な会話劇。

一言レビュー:映画では言及されていないが、この物語に登場する中年男女の20年前の姿は、1983年に革命的社会主義党(マルクス・レーニン主義)や革命的左翼運動のフラクションを中心とする武装闘争路線を採るペルーの左翼組織が合流し、ビクトル・ポライ・カンポス(通称「ロランド司令官」)により結成されたトゥパク・アマル革命運動と呼ばれるテロ組織集団だ。活動そのものは、1983年から1998年頃まで行われた。日本では、ペルー日本大使公邸占拠事件(※3)で組織の知名度を上げ、日本の社会史でも今でも語られる一大事件として人々の記憶に残っているだろう。この組織の末期に属したであろう名も無きテロリストのその後の姿を追った作品ではあるが、2人の男女の会話からペルー社会が辿った空白の20年間が語られる。ペルー国内で結成されたテロ組織の主な結成背景には、深刻な経済格差、貧困、社会的不平等といった国内問題が深く関わっていると言われる。ペルーのテロ組織は、既存の政治・社会体制への反発から、共産主義や革命を掲げて武装闘争を開始した。ペルーでは、年代は別だが、2つのテロ組織集団が時代を台頭した。一つは先に挙げたトゥパク・アマル革命運動と1970年年頃に結成されたセンデロ・ルミノソ(Sendero Luminoso、輝かしき道)がある。どの国の社会でもテロリストのその後が語られる事はないが、日本では近年、テロ組織集団「東アジア反日武装戦線」が起こした三菱重工爆破事件で指名手配されていた桐島聡のその後の実像が明るみになったのは記憶に新しい。同テロ組織は一言で言えば、日本の大企業を「帝国主義」とみなし、海外進出企業を爆破テロの標的にする目的で活動した。でも、その実態は重工企業内における従業員による暴力や横柄な態度への告発を訴えたものであった。現代で言うパワハラ体質の大企業に物申す姿勢で迫ったのが、テロ組織集団だ。ペルーでは当時、貧困が社会問題となっており、この問題に対して国に訴えたのが上記のテロ組織だ。貧困やパワハラの社会悪は、今の世でも消える事は無い。歴史は繰り返されると言うが、テロではない方法で今の社会を変える必要はある。この作品に登場する2人の男女の姿を通して、彼らの存在が間違った選択をし続ける社会への訴求であって欲しいと願うばかりだ。

映画『Bunka-ブンカ』

あらすじ:日本人がペルーに移住してから約125年。日系人がペルー人に与えたアイデンティティへの影響は大きく、特にペルーの食文化の中に強く現れている。ペルー発祥の“日系料理”は “ニッケイ(Nikkei)”という言葉を象徴する存在となり、国際的にも高く評価されている。文化の変容を体現している人々の視点を通して、単なるフュージョンを超えて文化として根づきつつある姿を描き出す。

一言レビュー:日本の食文化としてペルーに渡り、姿かたちを変えた日系料理「ニッケイ」を通して、食の文化がペルーと日本を結ぶ。近年、日本食が世界から注目されている背景もあり、「食」が国境を越えて他国との関係性を結び、国交への足がかりにもなっている。ペルーのニッケイ料理ではないが、近年、日本の日本食が世界から注目を浴びている。日本に観光で訪れる外国人は観光地だけが目当てではなく、日本食への興味関心の度合いが高まりつつある。料理の海外進出(※4)では、文化の違いを理解する事が非常に重要となる。世界の三大料理といえば、東洋文化代表の「中華料理」、西洋文化代表の「フランス料理」、そしてイスラム文化圏代表の「トルコ料理」と言われている。古くから食材や調理法が豊富だった国から生まれたこれらの料理は、世界各地の食文化に大きな影響を与え多くの人に食されている料理だ。ただ、世界を見渡せば、日本食が世界3大料理に並ぶと言っても良いほど、今、世界各国から人気を高めている。ニッケイ料理もまた、ペルーの食文化に影響を与えたと言われているが、日本料理もまた世界中に影響を与え、この影響力が世界各国の相互理解の礎を築いている。ペルー国内でのニッケイ料理がこれと同じ立ち位置となっており、この料理が日本人や日系人、現地のペルー人の心の支えとり、絆が産まれている。現在、世界ではあらゆる国と地域で「分断」が起きているが、それぞれの国と地域の食の文化が相互の理解への第一歩になれる事を願う。映画といった映像文化に限らず、食の文化を通して、国や言語の違う世界中の私達が互いを理解し合える文化が強固に育まれる社会が必要とされている。

最後に、「ペルー映画祭vol.3」では、他に10本以上の作品がラインナップされているが、今回は会期中に人気のある『みどりの壁〈レストア版〉』『UCHPA/ウチュパ 再生の歌』『午後の終わり』『Bunka-ブンカ』の4本を紹介した。この映画祭は、単なるペルー映画の紹介に留まらず、ペルーと日本の双方の理解の名のもとに、両国の文化や外交への意思疎通の為の祭典だ。その道への第一歩が今、刻まれている。下記の「道」に関する文言は、1960年代にペルー生まれの人類学者カルロス・カスタネダが出版した博士論文『ドン・ファンの教え』の一説だ。

「私にとって、私が進むのは心のこもった道だけです。どんな道であれ、心のこもった道。それが私が進む道であり、唯一重要な試練は、その道を最後まで歩き通すことです。そして、息を切らしながら、見続け、見続け、その道を私は進むのです。(“Para mí sólo recorrer los caminos que tienen corazón, cualquier camino que tenga corazón. Por ahí yo recorro, y la única prueba que vale es atravesar todo su largo. Y por ahí yo recorro mirando, mirando, sin aliento.”)」

人類学者カルロス・カスタネダ(CARLOS CASTAÑEDA)の言葉より

「ペルー映画祭vol.3」は現在、公開中。

(※1)新しい人間関係や環境を築いていく際にどのような気持ちで臨むべきかについてhttps://naka-kokoro.com/wp/2025/06/12/%E6%96%B0%E3%81%97%E3%81%84%E4%BA%BA%E9%96%93%E9%96%A2%E4%BF%82%E3%82%84%E7%92%B0%E5%A2%83%E3%82%92%E7%AF%89%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%8F%E9%9A%9B%E3%81%AB%E3%81%A9%E3%81%AE%E3%82%88%E3%81%86/(2025年11月10日)

(※2)Abimael Guzman, Shining Path’s leader, died a year ago. The terror he unleashed on Peru lives onhttps://www.theguardian.com/world/2022/sep/11/abimael-guzman-death-shining-path-peru-one-year(2025年11月10日)

(※3)ペルー日本大使公邸占拠事件(前編)つかんでいた突入「Xデー」https://www.sankei.com/article/20190504-26EDUHO4RNM45OG6HKEFDN7FBA/6/(2025年11月15日)

(※4)海外での「日本食ブーム」の最新状況&「現地の外国人の和食への反応」まとめhttps://www.digima-japan.com/knowhow/world/6775.php(2025年11月16日)