あす、必ず前向きになれる映画『アプローズ、アプローズ! 囚人たちの大舞台』

Les Productions du Chʼtimi / ReallyLikeFilms

舞台『ゴドーを待ちながら』は、不条理劇としては、最高の演劇として今も尚、上演し続け、語られる名作だ。

一本の木の下で、二人の浮浪者が、「ゴドー」という人物を待ち続ける物語だが、そのストーリー上では一切、何も起こらない会話劇だ。

待てども待てども、会う約束をした「ゴドー」はやって来ない。

本当に、彼は存在するのか?本当に、彼が現れるのか?それは、物語が終わっても、謎は明かされない。

物語に登場する浮浪者だけでなく、読者を始め、演劇鑑賞者、作品に携わっている関係者、皆、「ゴドー」に会ったことはない。

この人物が一体何者で、どんな人物像なのか、この半世紀、誰も知らない。

これから先、半永久的に、「ゴドー」が誰なのか、判明しないだろう。

一説では、「ゴドー」が「God」で神などと言われているが、そんな有名な逸話、ここで議題として出してもまったく面白くもなんともない。

そもそも、「ゴドー」が神なのか、甚だ疑問だ。

これは、人間が都合よく解釈したご都合主義の何物でもない。

果たして、彼らは神を待っていたのか?それを知っているのは、劇作家のサミュエル・ベケットただ一人だ。

と言いつつ、彼もまた、「ゴドー」が誰なのか、判別しないまま、この世を去ったのかもしれない。

この物語は、20世紀最大の謎のヴェールに包まれた未解決事件のひとつだろう。

Les Productions du Chʼtimi / ReallyLikeFilms

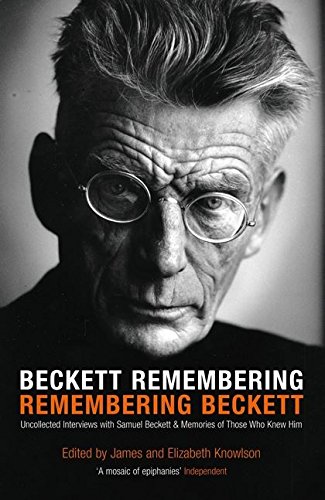

さて、本作『アプローズ、アプローズ! 囚人たちの大舞台』の作中て取り上げられている演劇『ゴドーを待ちながら』の劇作家サミュエル・ベケットの名前が登場したので、この作者についてチラッと紹介しておく。

ベケットは、フランスを代表する著名な劇作家、小説家、詩人だ。

アイルランド出身の彼は、「不条理演劇の雄」として20世紀にその名を轟かせ、彼が書いた小説においても20世紀の最重要作家の一人と目された。

ベケットは生涯において、多くの作品を残している。

彼は生涯において、約30作以上の書籍や演劇、ラジオの台本を執筆している。

その代表作には、本作が取り上げている1952年に初版された戯曲『ゴドーを待ちながら』が有名だが、その他に年代別に紹介すると

40年代には『Eleutheria(1947年)』

50年代には『Act Without Words II(1956年)』『勝負の終わり(1957年)』『All That Fall(1957年』『燠火(1957年)』『From an Abandoned Work(1958年)』『Krapp’s Last Tape(1958年)』

60年代には、『Rough for Theatre II(1960年頃)』『The Old Tune(1960年)』『Words and Music(1961年)』『しあわせな日々(1961年)』『Rough for Radio I(1961年)』『Cascando(1962年)』『芝居(1963年)』『Eh Joe(1965年)』『Act Without Words I(1965年)』『Come and Go(1966年) 』『オー!カルカッタ!(1969年)』『息(1969年)』

70年代には、『Not I(1972年)』『Footfalls(1975年)』『That Time(1975年)』『Ghost Trio(1975年)』『… but the clouds …(1976年)』『Rough for Theatre I(1979年)』『A Piece of Monologue(1979年)』

80年代には、『Ohio Impromptu(1980年)』『Rockaby and Other Works(1981年)』『クアッド(1981年)』『Nacht und Träume(1982年)』『Catastrophe(1982年)』『What Where(1983年)』『Worstward Ho(1983年)』と、ここで紹介したのは極一部であろう。

他にも、多くの作品を世に送り出しているベケット自身、70年代から80年代にかけて、多くの作品を執筆している。その根底には、1940年代の彼の文筆スタイルが、後の作品にまで影響を与えているのだろう。彼は、(※1)40年代のベケットにおいては、表現媒体への鋭い意識としての<メディア的思考>が根底にあり、それがもたらす<切断>という制作の原理が、具体的にはさまざまな形で展開され、一貫した探究を形成することになるのである。と40年代のベケットを分析しているが、執筆表現に対して、ある種の探求が、若い頃から繰り返し、行われてきたのだろう。そんなサミュエル・ベケットにもまた、多くの名言、格言が残されている。

(※2)“We are all born mad. Some remain so.”

「私たちは皆怒りながら誕生した。そう残されているのです。」

“Dance first. Think later. It’s the natural order.”

「まず、最初に踊ります。後で考えましょう。それは自然な秩序です。」

“All of old. Nothing else ever. Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better.”

「すべてが古い。他に何もない。挑戦したことはある。今まで失敗してきました。どんなに挑戦しても、必ず失敗は繰り返します。上手に失敗します。」

“You’re on Earth. There’s no cure for that.”

「あなたは地球上にいます。その治療法はありません。」

“The tears of the world are a constant quantity. For each one who begins to weep somewhere else another stops. The same is true of the laugh.”

「世界の涙は一定量です。どこかで泣き始めると、今度は別の人の涙が止まります。同じことが笑いにも当てはまります。」

(※3)“Quand on est dans la merde jusqu’au cou, il ne reste plus qu’à chanter.”

「あなたが深い戯言にいる最中、あなたがしないといけないのは歌うことだけ。」

“Se donner du mal pour les petites choses, c’est parvenir aux grandes, avec le temps.”

「小さなことのために長々と努力することは、時間内に大きなことを達成するためです。」

“On ne peut pas tout avoir, je l’ai souvent remarqué.”

「あなたはすべてを持つことはできない。私はしばしば言い続けています。」

“Se taire et écouter, pas un être sur cent n’en est capable, ne conçoit même ce que cela signifie.”

「沈黙して耳を傾ける事は、100人に1人ができるわけではなく、それが何を意味するのかさえ理解していません。」

“Réfléchir, c’est à dire à écouter plus fort.”

「反省すること、つまり大声で聞くことです。」

英語、フランス語で数多くの名言を残すベケットのこの言葉たちは、すべて戯曲や小説の中にある。

物語に乗せて、作家ベケットは、世の中に問うている。

言葉を通して、世間に訴え掛けているのだろう。言葉の持つ力を知っているベケットだからこそ、自身の作品に込めた言語への探求は作家活動における最重要事項だったのだろう。

Les Productions du Chʼtimi / ReallyLikeFilms

そんなサミュエル・ベケットが書いた戯曲『ゴドーを待ちながら』を題材にした本作『アプローズ、アプローズ! 囚人たちの大舞台』は、スウェーデン出身の俳優ヤン・ジョンソンが1985年に自身が実際に体験した話をベースにした実話ものだ。

ヤン・ジョンソン(Jan Erik Wilhelm AugustJönson)は、スウェーデンのマルメー出身の元俳優だ。現在は、劇場主という情報もある。

彼は21歳からの3年間(1968年から1971年の間)、Dramatens Elevskola(いわゆる、スウェーデンの演劇学校)1787年にグスタフ3世によって設立されている。

様々な理由で1964年にStatens Scenskolaとして分離されている。

名前の変更は、1986年に行われている。この学校名が変わった大きな要因の一つは、生徒数の増加が挙げられており、Dramatens ElevskolaはDramaten(正式には王立ドラマ劇場)と密接な関係があったが、上記の問題が原因として分離され、新たに1960年代と70年代にストックホルムの「州立演劇学校」となるものを設立し、後にその名前をストックホルムの演劇アカデミーに再度、変更している。

60年代の大きな変革を担ったのが、日本でも著名な巨匠イングマール・ベルイマンだ。彼はこの時期、Dramatens Elevskolaの学長に就任していた。

そんなスウェーデンの由緒正しき演劇学校で自身の演技に磨きをかけたヤン・ジョンソンは卒業後、1980年までDramatenに籍を置いた。

80年以降の彼はフリーランスの俳優としてスウェーデン国内で活躍していた。

彼はスウェーデンを代表する俳優として映画では、『Hallo Baby(1976年)』映画『Kejsaren(1979年)』TV映画では、『Hotet mot Anna Anderssons liv(1975年)』TV映画『Den Jäktade(1976年)』TV映画『Misantropen(1979年)』TV映画『Frövi Nästa(1985年)』TVミニ・シリーズでは、『Ärligablåögon(1977年)』TVミニ・シリーズ『Furstespegel(1986年)』と、70年代80年代を中心として活躍していた。

1985年、刑務所管理者の支援により、囚人達と共にヤン・ジョンソンはスウェーデンのいくつかの劇場で演劇『ゴドーを待ちながら』を上演することが許可される。

彼らの初演に際し、観客は俳優に勝利を与えた。

しかし、ヨーテボリで予定されていた2回目の公演では、5人の囚人が逃亡し、演劇を行うことができなかったという。

本作『アプローズ、アプローズ! 囚人たちの大舞台』は、この時の経験が基になっている。ヤン・ジョンソンとサミュエル・ベケットは、この件を通して、交流を深めたという。

2006年には、彼らについての書籍が海外で刊行されている。

英語か、スウェーデン語でか書かれた本だが、Amazonでは5000円程度で購入可能なので、今回本作を通して、この書籍に触れてみるのも一考かもしれない。

Les Productions du Chʼtimi / ReallyLikeFilms

また本作を監督したのは、エマニュエル・クールコルというフランスでは、俳優を中心として、監督、脚本なども担当するマルチな人物だ。

元々は、法学部に進学していた彼だったが、アンジェ音楽院で演劇に出会い、それに魅了された結果、演劇の道へ進路を変える。

クールコルの最初の活動は、1991年にフランスで公開されたパスカル・トマ監督(国内では『夫たち、妻たち、恋人たち(1989年)』『アガサ・クリスティーの奥さまは名探偵(2005年)』『ゼロ時間の謎(2007年)』などで知名度がある)の作品『La Pagaille(混乱)』というコメディ作品が、映画俳優としての一歩だ。

その後、スイスの映画監督Jean-François Amiguetの93年の作品『L’Écrivain Public』にてドライバー役という端役を演じる。

キャリアを次々と更新し、Francis VeberやLaurent Bouhnik、Philippe Lioretの作品に立て続けに出演する。

特に、2001年の映画『マドモワゼル』を製作したフィリップ・リオレ監督とウマが合ったのか、この後彼の3本の映画『灯台守の恋(2005年)』『君を想って海をゆく(2009年)』『Toutes Nos Envies(2011年)』に脚本家として作品に名を残している。

また監督では、およそ10年前の2012年に『Géraldinejet’aime』という短編映画で、ディレクターとしてデビューしている。

本作を製作する前にも、『Cessez-le-feu(2016年)』や『Je Boxe Les Mots(2021)』というドキュメンタリーも製作している。

映画『アプローズ、アプローズ! 囚人たちの大舞台(Un Triomphe)』は、2020年度のカンヌ映画祭で選ばれた本作は、Angoulême Francophone Film Festival(アングレーム・フランス語圏映画祭)でValoisdu Publicを、第33回ヨーロッパシネマアワードでは、ベストコメディ・オブ・ザ・イヤーを受賞している。

また、今年2022年には新作『En fanfare』が、フランス国内で上映予定だ。

そんな今、仏で飛ぶ鳥の勢いで作品を発表し続けているエマニュエル・クールコルは、本作について、こう話している。

「この映画が、刑務所での文化活動に取り組むよう省に刺激を与えることを願っている」

また、本作がどのようにして生まれ、製作に着手したのか聞かれ、このように述べている。

「数年前、プロデューサーのマーク・ボルデュールが、スウェーデンの刑務所で受刑者と一緒に「ゴドーを待ちながら」を演じた舞台ディレクターのヤン・ジョンソンについてのドキュメンタリーを見せてくれました。ショーは、ヨーテボリのロイヤルシアターでの息を呑むようなフィナーレまでツアーに出たという大成功でした。彼は私に言った、「これは多分あなたのための話では?」私は現代のフランスの転置について考え始めました。ベケットのプレーは一見少し乾燥しているように見えたので、アクションを別のフィールドに移動するべきではありませんか?音楽?曲?ダンス?または、なぜ女性の囚人を特集しませんか?いずれにせよ、1980年代のスウェーデンの刑務所環境は今日のフランスの刑務所から遠く離れていたため、すべてを再発明する必要がありました。そして私は、この主題について書くために、私はキャスティングと演出を先取りしなければならないことに気づきました。即興の余地を残しながら、リハーサルを撮影する作業方法を想像してみてください。脚本家として、どうすればいいのかわからなかったので、考えてみたら、多かれ少なかれプロジェクトは保留になりました。マークは私に言った。「あなたは時間をかけてもらって、大丈夫です。私はあなたのためなら、待ちます。」2016年、私は「Cessez-le-Feu」を監督した後、本作製作に再度、着手しました。今回は作家と監督の両方を務めました。私は脚本について考える時間がありました。そして私はそれを刺激した出来事にずっと忠実であり続けながら、プロジェクトに戻ることを提案しました。」

本作が、正式に誕生するまでには、相当の時間を要したことが、監督自身の口からの発言を通して、よく理解することができる。

その上、85年に実際に起きた出来事を、現代のフランスに置き換えて、考えようとしたという口述にも、注目したい。

脚本を書く上で、どれだけ古い物語でも、現代のストーリーとして昇華させる必要がある中、クールコル監督も何とか、ヤン・ジョンソンの実体験を今目の前の話として再構築しようと試みている。

そうでないと、作品を製作しても、それは単なる寓話にしかならない。

現実味を帯びさせることで、作品により説得性を持たせようと、クールコル監督は考えたのだろう。

しかし、ヤン・ジョンソンの物語は、ヤン・ジョンソンの物語にしかならず、それをフランスの話にすることはできないと、そう述べているようにも聞こえる。

作品へのアプローチをいかに大切にしていたのか、実によく分かるインタビューだ。

Les Productions du Chʼtimi / ReallyLikeFilms

また、本作に主演したカド・メラッドは、アルジェリア出身のフランスを拠点に活躍する俳優だ。

彼は20代前半から中頃までは、百科事典の訪問販売員をしていたようだ。

また、ロックバンドを組み、ボーカリスト兼ドラマーとして活動していたようだ。

その時の活動が、ジゴロ・ブラザーズの一団と一緒にクラブ・メッドテラネのステージに上がるきっかけに繋がっている。

20代の頃から、カド・メラッドは芸能活動を始めているようだ。

その後、大きな転機となったのは、1991年、彼が27歳の頃だ。パリにあるロック・ラジオ局「OüiFM」に出入りし始めた頃、オリヴィエ・バルーという人物と出会う。

メラッドは、バルーとコンビを組み、カド・エ・オリヴィエというお笑いコンビを組んで、90年代はフランスのコメディアンとしてその時代を過ごしたようだ。

カド・メラッドが本格的に、役者として映画に出演し始めたのは、恐らく2001年のDominique Farrugia監督が製作した映画『La Stratégie de l’échec』からだ。

そこから国内外で商業的な成功を収めたクリストフ・バラティエ監督による2014年公開の映画『コーラス』のシャベール役で注目を集めている。

この作品を境に、彼はフランスでは欠かせない役者として一定の地位を保っている。

近年では、映画『バレッツ(2010年)』映画『オーケストラ・クラス(2017年)』映画『クイーンズ・オブ・フィールド(2021年)』など、主役級か、それに準ずる役柄の作品が、国内外で広く配給、公開されている。

また、若手の映画監督Zoran Boukhermaが製作する映画『L’Année du Requin(2022年)』に主演しているが、この作品が今後フランスで公開を予定している。

フランス本国では、今最も人気の高いカド・メラッド。彼は、プロジェクトのどこに惹かれたか、こう話している。

「まず、スクリプトを読みました。フランスには優れた脚本家がいますが、自分自身を簡単に想像できる重要な役割を持った、上手書かれた映画のスクリプトの場合、それほど多くはありません。脚本の終わりは本当に感動しました。本当にハッピーエンドかどうかはわかりませんが、良いエンディングです!エマニュエル・クールコルに会ったときは、まだ撮影日が決まってなく、色々なことに取り組んでいたので、彼が私を期待していないのではないかと心配していました。また、実話に触発されて、映画に別のエピソードを盛り込むことも本当に気に入りました。それはただの良い話ではなく、実際に起こった話です!エンド・クレジットに主人公となった本人の写真が公開されているのには、本当に感動的しました。ちなみに、ヤン・ジョンソンにはお会いしました。まあ、私はこのプロジェクトにあった息と劇団のアイデアも好きでした。私は、各俳優が自分自身を認識できるこの小さな男になりきりたかったのです。いずれにせよ、あなたは生きるために一生懸命働かなければなりません。エティエンヌの性格は、刑務所での仕事を受け入れますが、少し制約があり、自分の時間を働かなければならないと自分に言い聞かせています。この場合、間欠的に生きる俳優がたくさんいます。」

と、作品が撮影される前のスクリプトの段階から、カド・メラッドは本作に魅了された、と話している。

映画業界には、多くのスクリプトが存在するが、そのほとんど日の目を見ず、残念ながら、淘汰されている。

また、人を感動させる脚本と出会うことは、そうそう珍しい。

本作はスクリプトの段階から、その可能性に秘めた潜在的な要素が、シナリオに潜んでいたのだろう。

それは、監督兼脚本家のエマニュエル・クールコルのなせる技なのかもしれない。

Les Productions du Chʼtimi / ReallyLikeFilms

最後に、本作『アプローズ、アプローズ! 囚人たちの大舞台』が題材にしている舞台『ゴドーを待ちながら』は、一体何を待っているのかは、先にも述べたように世紀の謎のままだ。

ゴドーとは、一体誰なのか?本当に、この人物は存在しているのか?

それは、誰にも分からない。永遠の謎であることは、周知の事実だろう。

ただ、この舞台が上演されてから、今の時代まで囁かれている一説がある。

それは、「ゴドー」とは「God」。

ベケットの戯曲に登場する浮浪者は、「神」を待っているという説が、至極一般的である。

ただここでは、この議論は机上の空論に過ぎないと思っている。

では、「ゴドー」とは一体、誰なのか?

それは、本作の原題『Un Triomphe』や邦題『アプローズ、アプローズ! 囚人たちの大舞台』で、すべてが表現されている。

フランス語のタイトル『Un Triomphe』の「Triomphe」には、「勝利、成功」という意味がある。

また、邦題『アプローズ…』の「アプローズ」を英語に変換すると「Applause」となり、この単語の意味は「喝采、拍手」となる。

演劇『ゴドーを待ちながら』の「ゴドー」は、「神」ではなく、明日を生きる「希望」そのものなのだ。

本作に登場する囚人も、『ゴドーを待ちながら』の主人公の浮浪者も皆、社会の底辺に生きる人間だ。

彼らや彼らだけでなく、富裕層も、貧困層も皆、人間だ。

人は何かしらの前向きな出来事を待ちながら、今を生きている。

囚人達や浮浪者は、社会の片隅のどうしようもない人間かもしれないが、人は皆、自身を納得させる「勝利や成功」、人から尊敬される「拍手喝采」を待ち望む。

本作『アプローズ、アプローズ! 囚人たちの大舞台』には、明日に生きるための希望が込められた、前向きな誠意がこもる。

目には見えない「神」とは、明日を生きるポジティブな「可能性」を指している事を、本作は言及している。

映画『アプローズ、アプローズ! 囚人たちの大舞台』は、本日7月29日(金)より関西では、大阪府のシネ・リーブル梅田、なんばパークスシネマ、MOVIX堺、京都府のアップリンク京都にて上映開始。また、兵庫県のシネ・リーブル神戸は、8月12日(金)より上映開始。全国、順次公開予定。

(※1)サミュエル・ベケットの<切断>の詩学――1940年代における<メディア的思考>――https://www.l.u-tokyo.ac.jp/postgraduate/database/2010/842.html(2022年7月29日)

(※2)Samuel Beckett Quoteshttps://www.goodreads.com/author/quotes/1433597.Samuel_Baeckett(2022年7月29日)

(※3)SAMUEL BECKETT A DIT…http://evene.lefigaro.fr/citations/samuel-beckett(2022年7月29日)

(※4)Interview / Emmanuel Courcol pour « Un Triomphe »https://bullesdeculture.com/cinema-film-un-triomphe-interview-emmanuel-courcol/(2022年7月29日)

(※5)Emmanuel Courcol: “As long as there is some humanity, a ray of light is always possible”https://filmtalk.org/2021/09/01/emmanuel-courcol/(2022年7月29日)

(※6)Un triomphe : Entretien avec Kad Meradhttps://www.lequotidienducinema.com/interviews/un-triomphe-entretien-avec-kad-merad/(2022年7月29日)