あの日、海に沈んだのは日本の未来だったドキュメンタリー映画『満天の星』

終戦80年を迎える今の日本に足りないものは、あの日あの時、あの時代に起きた事実を後世に伝え忘れている事だ。多くの事件、多くの人々、多くの人の叫びが過去という遠い彼方に置き去りにされて、起きた事実を無いものにしようとしている。21世紀に生きる若者たちは、20世紀に起きた悲しみの連鎖を知る由もなく、その当時に生きた若者達や子ども達の慟哭の叫喚に耳を傾け、事実を知るきっかけを大人達から与えられていない。80年前に海の藻屑へと飲み込まれた幼き命の魂は、深く黒く濁った海中に捕らえられている。私達は、一日でも早く、一人でも早く、子ども達の魂を救わなければならない。社会からも、国家からも、時代からも取り残され、抹消されてしまった多くの命の破片を私達の両手で掬い取り救い出さなければならない。時代に隠蔽された対馬丸事件は、今でも人々の心に影を落とし、忘れられない記憶の一つとして生き残った人々の心に刻まれているのだろう。ドキュメンタリー映画『満天の星』は、一夜にして784人の子どもたちが命を落とした戦時下最大の学童死亡事件、対馬丸事件を数々の証言などから検証するドキュメンタリー。アメリカ軍による襲撃沈没事故で命を奪われた子ども達の魂は、今でも遠い海の彼方の最深部で未来の光を待っているに違いない。今を生きる私達に課せられた課題は、子ども達の魂に一筋の光を届ける事だろう。

第二次世界大戦下における学童達の集団疎開は、日本中の至る所で行われた。疎開や集団疎開が初めて国家の政策として発表されたのは、1943年12月10日の事だ。文部省は、学童の縁故疎開促進を発表。疎開の歴史として最初期とされるものは、1941年11月20日、芦田均議員が空襲の危険がある東京・大阪で子供を事前に避難させることを推奨。これが、集団疎開の始まりの一つだろう。集団疎開は、悲しい事ばかりではなく、前向きな出来事もあった。当時の新聞「新岩手日報」の切り抜きには、「東京都の国民学校の児童94人は1945年5月20日、旧黒石村(奥州市)の正法寺に疎開した。新岩手日報は、地元住民と子どもたちが歓迎した様子を詳報した。児童は1次疎開先だった千葉県君津から岩手県へ。20時間列車に揺られ水沢駅に到着。「すし詰め」 状態のバスで正法寺へ向かった。 疲れの色は濃かったが、おむすびを食べて元気に。車内では正法寺に伝わる文福茶釜の話に歓声を上げた。 村人は働く手を休め「ようこそ」と手を振った。地元の子どもたちは村境まで迎えた。寺に到着後の受け入れ式で代表の子は「諸君は何度も空爆を受けているのに僕たちはまだ1回も敵機を見たことがない。ゆっくり勉強できます。戦いは断じて勝たねばなりません」と泣きながら歓迎の言葉を述べた。疎開児童は、村の女性たちがこしらえた、おいしいお団子をもらい、目を丸くしてはしゃいだ。」(※1)と当時、報道された。大人も子どもも協力して、終戦間近の日本を支えた背景が伺える。その一方で、対馬丸事件のように小さいながらも悲しい出来事も日本の至る所で起きていた。疎開先での親に会えない寂しさ、食糧不足による空腹のひもじさ、子ども達は皆、押し寄せる寄る辺のない感情に押し潰されながらも、疎開先の生活に馴染もうとしたのだろう。それは、教師や寮母といった大人達も一緒で疎開して来た子ども達とどう向き合うか苦労したに違いない。当時を振り返る報道を一部抜粋すると、「生活は配給頼り。供出があり、農村部の丹波地域も食料事情は厳しかったため、食べ盛りの子が地元の子以上に空腹を抱えながら過ごした。親に会えない寂しさも募り、疎開生活はつらいものだった。また、家庭と学校で分かれていた生活と教育を一身に引き受ける職員や寮母の苦悩は非常に大きかった。」(※2)と当時の大人も子どもも持っていたやるせない感情が文面から滲みでている。

「ご飯は茶わんの底が透けるほどしか盛られず、肉や魚は一切出ない。夜になると、空腹と家族恋しさですすり泣く子どもの声が聞こえた。同級生の体もむしばんだ。仲の良い友達が床に伏せり、起きられなくなった。先生らに担架で運び出され、二度と会えなかった。「東京に早く帰りたいよ」。友が絞り出すか細い声が今も耳から離れない。空腹に苛さいなまれた末、アブラゼミを焼いて恐る恐る口にした。福島・会津の温泉旅館に身を寄せた。疎開先での暮らしを忘れない。アブラゼミに目を付けたのは手で簡単に捕まえられるから。当時は7歳で国民学校2年生。育ち盛りの子どもにとって食料不足はつらく、「腹を満たすことだけ考えていた」。」(※3)と、戦時中の苦しい生活の背景が、少しでも伺い知る事が大切だ。当時の移住した先の集団疎開生活は、非常に過酷な暮らしを強いられていたのだろう。

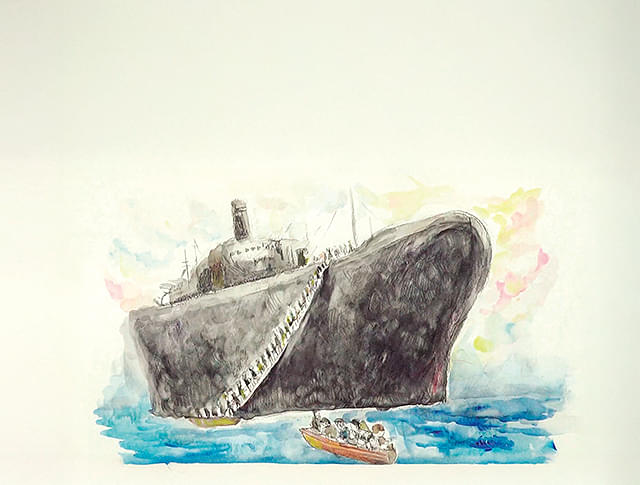

対馬丸事件は、多くの児童が田舎へ集団疎開していた第二次世界大戦末期に起きた疎開中に起きた悲しい出来事だ。太平洋戦争中の1944年8月22日、沖縄からの学童らを乗せた疎開船「対馬丸」が米潜水艦の魚雷攻撃を受けて沈没し、784人の子どもを含む1,484人が死亡した悲劇的な事件(※4)。現在は、沖縄戦の悲劇を象徴する出来事として語り継がれており、対馬丸記念会や対馬丸記念館を通じて平和と命の尊さについて学ぶ活動が行われている。事件の悲しさや酷さは、代々語り継がれて来たのだろうが、当時対馬丸に乗った子ども達の様子を知る者は少なくなっているだろう。『日本郵船戦時船史』の一部を抜粋して、少しでも当時の子ども達の気持ちに触れたいと思う。「児童たちの対馬丸船内での様子はさまざまで、「まるで修学旅行でも行くかのように」、甲板に出て和浦丸を眺めたり、「先生、ヤマトに行くと雪が見られるでしょう」とまだ見ぬ雪に思いをはせる者、船酔いになるも一晩で回復した者、一晩中寝ずに騒いだ者などもいた。手空きの対馬丸乗組員も児童たちとつきあい、「戦争の話や、前に遭難して助かった話などをした」(『日本郵船戦時船史』上の頁808より)とあり、その先に起きる未来の悲劇の影は微塵も感じられず、記述のように沖縄の児童は修学旅行にでも出かけるような様子であったと記録が残っている。「西沢船長は「総員退船」を令し、引率教師はなかなか起きない児童を蹴っ飛ばしてまで起こし、何名かの対馬丸乗組員とともに梯子を登らせようとしたが上手くいかず、何人かは梯子を踏みはずして下に転落する有様であった。脱出した者の中にも舷側が高すぎたため、恐怖から海に飛び降りることができなかった者が大勢おり、対馬丸の乗組員は何人かの児童をブルワークから引き離して海に放り投げた。一方、配られた救命胴衣が大きすぎたことでうまく使いこなせず溺れた児童もいた。煙突の方を見れば、児童を背負った女性が4名から5名ばかり登っていたが、煙突の崩落とともに海中に転落した(『日本郵船戦時船史』上の頁810より)。」とあり、当時の船上での混乱の様子が記されている。また、対馬丸事件で生き残った児童はわずかに59名だった。関連資料によっては60人とされることもある。対馬丸の生存率(※5)は学童7%、一般(疎開者)14%、軍人48%、船員72%とする資料が残っている。対馬丸事件だけが悲劇ではなく、他にも疎開船が攻撃された記録が残っている。皆さんは、「三船殉難事件」(※6)をご存知だろうか?第二次世界大戦終戦後の1945年8月22日、北海道留萌沖の海上で樺太からの疎開者を主体とする日本の緊急疎開船3隻がソ連軍の潜水艦からの攻撃を受け、小笠原丸と泰東丸が沈没して1,708名以上が犠牲となった事件を指す。死者1,558人、行方不明150人とされる。樺太から引き揚げてきた多くの人々が犠牲となり、中には子どもも多く含まれていたと記録されている(※7)。多くの子ども達が犠牲となり、その数1700人以上の命(※8)が絶たれた。悲劇は、何度も繰り返され、その都度、多くの子どもが事件事故に巻き込まれる。子ども達の命、子ども達の生活、子ども達の未来をどう守って行くのか、今を生きる私達大人の課題だ。今も続くウクライナ戦争での子ども達が戦争の犠牲(※9)に遭っている。それは、ガザ地区問題も同じだ。多くの子ども達が、子どもらしい時間を奪われ、学校が砲撃に遭い、命を落とす子ども達が後を絶たない。この問題は、今も昔も変わらない。罪のない弱者や子どもが犠牲となり、戦争は何も残さない。残るのは、家族や大切な人を亡くした底無しの悲しみだけだ。ドキュメンタリー映画『満天の星』を制作した葦澤恒さんと寿大聡さんの両監督は、あるインタビューにて本作の制作経緯について、こう話す。

寿大聡監督:「私が幼い頃、祖父は当時の話を全くしなくて、中学3年生の時に改めて聞いた時、初めて口にしてくれました。私の通う中学校の全校生徒とほぼ同じ人数の子どもたちが、瞬く間に亡くなったのだと知った時の衝撃は、今でも忘れられません。そんな祖父の話から、この事件の真相を突き止めたいと、3年前から撮影を始めました。大人が始めた戦争なのに、何も知らない子どもたちが必ず巻き込まれている。対馬丸の時から何も変わっていません。今を生きる人に“戦争が別世界の出来事”になっていないか、という問いを立ててもらいたいと思って“今の戦争”を描きました」

葦澤恒監督:「寿大さんから話を聞いて、『こんな大きな事件、なんで知らないんだろう』という心境になりました。大勢の子どもばかりが犠牲になるなんてありえないですよ。溺れていくことを想像するだけでも恐ろしい。この事実を次の世代に伝えないといけない。どう伝えていくかに大きな意義があると感じました。これまで映像の力を信じて仕事をする中で、改めて日本のあるべき姿や平和と向き合わなければならないという気持ちが膨らんでいました。そんな時に対馬丸事件を描くことができた。見てくださった方には『平和のために今の自分は何ができるのか』を少しでも考えてもらえたら本望です。」(※10)と話す。最も近しい親族の実体験から事件の真相に迫ろうとした姿勢について、私達は戦争との向き合い方を学ぶだろう。戦争は、今も昔も変わりはなく、過去に起きた出来事と遠い存在として感じるのではなく、私達の生活の目の前で今も起きていると自覚する必要がある。犠牲になるのはいつも、力を持たない高齢者や子ども達といった弱者側に生きる人々だ。

最後に、ドキュメンタリー映画『満天の星』は、一夜にして784人の子どもたちが命を落とした戦時下最大の学童死亡事件、対馬丸事件を数々の証言などから検証するドキュメンタリーだが、歴史の闇に葬り去られた事実は他にもたくさんある。私達は、その事実に一つ一つ光を当てる必要がある。それは、その光とは史実に対する気づきや関心が犠牲になった子ども達の霊魂を鎮める希望となる。命を奪われた子ども達の魂は、今でも遠い海の彼方の最深部で未来の光を待っている。今を生きる私達に課せられた課題は、子ども達の魂に一筋の光を届ける事。今でも海の彼方から当時の子ども達の悲痛の叫びが聞こえて来そうだ。慟哭にも似た無念の嘆きが、80年の時を経て、私達の心に突き刺さる。

ドキュメンタリー映画『満天の星』は現在、全国の劇場にて公開中。

(※1)集団疎開、お団子で歓迎 東京 から旧黒石村 (奥州市)へ 前向き表現並ぶ 戦時下の新岩手日報https://www.iwate-np.co.jp/article/2025/5/20/183442(2025年8月29日)

(※2)寂しさとひもじさ 農村へ「学童疎開」の歴史たどる カエル「3匹までは美味」/兵庫・丹波市https://news.yahoo.co.jp/articles/d21244b3f7b33b80d9b6f56f9b0fc9a05ef62aa5?page=2(2025年8月29日)

(※3)ご飯は茶わんの底が透けるほどの量、「腹を満たすことだけ考え」焼いたアブラゼミ…「集団疎開」今も脳裏にhttps://www.yomiuri.co.jp/sengo/20250826-OYT1T50087/(2025年8月29日)

(※4)あの日の沖縄 1944年8月22日 学童疎開船「対馬丸」が撃沈されるhttps://www.archives.pref.okinawa.jp/news/that_day/4745(2025年8月29日)

(※5)撃沈から72年「対馬丸の悲劇」を深く知るQ&A「子どもら約1500人が死亡」史実に何を学ぶかhttps://toyokeizai.net/articles/-/132116(2025年8月29日)

(※6)「助けて!」北の海に響いた子供の絶叫、千切れた手足はカマス袋に…「北海道にたどり着けなかった」人々を襲った「不条理な暴力」https://bunshun.jp/articles/-/47718?page=3(2025年8月29日)

(※7)“終戦”後に民間人が…北と南の海で起きた二つの悲劇https://www.yomiuri.co.jp/column/japanesehistory/20210808-OYT8T50020/(2025年8月29日)

(※8)血で染まった甲板、母親の目の前で冷たい海に消えた子供たち…1700人もの命はなぜ奪われてしまったのか 「大東亜戦争の事件簿」三船殉難事件https://bunshun.jp/articles/-/47721?page=1(2025年8月29日)

(※9)【ウクライナ危機】 学校への攻撃で子どもたちの命と未来が危機にhttps://www.savechildren.or.jp/sp/news/index.php?d=3850(2025年8月29日)

(※10)〈インタビュー〉 ドキュメンタリー映画「満天の星」 監督:葦澤恒さん 監督・出演:寿大聡さんhttps://www.seikyoonline.com/article/6680BC45EEF38A8F226B71DB41C5AB57(2025年8月29日)