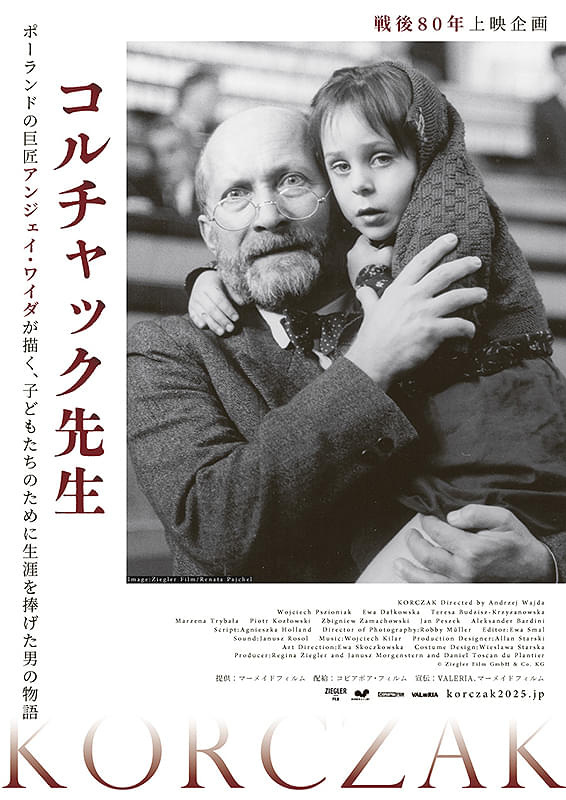

ユダヤ人孤児の救済に奔走した医師の姿を描く映画『コルチャック先生』

第二次世界大戦終結から80年が経とうとしている2025年現在、私達は80年前の世界で起きていた戦争の事実を想像する事はできない。激しい爆撃の音、犠牲に遭う市民達、迫害される人々、食べるものもなく誰もがひもじい思いをしていた1940年代。戦争という人類史上最悪の人災に巻き込まれたのは、物言えぬ子ども達だ。両親のどちらかの片方が空襲で亡くなるか、親のどちらもが亡くなった子ども達は、戦争孤児として街をさまよった。住む場所や食べるものを求めて盗みを働き、犯罪に手を染める幼子達が後を絶たなかった。第二次世界大戦後の日本では、戦争孤児、特に戦災孤児が多数発生した。空襲や海外からの引き揚げの過程で親を失った子ども達。中には、餓死や凍死する子どももいた。当時の厚生省(現・厚生労働省)の発表では、戦後1948年2月1日時点で全国で12万3511人の戦争孤児(※1)が確認されている。また、第二次世界大戦における海外の戦争孤児の正確な人数は資料によって異なるが、一般的に戦後の混乱と引き揚げの過程で、日本と同じように多くの子ども達が両親を失い、孤児となっている。特に、日本を初め、中国、ソ連、ドイツなど、戦禍が大きかった国では多くの孤児が発生した。具体的な人数は、正確には把握されていない。映画『コルチャック先生』は、子どもたちのために生涯を捧げたユダヤ系ポーランド人の教育者・児童文学者・小児科医ヤヌシュ・コルチャックの半生を描いた人道支援ドラマだ。第二次世界大戦当時のポーランドを舞台にした本作ではあるが、当時のポーランドにおける戦争孤児の数は、約200万人だったと推定されている。この数字は、ポーランドが戦争で被った甚大な人的被害の一部として認識され、特に子供たちの犠牲は深刻だった。小児科医ヤヌシュ・コルチャック氏の支援は、世界的に見ても歴史的に見ても、賞賛すべき物語ではあるが、実は日本とポーランドには、この戦争孤児に巡る深いドラマと歴史がある。第二次世界大戦ではなく、第一次世界大戦の話になるが、過去に日本はこの時期に戦争孤児となった760人程のポーランド人の子ども達(※2)を救っている。このような観点からでも、コルチャック医師が子ども達に行った支援が、今を生きる私達と近い何かを感じられるだろう。

戦後80年の現在、ロシア・ウクライナ戦争を初め世界では至る所で戦争が起きている。シリア内戦、パレスチナとイスラエルのガザ地区問題。またアフガニスタン、イエメン。アフリカではソマリア、コンゴ民主共和国、南スーダン。東南アジアでは、ミャンマーやフィリピンなど、多くの国と地域で今でも大なり小なり国際的政治的な摩擦が原因で戦争が勃発している。現在、コルチャック先生のように第二次世界大戦において活躍した個人の人道支援活動家はほとんど聞かれないが、その代わり、世界的にネットワークが発達した結果、多くの人道支援活動の団体が立ち上げられている。普段、私達が生活している中でもよく耳にする団体名には、ユニセフ (UNICEF)、ワールド・ビジョン (World Vision)、セーブ・ザ・チルドレン (Save the Children)、日本ユニセフ協会、ワールド・ビジョン・ジャパン、AAR Japan[難民を助ける会]、ピースウィンズ・ジャパン(※3)などがあり、戦争だけに留まらず、飢饉、飢餓、貧困地域への支援といった幅広い活動を行っている。今の世の中、コルチャック医師のように個人で戦争孤児を救う事はできなくても、子供を支援する方法には寄付、ボランティア、募金、啓発活動の4本柱があり、何に力を入れるかは人それぞれではあるが、たとえば、私なら映画や文章を通して、4つ目の啓発活動で苦しい思いをしている子どもを一人でも救える活動がしたいと考えている。大それた事はできないと感じている日本人一人一人に対して、ほんの少しの関心や支援が一人の子どもの人生や未来を救えると、この作品から少しでも感じ取ってもらいたいと願う。

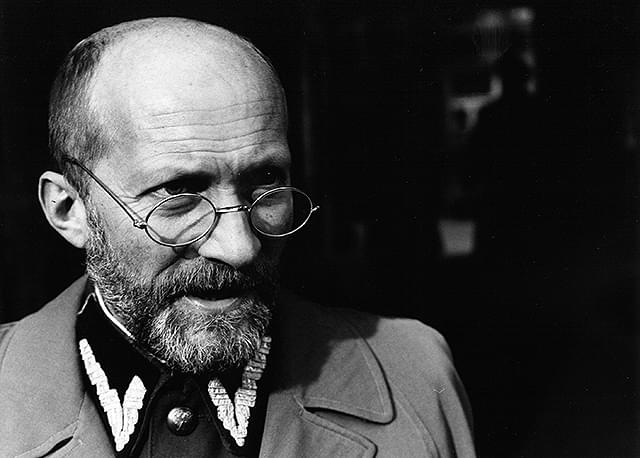

第二次世界大戦で活動したポーランドのコルチャック医師だが、この時代に人道支援の活動を行った人物が多くいる。たとえば、映画にもなったドイツ人の実業家、オスカー・シンドラーは、。第二次世界大戦中、強制収容所に収容されていたユダヤ人のうち、自身のエナメル工場で雇用していた1,200人を虐殺から救ったのは有名な話だ。また、日本では大使館の命令に背いて2000人のビザを発行した杉原千畝の行動は、後世に称えられる功績だ。他にも、イギリスには、人道支援家のニコラス・ウィントンがおり、彼は第二次世界大戦がはじまる直前、ナチス・ドイツによるユダヤ人強制収容所に送られようとしていたチェコスロバキアのユダヤ人の子ども達669人を救出し、イギリスに避難させるという、チェコ・キンダートランスポートと呼んだ活動を組織した。映画『ソハの地下水道』として作品化されたポーランドの下水道検査官のレオポルド・ソハは、第二次世界大戦中、市の下水道システムに関する知識を活かし、ユダヤ人のグループと、彼らを支持した様々な国籍の人々をナチスの迫害から保護した。太平洋戦争当時、世界の至る所でユダヤ人の子どもや大人達への人道支援をする人物が現れ、コルチャック医師のように今でも彼らの行いは崇高高く褒め称えられている。彼らの他にも多くの人道支援活動家が存在し、たとえば、スイス出身のマルグリット・フリック=クラマーという女性は、1918年に赤十字国際委員会(ICRC)の理事に就任後、ナチズムがドイツで支配的だった第二次世界大戦中、彼女はICRC指導部内で声高な支持者となり、ナチス・ドイツの強制収容所と絶滅収容所のシステムを公然と非難した人物として、今も尚、彼女の活動は海外で語り継がれている。同じくスイス出身のマルセル・ジュノー医師は、赤十字国際委員会副委員長として第二次世界大戦中だけでなく、多くの紛争地域で人道支援を行っている。これら名前を挙げた活動家達の大元に当たるのは、スイス出身の実業家アンリ・デュナンの功績が、大きいだろう。彼は、第二次世界大戦以前の1859年、北イタリアで4万人近く死傷者を出したソルフェリーノの戦いの悲惨さを通して、「人類はみな兄弟」と提唱し、その後、1863年、ジュネーヴで「国際負傷軍人救護常置委員会」を結成。赤十字規約10カ条を採決することに成功し、国際組織赤十字社の誕生に貢献。これが、赤十字の誕生の始まりだ。デュナンの意思は、その後の第二次世界大戦まで継承され、世界中で多くの命が救われた。映画『コルチャック先生』を制作したアンジェイ・ワイダ監督は、10年前となるワルシャワで開催された第10回国際ユダヤモチーフ・フェスティバルにて、「なぜ、映画でユダヤ人を扱うのか」について語った。

ワイダ監督:「『約束の土地』や『パン・タデウシュ』のような戦前の物語を語る場合でも、戦争を語る場合でも、そしてそれが最も悲劇的な瞬間である場合でも、あるいは最終的に、どこに居場所を見出すか、どこに居場所を見つけるかを決める戦後の時代を語る場合でも、いずれの場合も、私たちは常にユダヤのモチーフを扱っています。」(※4)と話す。ユダヤ人迫害問題は、語られるべきではないと長く黙認され続けて来た事実に対して、アンジェイ・ワイダ監督は、真正面から戦争の悲しみ、悲惨さ、繰り返してはいけないという事を映画を通して訴え続けて来た。その姿勢があるからこそ、彼の言葉に重みを感じる。このインタビューが行われた2年後の2016年に、監督は逝去されたが、彼の言葉が10年以上経った今でもしっかりと残され、後世への不戦を決定づけている。そして、私達が監督のこの言葉を受けて、未来にとうして行きたいか、今ちゃんと考える必要があるだろう。

最後に、映画『コルチャック先生』は、子どもたちのために生涯を捧げたユダヤ系ポーランド人の教育者・児童文学者・小児科医ヤヌシュ・コルチャックの半生を描いた人道支援ドラマだが、現在、世界各地で勃発している戦地にて、コルチャック医師や他の人道支援活動家の医師が継承されているのか、その真実は誰の元にも届いていない。今年、3月に行われたニューヨークでの記者会見にて、国連の人道問題担当事務次長兼人道問題調整事務所緊急援助調整官のトム・フレッチャー氏は、「現在の危機は第二次世界大戦以来、国際人道活動にとって最も深刻な課題。世界的な人道支援体制は限界に達している」(※5)と警告した。また、人道支援団体で有名な国境なき医師団(MSF)は、国際法が守られず、医療活動が妨げられている現状について、強い懸念を表明している。武力紛争下では、医療施設や医療従事者が攻撃対象となり、患者やスタッフの安全が脅かされていると指摘。「これは、国際人道法の重大な違反であり、人道危機を悪化させる要因となっている。」(※6)と訴える。今、人道支援における世界的危機が、危ぶまれている。どうして、苦慮する人々を救えないのか?どうして、輝く子ども達の未来を保証できないのか?私達日本人は、他国の問題と捉えるのではなく、私達未来に生きる子ども達の姿を考えて欲しい。映画の場面にて、終戦後、命の助かった子ども達が次々と列車から躍動的に飛び跳ねて降りてくる姿に彼らの未来の自由を表現しているような前向きなメッセージを与えられた。世界も日本も関係なく、どのようにして子ども達の未来、尊厳、自由を守っていくのか、それはコルチャック医師の背中に刻まれているのだろう。

映画『コルチャック先生』は現在、全国の劇場にて公開中。

(※1)戦争と孤児〜何が起き どう生きたのか〜https://wararchive.yahoo.co.jp/wararchive/tokyo.html#:~:text=1945%E5%B9%B43%E6%9C%8810,%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%94%E8%A6%96%E8%81%B4%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82(2025年7月23日)

(※2)手を差し伸べたのは日本のみ…歴史に埋もれた知られざる“ポーランド孤児”救出の軌跡https://www.fnn.jp/articles/-/118322?display=full(2025年7月24日)

(※3)海外の子どもを支援・寄付したい!世界の子どもたちを救う活動団体を紹介https://gooddo.jp/magazine/donation/17038/(2025年7月24日)

(※4)Andrzej Wajda: póki my, Polacy żyjemy, póty będzie z nami motyw żydowskihttps://jedynka.polskieradio.pl/artykul/1108452,Andrzej-Wajda-p%C3%B3ki-my-Polacy-%C5%BCyjemy-p%C3%B3ty-b%C4%99dzie-z-nami-motyw-%C5%BCydowski(2025年7月24日)

(※5)資金削減により生死の選択を迫られ、人道支援体制は限界にhttps://sharing.org/ja/information-centre/news/zi-jin-xue-jian-niyorisheng-si-noxuan-ze-wopo-rareren-dao-zhi-yuan-ti-zhi(2025年7月24日)

(※6)内戦発生から1年、医療崩壊と飢餓に直面 国境なき医師団の日本人スタッフが見た「最悪の人道危機」スーダンの現実https://courrier.jp/news/archives/360569/(2025年7月24日)