生きることの切なさを語るドキュメンタリー映画『劇場が終わるとき』

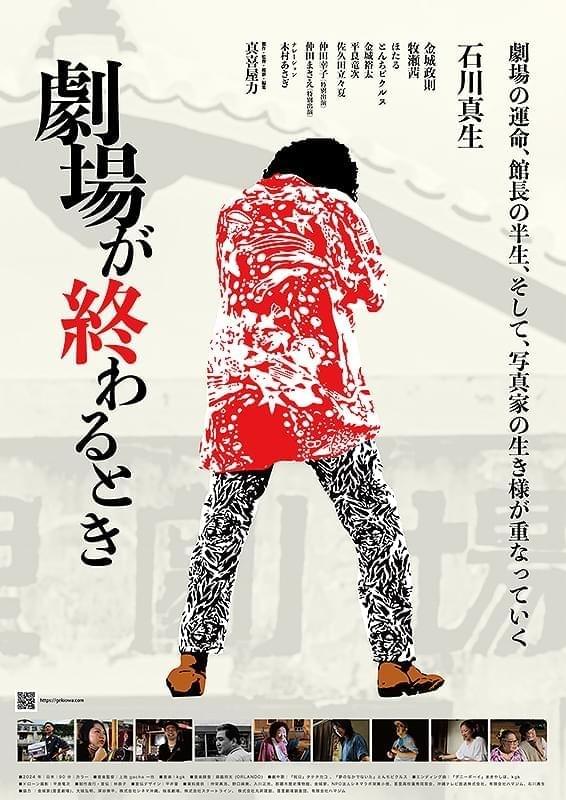

近年、日本の映画業界は2020年に突如として起こったコロナパンデミック以降の混乱期が原因で、それまでギリギリで営業を続けて来た老舗のミニシアターが、軒並み閉館を余儀無くされた不遇の氷河期時代(※1)が訪れた。その氷は今もまだ溶け出す事はなく、多くの映画関係者の懐事情を逼迫な状態に追い詰めている。春はまだ見えず、まるで暗黒な時代から抜け出せない悪循環のループ地獄に陥っているようだ。どれだけ運営資金を外から賄っても、どれだけ設備を新しいものに整えても、70年ほど前の映画が「娯突然楽の王様」(※2)だったと呼ばれた頃の活気は取り戻せないのだろうか?次々と、再三の合わなくなった劇場が閉館し、淘汰されている今の時代。伝統的な劇場が、姿を消して行く今のこのタイミングで、「劇場が終わるとき」のその瞬間について考えたい。社会や世間から必要されなくなった映画館は、人々を喜す為の建物ではなく、人が誰も集まらなくなった閑散としたただの箱だ。ただの箱の運命は、たった一つ。閉館への道が、待っているだけだ。時代が変わる瞬間、世間の価値観が変わる瞬間、人々の興味関心が変わる瞬間に、時代の移り変わりの流れと共に劇場が閉館している。今だけが苦しい訳ではなく、時代の節目節目で多くの映画館達が姿を消している。映画文化全盛期からあったロードショー系の映画館は、80年代から2000年代を境に姿を消した。80年代から起きたミニシアターブームで時代を牽制していたブームを代表する劇場の一部は、今はもうない。ちょうどの今のこの時期は、時代や文化、価値観の変遷期の真っ只中にある。たとえば、劇場上映の作品とは別に、サブスクリプションにて配信専用に制作された視聴可能な作品が急増しているその背景には、この時代の変遷が大きく影響していると考えられる。私が住む街の枚方市では、ユナイテッド・シネマ枚方が2025年2月2日に閉館した。これは、賃貸借契約の満了によるものであると言われ、18年間、地域で愛されて来た映画館の幕が閉じられたが、地域の人々の憩いの場が奪われた事実は変わらない。その上、ミニシアターという小規模運営でランニングコストがかかる映画館が姿を消して来た中、まさか大手シネコンの劇場が閉館する事実は、映画業界の中でも驚きの事実だろう。この逆境、逆風の中、私は地元に映画文化の定着を目指して、文化の種蒔きを今、行っている。ドキュメンタリー映画『劇場が終わるとき』は、2022年、72年間の営業に幕を下ろした沖縄最古の木造映画館・首里劇場の最後を、沖縄を代表する写真家・石川真生が撮影する姿を追ったドキュメンタリー。映画館の最後は、常に寂しいものがある。正直、どこからそんな人が集まって来たのかと思えるほど、劇場運営最終日には人で溢れ返るが、多くの人が常日頃から通っていたら、映画館の閉鎖はなかったのかもしれないと考える。課題は一つ、人々の劇場離れをどう解決するかだ。

沖縄の首里劇場(前身は露天劇場)は、戦後すぐの1950年(昭和25年)9月21日に開館した沖縄最古の映画館だった。1970年代以降には成人映画館として営業していたが、2021年(令和3年)5月1日から2022年(令和4年)4月までは名画座として営業していた。座席数は211席。長年35mmフィルムで上映を行っていたが、2014年12月3日をもってフィルム上映を終えてデジタル上映に移行。長きに渡り、那覇市民の憩いの場として愛され、多くの作品が人々の生活や人生に彩りを添えた。1950年の首里劇場は、戦後間もない時期に、首里の街に活気を取り戻す目的で開館。当初は、映画上映だけでなく、沖縄芝居の上演や地域の催事など、多目的に利用される劇場として親しまれた背景がある。次の1960年は、開館初期の時代。初めは個人経営の映画館として、地域の人々に親しまれた。その後、70年代以降は成人向けのポルノ映画館として姿形を変えた。長い間、ポルノ系の劇場として運営されて来たが、2020年代に名画座として生まれ変わり、コロナ禍の大変な時期も乗り越え、「さぁ、これから再出発」を願ったその時、名物館長の金城氏が突然、息を引き取ったのは周知の事実だ。最後の最後まで、惜しまれつつ閉館し、解体されてしまった首里劇場は、最後まで沖縄那覇市の文化のシンボルであり、市民の憩いの場であった。それを奪ったのは、他でも那覇市であり、那覇市民だ。私達の居場所を活かすのも、居場所を奪うのもすべて、私達の行動が基盤となる。文化を奪い、文化を殺す、この私達人間の傲慢な態度が、私達の生活水準にダイレクトに雪辱に帰すのであろう。活かすのも殺すのも私達自身であるのであれば、なぜ私達はそれを活かせないのであろうか?なぜ、生活のオアシス、心のオアシスである文化・芸術を平気で奪ってしまうのであろうか?取捨選択の幅が広がってしまった21世紀において、映画という存在はその取捨選択の中にも入れられない遠い存在になってしまった現実に落胆して肩を落としてしまいそうだ。ただ、その現実に項垂れていても仕方がない。今、自身ができる現状の中で文化をどう救えるのか、考えて行かなければならない。映画館は、常にそこに有り続ける存在とは思ってはいけない。いずれ無くなると分かっているのであれば、今ここで今日のこのタイミングで何か行動して行きたいと強く願う私がいる。

次に、もし社会全体から映画を含む文化そのものが無くなってしまったら、私達はどうなってしまうのだろうか?社会から文化が無くなると、人々の精神的な豊かさや生活の潤いが失われてしまう。また、地域コミュニティの衰退、社会全体の活力の低下に直結する。文化は人々のアイデンティティや連帯感を形成する基盤となるが、文化の喪失は社会の安定性にも影響を及ぼす可能性があると言われている。地域によれば、その文化でさえ、生活する上で必要とされない地域もたくさんあるが、地域全体で考えるのではなく、個々人の集合体にこそ、個人のアイデンティティ形成の為に文化・芸術が求められているにも関わらず、理解されていない人間が、日本全体の8割から9割いると考えられる。この日本の思想こそが、文化衰退に拍車を掛けていると言わざるを得ないだろう。影響力について、具体的に考えられるのは、以下の事柄だ。まず、個人の生活への影響と精神的な豊かさの喪失だ。文化は、人々に感動や喜び、生活の安らぎを与え、生きる喜びを心に芽生えさせる。もし人々から文化を奪うと、人間の感情が希薄となり、生活の質が低下する可能性が考えられる。また、アイデンティティの喪失において文化は、個人のアイデンティティを形成する上で重要な役割を果たしているが、この世から文化が喪失すると、自身のルーツや社会に対する所属意識が希薄となり、アイデンティティの喪失へと繋がると考えられている。そして何より、文化消滅と共に人間関係の希薄化が懸念されている。文化は、人と人との繋がりを生み出す力があり、社会や地域から文化が無くなってしまうと、地域コミュニティの衰退や人間関係の希薄化に繋がってしまう。文化衰退への一途は、社会全体への影響力を示し、地域コミュニティの衰退を意味する。伝統文化や地域行事は、地域住民の連帯感を生み出し、地域コミュニティを活性化する役割を果たす。社会や人々の生活から文化が失われると、地域コミュニティが衰退し、目に見える地域の活力低下に繋がって行く。また、経済活動の停滞や文化喪失によって、伝統工芸や地域特産品だけでは観光客を呼び込む事ができず、地域経済の発展に対する貢献が難しくなる。社会からの文化・芸術の断絶、排除、排斥は地域経済にも悪影響が及ぶ。人々の創造性や活力を刺激し、社会全体の活力の源泉となりうる文化の衰退は、社会全体の活力の低下を要因する恐れがある。他にも、後継者不足と技術の喪失が懸念されている。伝統文化や伝統技術は、口伝や長年の経験によって継承されるものが多く、一度失われてしまうと、復活するのが困難となる。教育への悪影響も考えられ、子ども達の心の豊かさを育む上での重要な役割を果たす。子ども達から文化・芸術を切り離してしまえば、教育にも悪影響を与える。そして、すべてをまとめると、文化の喪失は単に「無くなる」という認識に留まるだけでなく、社会全体に様々な悪い影響を与えると考えられ、文化を大切にし、次世代に継承して行く事が重要であり、今求められている社会課題の一つだろう。芸術人類学(※3)が、私達の未来における文化繁栄にどう影響し、作用して行くのか、私達自身が先導し指し示して行かなければならない。ドキュメンタリー映画『劇場が終わるとき』の被写体となっている沖縄の映画館「首里劇場」の今は亡き館長の金城政則さんは、「首里劇場は、地域の人々の心の拠り所だった」「映画を上映するだけでなく、人と人との繋がりを生み出す場所だった」と言ったか言わなかったが分からないが、この言葉は全映画ファンの満身創痍であり、強い願いだろう。映画館が、社会や人々にどのような影響を加えるのか?首里劇場閉館と共に、存続に向けて必死に戦った地元の有志達の存在(※4)が、そこにあった劇場の存在意義を感じて止まない。

最後に、ドキュメンタリー映画『劇場が終わるとき』は、2022年、72年間の営業に幕を下ろした沖縄最古の木造映画館・首里劇場の最後を、沖縄を代表する写真家・石川真生が撮影する姿を追ったドキュメンタリーだが、本当に「劇場が終わるとき」とはどのようなタイミングだろうか?コロナ禍以降、現在進行形で老舗の劇場が軒並み閉館の浮き目にあっているが、それと同時に、一歩ずつではあるが、新しい劇場達が誕生の産声を上げている。「劇場が終わるとき」とは、「劇場が始まるとき」だ。首里劇場に関して言えば、いつか映画館の存在を懐かしみ、地域における文化の重要性を理解する有志の集まりが、次世代に継承する新しい「首里劇場」の存続を模索する時代が来るかもしれない。旧来の劇場の存在価値を知る多くの者が、後世における先進的躍進的な文化存続の狼煙を上げる未来が訪れる事を願うばかりだ。

ドキュメンタリー映画『劇場が終わるとき』は現在、全国の劇場にて公開中。

(※1)「開けていても赤字」「3カ月続けば閉館」コロナで危機に陥るミニシアターの悲痛https://www.businessinsider.jp/article/211633/(2025年8月5日)

(※3)人間社会の「当たり前」を解体する、芸術人類学【多元世界をめぐる】https://ideasforgood.jp/2023/08/28/art-anthropology/(2025年8月5日)

(※4)ありがとう&さようなら、首里劇場 更地になっても残る金城政則館長の思いhttps://eiga.com/news/20231227/10/#google_vignette(2025年8月7日)