撮影・取材・文:鈴木 友哉

2020年に開催された第15回大阪アジアン映画祭をはじめとして、SKIPシティ国際Dシネマ映画祭や東京国際映画祭など、国内外問わず数々の映画祭で上映されてきた映画『写真の女』が、ついに関西に上陸。本作を製作した串田監督と主演の永井秀樹さんにインタビューをしてきました。

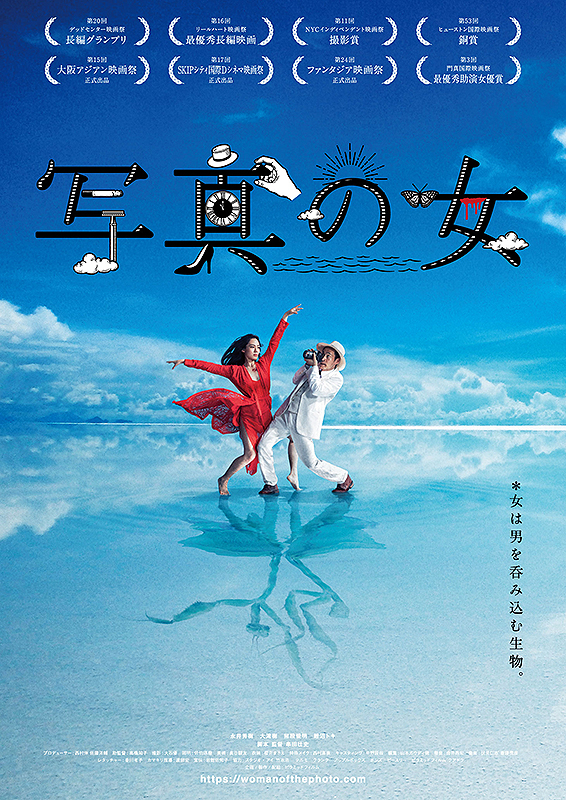

『写真の女』は、写真館を営みながらレタッチャーとして生計を立てる孤独な男・械とインスタグラム・インフルエンサーの謎の女・キョウコの男女の情愛を描いた大人のための異色のラブ・ストーリーです。

今回は、映像制作の舞台裏や本作に影響を受けた名作『砂の女』についても語っていただきました。また、主演の永井秀樹さんには役づくりのポイントについて話していただいただいてます。では、さっそく、本作『写真の女』の魅力に迫っていきましょう。

学生時代にイギリスで実験映像を学ばれていたと思いますが、本作の『写真の女』でも、実験的なアプローチで映像を制作されましたか?

—–串田監督:実験映像とは、映画を4つのジャンルに分けた時の撮影技法の一つです。

フィクション、ドキュメンタリー、アニメーション、その3つに当てはまらないものが、実験映像です。実験映像が何かと言うフィクション、ドキュメンタリー、アニメーション以外のことを指します。

何をやってもいいと言うのが、実験映像です。『写真の女』で言うと、作品全体の8割がフィクション。最初の場面で主人公がレタッチしていて、女性が修正の注文を付ける場面があります。あのシーンは実はドキュメンタリーです。カマキリの共食いも、あれもまた同じです。フィクションが8割で、ドキュメンタリーで2割です。銭湯で血の入った桶を傾ける場面も実験的です。

物語がフィクションとして続いている映像とは別の動画を流すことが、実験映画です。実験映像の楽しみ方としては、その場面を見ている自分自身が一体何を見させられているのかを考えるのが、楽しみ方だと思います。

そうですね。風呂桶のシーンも、考えますね。この場面は一体、何を表現しているのだろうかと感じました。

——串田監督:画面が鏡と言いますか、自分と思っていることが反射して映るものが、実験映像の喜びと思います。本作でも、自分の感情を投影できるような要素を作品に盛り込んでいます。

インタビューの前に、串田監督が鑑賞された映画『砂の女』を鑑賞させて頂きました。この作品が、監督が手掛けた本作『写真の女』とまったく同じ設定と言うことに気づかせて頂きました。

——串田監督:ええ、そうですね。タイトルを見てもらえたら分かると思います。『砂の女』に大きく影響されています。様々な国で上映されており、よく比較されます。この映画は、海外ですごくメジャーな作品です。日本ではほとんどソフト化もされていません。

日本では入手困難な作品ですね。

——串田監督:逆に外国では入手しやすく、こんな作品があるのかと驚きました。本作『写真の女』は現代の物語なので、逆の設定にしてみました。

『砂の女』では、女性が家に住み、そこに男が舞い込んで来ます。『写真の女』は男が一人で住んでいるところに、女が突然現れるところから物語が始まります。

『砂の女』に登場する男性が、砂を掻き出している女性と共同生活することで、自身の存在を見出していく物語です。

『写真の女』は、一人の男が女性の複雑な感情に惹かれていく映画だと思います。何者か分からない女が、男から受ける愛情で自身の存在を認めていこうとします。 そうですね。今のお話をお聞きして、物語の設定が逆転している上、女性が一体何者かと言うテーマに着目していることが、とてもよく分かります。

——永井さん:最初にこの話を頂いた時に、私も『砂の女』だと思いましたね。丸々同じ映画だと思いました。

次に永井さんに質問です。初めてシナリオを頂いた時の主人公の役柄について、どのような印象を受けましたか?

——永井さん:印象ですか?食べられてしまう役柄だなと言う印象ですね。その時には多分、『砂の女』をイメージしていたと思います。あの作品のように、男が女に飲み込まれて行く役柄だなと受け取りました。

最後まで女に飲み込まれて行く男の姿が描かれていましたね。

——永井さん:『砂の女』に関して言いますと、男が自ら飲み込まれていますよね。男側は諦めみたいな境地が、心のどこかにあったような気がします。『写真の女』は、より男が能動的になっていたのではないでしょうか?実際に出来上がった作品を観て、そのように感じましたね。 永井さん、ありがとうございます。

では再度、串田監督に質問です。現場では、絵コンテやストップウォッチなどを準備して撮影に挑まれていましたが、他に演出面で工夫されたことはございますか?

——-串田監督:現場に入るまでに、すべてをちゃんと説明しておくと言うことです。

なぜ、先に説明しておくかと言いますと、現場で場面の内容を聞かれても、撮影時に時間が取れないからです。

ロケハンをした時には、前もって準備しておいた絵コンテを出してシーンの説明をしています。 ロケハンの段階で、用意されているのですね。 —–串田監督:そうです。この絵コンテを初めから用意した上で、カメラアングルなどについて決めていきます。

ロケハンまでに、用意しています。私自身、撮影時に混乱するタイプではなく、冷静に現場を回すタイプです。撮影までに、シーンの議論はすべて、済ませておくということを心掛けています。僕が、大事にしている点でもあります。

半年ほど前から計画されているのですね。

——串田監督:そうですね。主役の永井さんには、ざっくりとしたA4用紙2枚のあらすじをお渡ししたのは、2月でした。シナリオが、ほぼ固まったのが7月ぐらい。撮影の3週間ほど前にロケハンを行います。

この場面は、絵コンテの通りに撮影して行きますと説明をします。撮影の一週間前には全スタッフと会議をし、状況を一人一人に確認した上で、撮影に挑みます。 撮影に入られる前から、比較的長いスパンで、ご準備されているという事ですね。ありがとうございます。

再度、永井さんに質問です。今回、女性恐怖症を抱えた男性と言う難しい役柄でしたが、この役に対して気を付けていたことはございましたか?

——永井さん:そうですね。一応女性恐怖症と言う設定でしたが、僕としては女性恐怖症ではないと解釈しています。観て下さる方が、そんな風に感じて頂ければと思っています。でも、そこまで女性が苦手かと言いますと、接するのがちょっと苦手なぐらいで、恐怖症ではないと感じておりました。そのキャラクター設定に対しての不安などはなかったですね。

役柄に対して、どのようにアプローチされましたか?

——永井さん:アプローチですか?まず私は、アプローチはしません。基本的に、役作りと言うのは、私はまったくしないのです。

基本、登場人物は、僕の経験値でしか、演じられないと思っています。カメラマン、レタッチャー、昆虫好きぐらいの人物像を踏まえて、カメラを撮るなら、レタッチをするなら、昆虫好きなら、と想像して落とし込んでいます。主人公に対して近づいていこうとか、そんな考えは一切ありませんでした。

永井さんの今までの経験を元に、主人公の械が作り上げられているのですね。

——永井さん:むしろ械と言う男を作り上げてくれたのは、串田監督であったり、他のスタッフの方だったりするのかなと思います。あとは、お客さんだと僕は思っています。そういう考えを持って演じており、特段アプローチはしていません。

周りのスタッフやお客さんの反応に委ねているのですね。

——-永井さん:そうですね。委ねています。現場のスタッフだったり、お客さんだったり。どうやったところで、僕でしかないですし、僕でもないのです。 永井さん、ありがとうございました。

串田監督、3つ目の質問に移らせて頂きます。海にイスを置いて、主演女優の大滝樹さん座っている場面が、とても前衛的と言いますか、芸術的な構図に驚嘆しましたが、この場面のように、ロケ地選びはすごく大変でしたか?

——-串田監督:とても大変でした(笑)実は、ロケ地選びは、すごく時間をかけました。あの水上の場面は、千葉県にある印旛沼がロケ地です。

実はあそこは、海ではなく沼です。見晴らしはとても綺麗な場所ですが、本当に臭くて(笑)鋸山と言う山も、沼の近くで一緒に探しました。また、海っぽいところは、車の窓からひとつずつ探しました。先程も絵コンテをお見せしましたが、ロケ地が決まれば、ひとつずつ書き直しました。

そうでないと、実現できるものもできなくなります。イメージしているものに頑張って寄せていかないといけません。自然を作り替えるほど、大掛かりな撮影でもないので、自然の中でできることを工夫して、絵コンテを書き直しています。

尚更、ひとつの作品にじっくり時間をかけて、愛情を持って、作り上げてらっしゃるのですね。

——-串田監督:そうですね。絵コンテそのものが、答えですね。どのように撮影しますか?と聞かれても、絵コンテを見て下さいと言えば済む話です。現場で討論が起こることは、一切なかったです。 絵コンテそのものが、作品の土台なのですね。

——-串田監督:絵コンテからよりいいモノを作れるようにしていますね。また、撮影部の仕事は、光を計算することです。絵コンテを書いていると、サイズやカット割などを監督側で用意していきます。撮影部の仕事は、シーンの撮影を何時にするかと言う議論になります。この作品も非常に光が必要な時間帯に、撮影しています。

日の出日の入りなども、すべて計算されていますか?

——-串田監督:そうですね。この季節には、この時間に日の出だから、この時間から撮影しようと計算します。沼のシーンも、朝9時から13時までしか光がないので、短時間で撮りました。

——-永井さん:あのシーンは危なかったよね。ロケ地が廃墟のダンス・シーン。ギリギリでしたね。

——-串田監督:ギリギリでしたね。 日の入りの時間ですか?

——-串田監督:そうですね。

日が暮れ始めると、シーンの繋ぎ目が変わってきますね。

——-串田監督:そうですね。カメラの感度を上げないといけなくなるので、感度を上げると画質が変わってきます。編集段階で、その場面だけが周りと浮いてしまいます。できるだけ同じ色で撮影したいですね。今回の撮影は、撮影部が非常に大きな役割を担ってくれました。

ありがとうございます。永井さん、3つ目の質問です。永井さんの顔の表情で表現する演技が、とても好きでした。初めて女性と出会う場面など、感情を顔で表現できるのは、演技力が高いなと思わせて頂きました。表情で演技するだけでなく、内面から沸き起こる感情面での役作りは、されましたか?

——-永井さん:その時その時の素直な気持ちで演じているだけです。初めて会ったシーンとは、どこの場面ですか?

たとえば、初めて女性と出会う山の場面です。突然女性が出てきて、ビックリされている時ですね。その時の感情が顔の表情として出ているところです。

——-永井さん:それはもう、あんな所から女性が出てきたら、誰もがビックリするでしょう。上見たら、女性がいるという事実に驚きです。あんな状況なら、誰もがビックリする表情になると思いますよ。そういう表情になってしまっているだけで、顔に関してはそれほどコントロールしてないですね。

永井さん、ありがとうございます。最後に、お二人同時に同じ質問をさせて頂きます。映画『写真の女』は、既に東京で上映されていますが、お客様の反応はいかがでしょうか?

——-串田監督:そうですね。僕は2回鑑賞しました。お客様と観たのは1回です。それはとてもいい雰囲気でした。劇場が、渋谷のユーロスペースで、映写機も音声も日本で最高峰の映画館です。シアターも大きすぎず、90人ほどが入れます。スクリーンまで10mもない劇場。そこにお客様がいるわけですから、会場全体の雰囲気が分かります。後ろから見ていると、お客さん達の反応がとても分かります。映画館で映画を観ると言うのは、見ず知らずの人同士が、熱気に包まれた空間で泣いたり、笑ったりできることが醍醐味です。同時刻に同じ️感動を共有するのが、映画を観る楽しみだと思います。それを非常に感じることができた上映でした。

——-永井さん:お客さんの反応ですか?僕は、門真国際映画祭と東京国際映画祭で鑑賞しました。どちらの映画祭でも、集中して観てくれているな、と感じましたね。ちょっとおかしかったのは、お客さんも若干戸惑っているなと、感じたところですね。一番わかりやすい反応って、笑いじゃないですか?ワンシーン、ワンシーンで区切ってみると、結構面白いですよね。声に出して笑ってもいいのだろうけど、そんなに声に出して笑わない。映画の質感がそうさせているかもしれないです。でも多分、ニヤッと笑っているなって言うのはわかります。そういう意味で戸惑いながら、集中して観ている感じは受け取れましたね。

また関西では、2月27日に劇場公開が始まります。同じ大阪出身のお2人から見て、上映開始後の関西のお客さんの反応も気になるところではないでしょうか?

——-串田監督:すごく気になります。関西のお客さんの反応は、やはりダイレクトだと思います。門真国際映画祭で永井さんと一緒に観て、次の日が授賞式でした。僕だけいましたが、おじさんが一人現れまして、「面白かったでー。男って言うのは、女に食われるもんやからな。アカンって言われても、行ってまうもんやねんな、男って言う生き物は。」って率直な感想を頂けました。

その方が見事に言いたいことを言ってくれました。『写真の女』は関西の雰囲気に合っていると思います。観た後に何か言いたくなりますよね!東京と大阪のCMって、作りがまったく違います。

東京のCMはボケがあって、ツッコミがあります。大阪のCMはボケ倒して終わります。要は、視聴者に突っ込ませるのが、大阪のスタイルなのです。観る側にツッコミを入れると言う習慣があることを見抜いて、CMを作っています。この作品も、その手法にすごく合っています。 関西の風土にピッタリの作品ですね。

——-串田監督:そうですね。関西の空気に合わせて作らせて頂きました。

——-永井さん:最初の女性が現れる場面で、枝にもたれかかっているじゃないですか?どういう風に落ちれば、あんな感じになるのかって、まずツッコミたくなります。あのシーンは、自分で何回観てもツッコミ所満載です。誰も不思議に思わないのかと思いながら、いつも観ています。

山の場面は、確かに不思議ですね。それまでは、レタッチャーの男の生活が描かれていたのに対して、そのシーンから作風がガラッと変わってきますね。

——-永井さん:すごく想像してしまいますね!どうやって、あの女性は落ちていったのか?そういうツッコミが、作品の中にたくさんあります。確かに関西の雰囲気に合っているかも知れませんね。 ツッコミどころのある、笑いのある、温かい男女の物語ですね。今回は、お話を聞かせて頂き、ありがとうございました。